Что такое звездные туманности, какими они бывают и чем отличаются

Название «звездная туманность» известно всем, но вот что это такое – знают не все. По своему физическому состоянию, туманность – это облака из пыли и газа, сконцентрированные вокруг звезды (реже планеты). А вот по эстетическому состоянию – это красивые светящиеся небесные иллюминации. Именно звезды заставляют светиться эти туманности и делают их сверкающими и видимыми.

Ученые называют такие облака необходимыми и основными строительными материалами Вселенной. Так же они причисляются к самым крупным «существам» во всей Галактике. Длина некоторых из них составляет в своем поперечном сечении несколько десятков, а иногда и сотен лет (световых, конечно). Существует несколько разных типов космических туманностей.

Туманность эмиссионная

По сути, она облако из высокотемпературного газа, подсвеченное звездой ультрафиолетом. Атомы такого облака спадают на уровни, ниже по энергетике, вот и происходит свечение. Оно немного напоминает неоновый свет, только красного цвета. Такую окраску дает большое количество водорода, содержащегося в них. Иногда появляются еще и подсветки синего или зеленого цвета, но красный является основным. Самые известные из них – это Туманность Ориона, Пояс Ориона, Туманности Орел и Омега, Туманность Чайка.

Туманность отражательная

Она, (что отличает ее от эмиссионной), не излучает собственную радиацию. Состоит она из облака, в котором газ и пыль, оно отражает свет близлежащей звезды (даже группы звезд, расположенных поблизости). Чаще всего такие скопления располагаются в районах образования новых звезд. А вот цвет у них преимущественно синий, ведь только он имеет наибольший эффект рассеивания.

Самые известные из таких скоплений – это Трехраздельная в созвездии Стрельца и Голова Ведьмы.

Туманность темная

Пыль образует облако, блокирующее излучение от всех объектов, расположенных за ним. Обычно эти туманности «соседствуют» с эмиссионной, часто и (или) с отражательной. В созвездии под названием Орион существует Конская Голова – одна из таких туманностей, она практически блокирует все световые потоки от другой, эмиссионной туманности. Вторая находится немного (по космическим меркам «немного») позади Головы. Есть еще Туманность Труба, которая так же является достаточно известной.

Туманность как остаток сверхновой

Когда происходит колоссальный взрыв, который называется рождением сверхновой, облако из достаточно большого количества остатков взорвавшейся звезды перемещается на большое (даже по космическим масштабам) расстояние. Там оно «останавливается» и подсвечивается остатками той самой, взорвавшейся звезды. Образуется туманность, которая подсвечивается пульсаром. Этот пульсар образован возникшей сверхновой звездой. В созвездии Тельца существует Крабовидная Туманность, которая образована именно по такому типу.

Звездную туманность еще называют Звездными Яслями. По той простой причине, что именно из них и формируются все звездные объекты (планеты и созвездия тоже). Такая туманность может много времени (миллионы или миллиарды световых лет) просто «спать» и ждать тех самых подходящих для деятельности условий. Потом она «просыпается» и рождает космические тела. Некоторые из туманностей можно заметить даже без телескопа, другие видны только с помощью техники. Но все они сказочно красивы!

Вконтакте

Google+

Звёздные скопления и туманности (стр. 1 из 2)

Реферат на тему:

Введение.

Для людей далекого прошлого Вселенная была, если и не всегда безопасным, но и все же устойчивым миром, созданным, казалось бы, единственно для удобства рода человеческого. Едва ли человек тогда сомневался, что его обитель — Земля — занимает главенствующее, центральное положение, тогда как Солнце оправдывает свое существование, снабжая человечество светом и теплом. Сверкающие звезды, прикрепленные к вращающейся небесной сфере, рассматривались как элементы космической мозаики, предназначенной для украшения ночи.

Вполне естественно было также, что детали небесного пейзажа стали отождествляться с героями мифологии; это отождествление сохранилось до нашего времени в виде названий групп звезд или созвездий. С течением времени легенды, отражающие самые первые попытки установить свое место в окружающем мире, сменились объективными исследованиями неба.

Астроном-исследователь обнаружил, что Вселенная — это сокровищница, полная открытий. В ходе истории были открыты объекты всевозможных видов — не только одиночные звезды, но также скопления звезд и облака из газа и диффузного вещества. Эти облака, видимые невооруженным или вооруженным глазом через мощный телескоп, представляют собой туманности. Также в виде туманностей нам представляются далекие галактики.

Звездные скопления.

Звезды – громадные сферические сгущения плотного и горячего ионизированного газа (плазмы), способные к самопроизвольному свечению за счет энергии, берущейся от протекающих в недрах этих объектов термоядерных реакций.

Звезды распределены в пространстве неравномерно. Иногда они образуют группы, которые в зависимости от размеров и степени концентрации звезд к центру делятся на скопления и ассоциации.

Звездные скопления – это группы звезд, связанных между собой силами притяжения и общностью происхождения. Они насчитывают от нескольких десятков до сотен тысяч звезд.

Все скопления разделяют на рассеянные и шаровые. Различие между ними в основном определяется массой и возрастом этих образований.

Рассеянные скопления.

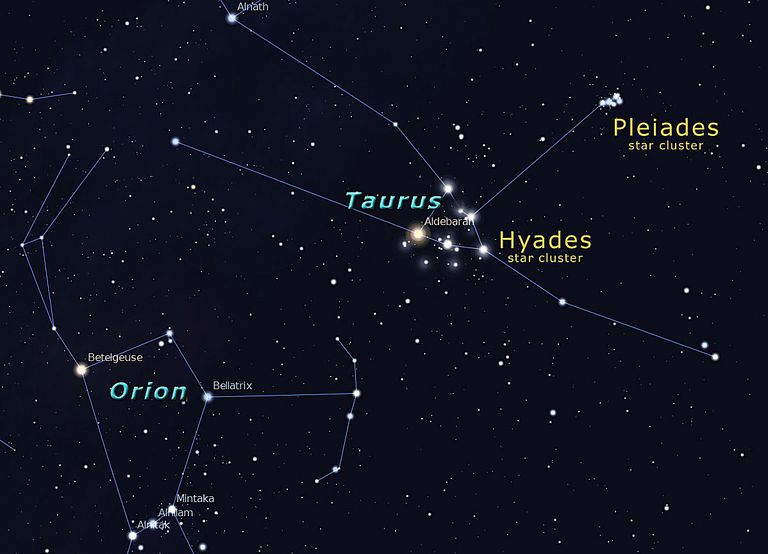

Рассеянные звездные скопления объединяют десятки и сотни, редко тысячи звезд. Размеры их обычно составляют несколько парсек. Концентрируются к экваториальной плоскости Галактики. Скорости их относительно Солнца не велики, порядка 10 – 12 км/с, потому что вместе с ними они принимают участие во вращении Галактики. Звезды рассеянных звездных скоплений сходны по химическому составу с Солнцем и другими звездами галактического диска. Примеры

(Пример шарового скопления)

рассеянных звездных скоплений – Плеяды и Гиады в созвездии Тельца. В нашей Галактике известно более 1000 звездных скоплений. Однако, согласно совершенным исследованиям их, вероятно, должно быть раз в 20 больше: далеко от Солнца мы можем обнаружить только самые яркие скопления; к тому же в галактической плоскости концентрируется и пыль, поглощающая свет и мешающая наблюдать далекие звезды.

Шаровые скопления.

Шаровые звездные скопления насчитывают сотни тысяч звезд, имеют четкую сферическую или эллипсоидальную форму с сильной концентрацией звезд к центру. Размер их вместе с коронами (то есть внешними (Пример шарового скопления)

областями) доходят до 100 – 200 парсек. Они принадлежат к сферической подсистеме. Скорости их относительно Солнца около 100км/с. По химическому составу они отличаются от звезд рассеянных скоплений меньшим содержанием всех элементов тяжелее гелия. Все шаровые звездные скопления расположены далеко от Солнца, и даже ближайшие из них видны лишь в бинокль. В Галактике известно сейчас 130 шаровых звездных скоплений, а всего их около 500.

Еще о звездных скоплениях.

Важнейшими характеристиками рассеянных и шаровых скоплений являются построенные для составляющих их звезд диаграммы «спектр – светимость», которые в случае скоплений обычно строят в координатах «цвет – звездная величина». На диаграмме рассеянных звездных скоплений могут присутствовать все звезды главной последовательности, включая и самые яркие. У шаровых скоплений верхняя часть главной последовательности отсутствует.

Наблюдаются звезды, лишь начиная спектрального класса G. Более яркие звезды расположены вправо и вверх от главной последовательности, образуя ветви гигантов и субгигантов.

Характерной особенностью шаровых скоплений является также наличие горизонтальной ветви.

Шаровые скопления, по – видимому, образовались из огромных газовых облаков на ранней стадии формирования Галактики, сохранив их вытянутые орбиты.

Образование рассеянных скоплений началось позднее из газа, «осевшего» к плоскости Галактики и уже обогатившегося тяжелыми элементами, которые попали в межзвездную среду из недр быстро эволюционирующих массивных звезд предыдущего поколения при их вспышках. В наиболее плотных облаках газа образование рассеянных скоплений продолжается и сейчас. Поэтому возраст рассеянных звездных скоплений не одинаков, тогда как возраст больших шаровых скоплений примерно одинаков и близок к возрасту Галактики (10 – 15 млрд. лет).

Туманности.

Туманности — это небесные объекты, которые в отличие от звезд выглядят как пятна. Наиболее яркие из них видны невооруженным глазом (туманность Андромеда и туманность Ориона). Далекие туманные объекты — туманности были замечены астрономами еще в XVII веке. О знаменитой туманности Андромеды впервые упомянул современник Галилея С.Мариус в 1612 году. Французский астроном Ш.Мессье, известный своими открытиями комет, чтобы наблюдатели не путали кометы с туманностями (схожесть можно было наблюдать 20-26 марта 1996 года на примере кометы ХИЯКУТАКЕ), составил первый список туманностей, содержавший около 100 объектов, но лишь в 20-x годах нашего века удалось установить, что некоторые туманности — это гигантские звездные системы,

находящиеся далеко за пределами нашей Галактики — Млечного Пути. В каталоге были собраны все виды и классы туманностей, но классифицированы они не были. Ниже будет приведен вариант современной классификации туманностей.

Все туманности делятся на галактические и внегалактические. Детальная классификация внегалактических туманностей (галактик) была предложена Б. А. Воронцовым-Вильяминовым. Галактиками называются гигантские звездные системы,

расположенные вне пределов нашей Галактики (системы Млечного Пути). Они состоят из звезд, количество которых может достигать десяти триллионов штук; облаков газа и пыли, пронизанных магнитными и гравитационными полями, электромагнитным излучением, потоками заряженных частиц.

С помощью крупнейших в мире телескопов зарегистрированы многие и многие миллиарды галактик. Около 90% от общего числа галактик объединены в скопления. Формы и размеры галактик очень разнообразны, однако можно выделить несколько основных их морфологических типов: эллиптические, спиральные, линзообразные, неправильные и карликовые.

Галактики, ставшие впоследствии спиральными, образовались из газовых облаков, обладавших заметными моментами количества движения — запасами вращения — и центральными сгущениями.

Не вращающиеся облака газа породили эллиптические галактики. Неправильные галактики также образовались из облаков газа, обладавших запасом вращения, но не имевших сгущений в центре.

В центрах нескольких десятков галактик обнаружены сверхмассивные черные дыры. Их массы превышают миллион масс Солнца.

Далее будут классифицированы галактические туманности.

Галактические туманности представляют собой облака межзвездной пыли и газов, освещенные яркими соседними звездами. Все эти туманности находятся в нашей Галактике.

Галактические туманности делятся на газовые и пылевые. Газовые туманности — это облака межзвездного газа, светящегося отраженным светом или в результате возбуждения горячими звездами.

Пылевые (темные) туманности — это облака межзвездной пыли, или выглядящие темными пятнами на фоне более удаленных светлых туманностей, или закрывающие свет далеких звезд. Пример, соответствующий первому случаю — туманность Конская Голова, в созвездии Ориона. Пример. соответствующий второму случаю — туманность Угольный Мешок, скрывающая центр нашей Галактики.

Из класса пылевых туманностей выделяются глобулы — очень компактные и очень плотные пылевые туманности, из которых формируются звезды.

Газовые туманности, как и звёзды, в основном состоят из водорода. Кроме того, в них есть другие химические элементы — гелий, азот, кислород и более тяжелые. Размеры туманностей огромны: от одного края до другого свет идет несколько лет, а общая масса туманности обычно составляет десятки, сотни, а иногда и тысячи масс

(Туманность Конская Голова)

Солнц. Газовые туманности делятся на: диффузные, планетарные, водородные и газопылевые.

Диффузные туманности — это облака разреженного газа очень большого размера, в которые погружены освещающие их звезды, возможно общего с ними происхождения. Эти туманности получили свое название из-за сходства со светящимися пятнами, растекающимися (диффундирующими) по окружающему черному фону. Классический пример диффузной туманности — туманность Ориона.

Планетарные туманности возникают в результате взрыва Сверхновой взрывающаяся (в конце своего жизненного пути звезда) и представляют собой сброшенную взрывом оболочку звезды. Эта оболочка светится под воздействием излучения слабой, но очень горячей центральной звезды. Выглядят эти туманности подобно планетным дискам

видным в телескоп, отчего и получили свое название. Планетарные туманности состоят из газа, но они не являются ни планетами, ни настоящими туманностями, так что вряд ли

Как устроены звёздные туманности: my19edwin — LiveJournal

С тех пор, как Хаббл дал человечеству возможность увидеть своими глазами великолепные снимки далёкого космоса, перед нами открылась настоящая фантасмагория. Сквозь ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры аппарата Вселенная засверкала самоцветами — и начала приотркрывать перед астрономами свои загадки. Учёные словно обрели, наконец, машину времени – ведь свет далёких звёзд добирается до Земли миллионы лет, и глядя в ночное небо, мы видим древние иные миры, давно погасшие звёзды и сверхновые, в действительности уже догстигшие «совершеннолетия».

Звёздные туманности – это, пожалуй, самые красивые и волнующие воображение космические объекты, суть которых долго оставалась людям непонятной. Но сегодня существует более или менее чёткая класификация этих «вечных» субстанций – подобно людям, звёзды рождаются из этой пыли и вновь ею становятся в конце своей эволюции.

История открытий

M(NGC 224)31 Что же такое туманность? Раньше, когда возможность присматриваться к глубинам космоса была ограниченной, «туманностями» называли практически всё, что не имело чётких очертаний, светилось и было относительно неподвижным. Поэтому ближайшая к нам колоссальная спиральная галактика ошибочно было названа Туманностью Андромеды.

В ту же категорию было записано Скопление Геркулеса, на деле являющееся шаровым звёздным скоплением. Впрочем, эти ошибки действительно стоит извинить – ведь исследования проводились ещё в 1787 году Шарлем Месье, занимавшимся поиском комет. Именно тогда его внимание приковали неподвижные небесные тела.

С появлением аппарата «Лундмарк» удалось сделать более точный анализ их природы: отделили галактики от туманностей, обнаружили несветящиеся звёздные облака и выделили несколько причин, по которым все остальные скопления светятся.

Однако не все заблуждения были исправлены: в начале 20 века считалось, что туманности бывают либо пылевыми, либо газовыми – поэтому известный исследователь Б.А.Воронцов-Вельяминов помещал их в разные разделы своих книг. Современные учёные уже не сомневаются, что любое подобное скопление межзвёздного вещества содержит как пыль, так и газ – отличия могут быть только в процентном соотношении. А теперь подробнее о «драгоценностях» космоса.

Тёмные туманности

Не удивительно, что долгое время о их существовании не подозревали – как и в случае с чёрными дырами, это всё равно, что искать чёрную кошку в тёмной комнате. Однако рассмотреть такие объекты можно, если они находятся в хорошо засвеченной области – среди звёздных скоплений.

Хорошие примеры таких объектов — туманности «Угольный Мешок» или «Конская голова».

Когда расширяющая способность телескопов позволила вглядеться в Млечный путь, астрономы поначалу решили, что тёмные пятна – это своего рода просветы, сквозь которые видны более дальние районы галактики. Но, как выяснилось, теория «решета» оказалось ошибочной: чёрные пятна являют собой сконцентрированные пылевые облака, поглощающие излучение и заслоняющие от наших взоров центр Галактики. Находясь на самой её окраине, из-за тёмных туманностей мы лишены возможности видеть калейдоскоп в ночном небе, который мог бы затмить даже свет Луны.

Но не спешите печалиться: именно в сердце Млечного пути пылают сильно радиоактивные звёзды, делающие жизнь на них невозможной. А нашему озоновому шару хватает работы и с солнечной гиперактивностью – так что для всей биосферы в целом подобный расклад как нельзя кстати.

Отражательные туманности

Чтобы светиться, как это делают звёзды, необходим термоядерный процесс – к туманностям это, понятное дело, никак не относится. Зато некоторые из пылевых скоплений могут отражать свет, как, например, спутники планет. Источником света становятся крупные звёзды, — и понять, что перед вами туманность именно такого типа, можно по голубому или синему сиянию вокруг колоссальных солнц (например, около звезд Плеяд). Однако есть и исключение из этого правила – красного сверхгиганта Антарес окружает туманность того же цвета.

Ионизованные туманности

Причина свечения газа та же, что и при свечении «хвоста» кометы: получая определённый «заряд» от более мощных источников, туманности затем отдают его в окружающее пространство. Такие звёздные облака ещё называют эмиссионными. Сравниться с крупными звёздами туманностям не под силу — их фотоны имеют гораздо меньший заряд, и им труднее добраться до Земли – поэтому мы видим их в красном спектре, как последние лучи заката. Однако и здесь бывают исключения – в случае очень мощного источника излучения эмиссионные туманнсти бывают ещё зелёными и синими. К ионизованным облакам относятся, например, туманность Ориона (на фото), «Северная Америка», «Тарантул», «Пеликан» и другие.

Планетарные туманности

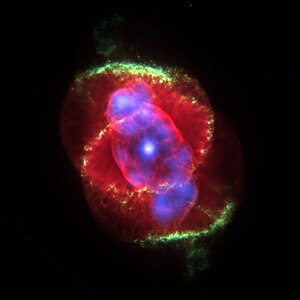

Это разновидность эмиссионных туманностей: обычно такие объекты сравнительно небольшие и имеют четкую форму, иногда напоминающую застывшие круги на воде, образовавшиеся от подения капли. На самом деле так роскошно (по крайней мере, издалека) выглядит «пенсия» звезды-гиганта: расходуя остатки водорода, она расширяется за счёт сброса своей оболочки. Окутывая огромные пространства вокруг, эти вещества находятся под влиянием излучения ядра звезды.

Самый невероятный снимок такого процесса удалось получить в созвездии Дракона – это туманность «Кошачий Глаз». Его волокнистая структура, подобная всем прочим туманностям, связана с действием мощных магнитных полей звезд, которые имееют определённые силовые линии и затрудняют поперечное движение электрически заряженных цастиц пыли и газа.

Туманности от ударных волн

Источниками таких волн, способных приводить к сверхзвуковому движению веществ в межзвёздной среде, являются звёздный ветер или взрывы сверхновых звёзд. Температура образовывающихся в результате туманностей может достигать миллиардов градусов, поэтому нагретый газ имеет излучение большей частью в рентгеновском диапазоне. Однако кинетическая энергия движущейся материи вскоре исчерпывает себя, поэтому недолговечные туманности через небольшой (по космическим меркам) промежуток времени исчезают. Самая знаменитая туманность такого типа – «Крабовидная» в созвездии Тельца, которая появилась на небосклоне в 1054 году.

Опубликовано: http://howitworks.iknowit.ru/paper1293.html

P.S. — Трудно оторваться от этого великолепия, поэтому добавлю ещё «немного» снимков:)

Туманность Эскимос

Туманность Северная Америка

Туманность Бумеранг

Туманность Тарантул

Туманность Тухлое яйцо

Туманность Орла

Туманность Сетчатка

Тройная туманность

Туманность Спирографа

Туманность Мыльный пузырь

Туманность Улитка

Туманность Бабочка

Туманность Розетка

Столкновение галактик Антенны

Туманность Пеликан

Туманность Гамбургер Гомеса

Туманность Лагуна

Космическая тематика всегда зачаровывает — и пусть мы только сняли сливки с данного вопроса, всё же теория — это лучше, чем ничего:) До написании статьи я не знал и этогo…

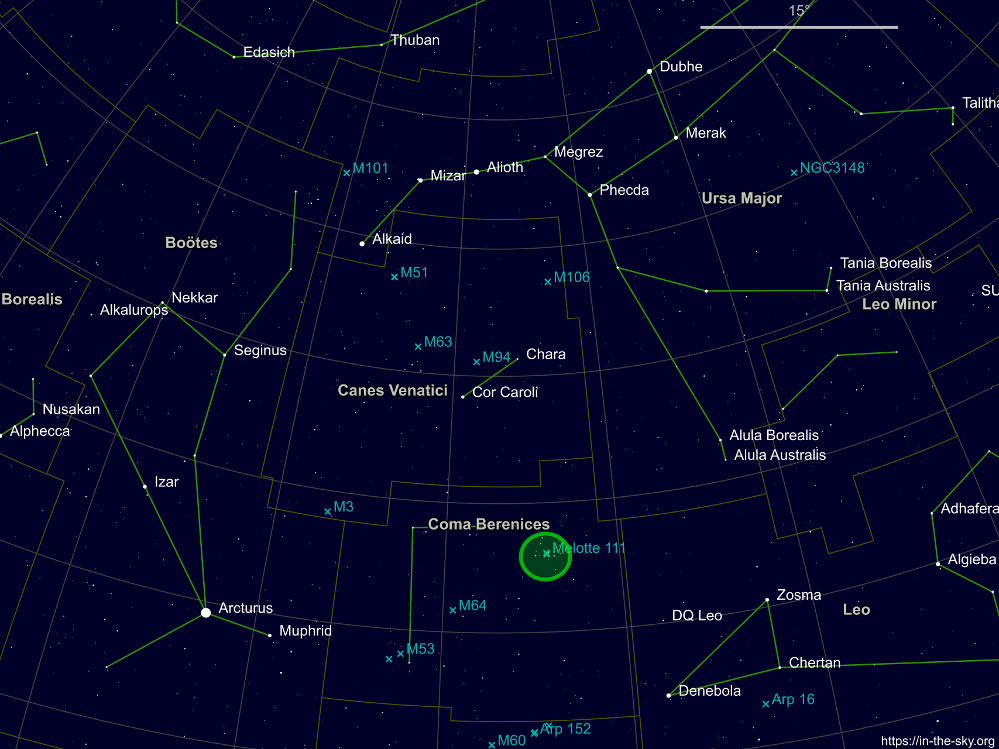

что видно на звёздном небе, кроме звёзд?

Представляем несколько объектов звёздного неба, которые достаточно просто локализовать и рассмотреть при помощи бинокля или невооружённым глазом. Речь идёт не об отдельных звёздах, а об «объектах глубокого космоса» (DSO, Deep Sky objects), то есть туманностях, звёздных скоплениях и не очень удалённых галактиках.

Считается, что невооружённым глазом можно разглядеть на небе объекты (звёзды и звёздные скопления) с видимой звёздной величиной до +6 и ярче. Обычный полевой бинокль увеличивает этот диапазон, захватывая звёздные величины до +8 — +10 в зависимости от характеристик (напомним, что чем меньше значение звёздной величины, тем звезда ярче). Такое расширение функционала позволяет, например, разглядеть отдельные звёзды в звёздном скоплении, которое без бинокля выглядит как туманное пятно на небе, или распознать, что точечный объект является на самом деле кратной звездой, или вообще распадается на целое скопление.

Объектов с соответствующей звёздной величиной, разумеется, можно подобрать десятки тысяч, и на астрономических порталах есть множество подобных списков, а принципы их отбора могут быть очень разными. В этом списке перечислены несколько объектов глубокого космоса, которым в среднем уделяется меньше внимания из-за наличия по соседству более именитых целей для наблюдения. Например, рассеянное звёздное скопление Гиад, которое часто не замечают из-за соседних знаменитых Плеяд. В результате в подборку попали несколько ближайших рассеянных звёздных скоплений и галактик.

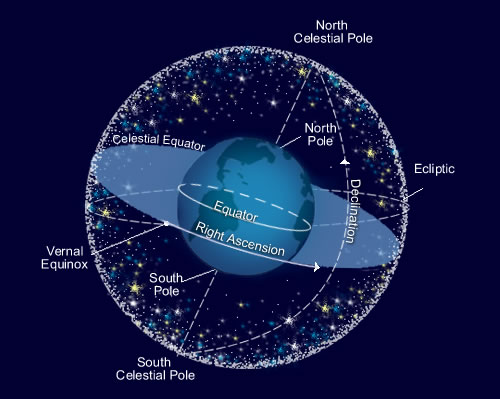

Экваториальная система координат.

Экваториальная система координат.

Для астрономических объектов, в том числе в любительской астрономии, обычно указывают их координаты в экваториальной системе координат — положение на вращающейся с суточным движением Земли небесной сфере. По отношению к оси вращения Земли небесная сфера таким же образом оказывается разделённой параллелями и меридианами. Соответственно положение точки на ней определяется двумя координатами — аналогами земной широты и долготы: склонением (Decl) — угловым расстоянием от небесного экватора, и прямым восхождением (RA). Прямое восхождение, как и земная долгота, отсчитывается от условного «нуля», то есть аналога Гринвичского меридиана — некоторой точки в созвездии Рыб. Обычно прямое восхождение в отличие от долготы измеряют в часах и минутах — сетка прямых восхождений на небесной сфере таким образом напоминает часовые пояса на глобусе. Карта звёздного неба на открывающей картинке центрирована так, что её центральный меридиан имеет прямое восхождение 18 h. В конце мая (время написания заметки) этот небесный меридиан проходит через точку зенита примерно в 2 ночи местного времени. Также центр карты сдвинут в точку со склонением +50°.

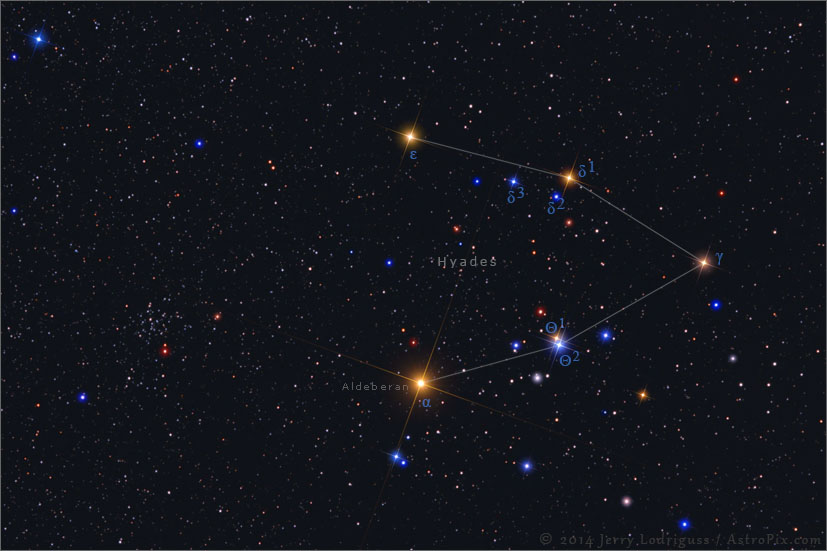

1. Гиады (Mel 25)

RA: 4h 27m, Decl: +15° 52′, mag 0,5m Гиады. J.Lodriguss, http://www.astropix.com.

Гиады. J.Lodriguss, http://www.astropix.com.

Звёздное скопление Гиады, или Mel 25 (Mel — это обозначение каталога Melotte) — ближайшее к нам и наиболее изученное рассеянное звёздное скопление в созвездии Тельца на расстоянии 153 световых года. Рядом в том же созвездии находится более известное скопление Плеяд, семь звёзд которого составляют характерный астеризм, видимый без бинокля. Скопление Гиад выглядит в виде буквы V и узнаваемо на небе ещё по ориентиру — на него указывает «пояс Ориона» — линия из трёх небольших звёзд. В скоплении около 400 звёзд, но невооружённым глазом или в бинокль видны только несколько, и составляющих астеризм Гиад. На одной его «стороне» находится одна из самых ярких звёзд неба — Альдебаран. Она не относится к скоплению и располагается значительно ближе к нам (65 св. лет), но визуально лежит на одном луче зрения.  Возраст скопления Гиад составляет около 625 миллионов лет, и они сходны по химическому составу, происхождению и параметрам собственного движения. Большинство звёздных скоплений после формирования распадается на протяжении порядка 50—100 миллионов лет, поэтому кластер представляет интерес для астрофизиков ещё и благодаря такой своей сохранности. Предположительно, он раньше содержал значительно больше звёзд и избежал рассеивания благодаря значительной начальной массе. Скопление Гиад оказывается связанным общим происхождением с другим — рассеянным скоплением Улей в созвездии Рака, то есть в другой части неба. Оба скопления и, возможно, другие подобные объекты образовались в одном газопылевом облаке и впоследствии разлетелись по разным траекториям. Близость скопления Гиад также позволяет точно определить расстояние до него (47 парсек) несколькими независимыми методами, и тем самым использовать объект для калибровки при определении расстояний до более удалённых объектов.

Возраст скопления Гиад составляет около 625 миллионов лет, и они сходны по химическому составу, происхождению и параметрам собственного движения. Большинство звёздных скоплений после формирования распадается на протяжении порядка 50—100 миллионов лет, поэтому кластер представляет интерес для астрофизиков ещё и благодаря такой своей сохранности. Предположительно, он раньше содержал значительно больше звёзд и избежал рассеивания благодаря значительной начальной массе. Скопление Гиад оказывается связанным общим происхождением с другим — рассеянным скоплением Улей в созвездии Рака, то есть в другой части неба. Оба скопления и, возможно, другие подобные объекты образовались в одном газопылевом облаке и впоследствии разлетелись по разным траекториям. Близость скопления Гиад также позволяет точно определить расстояние до него (47 парсек) несколькими независимыми методами, и тем самым использовать объект для калибровки при определении расстояний до более удалённых объектов.

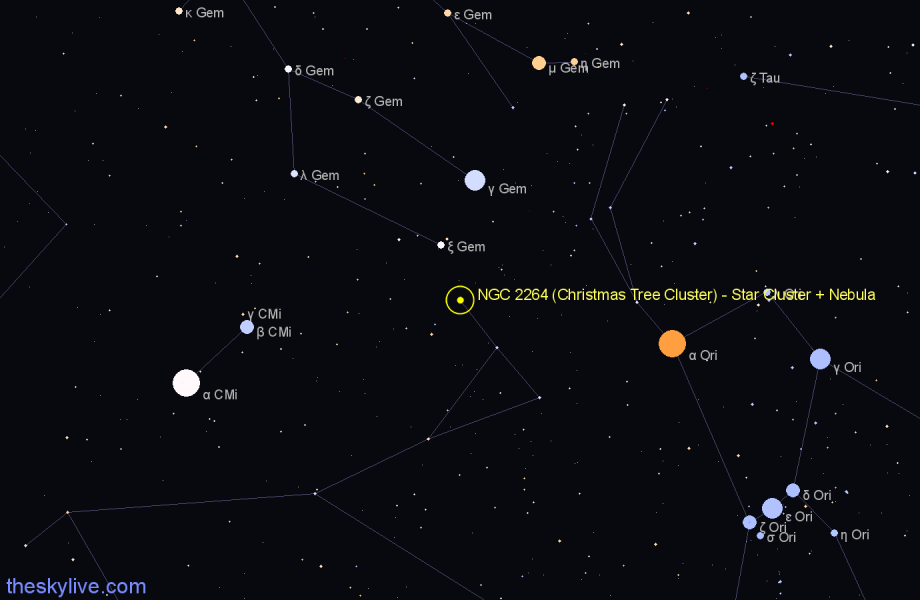

2. Рождественская ёлка, Конус, Снежинка и другие (NGC 2264)

RA: 6h 41m, Decl: +9° 53″, mag 3,9m Звёздное скопление NGC 2264 в созвездии Единорога. ESO.

Звёздное скопление NGC 2264 в созвездии Единорога. ESO.

NGC 2264 — эмиссионная туманность в созвездии Единорога. На звёздном небе она находится практически посредине на линии между двумя яркими звёздами, Проционом и Бетельгейзе, и располагается рядом с Гиадами и узнаваемым созвездием Ориона. Кроме того, её легко локализовать по «Зимнему треугольнику» (Сириус — Процион — Бетельгейзе).

Обозначение в «Новом генеральном каталоге» (NGC) указывает сразу на несколько разных объектов на одном участке неба: Туманность Конус (внизу на снимке), «Рождественская Ёлка» над ним (предполагается, что «ёлка» перевёрнута своей звездой на верхушке вниз), скопление Снежинки (Snowflake Nebula) и туманность Лисий Мех (Fox Fur Nebula). Такое разнообразие произвольно идентифицируемых объектов связано с природой эмиссионной туманности: очень горячая звезда внутри облака молекулярного газа ионизирует его в радиусе нескольких сотен световых лет, создавая область светящейся водородной плазмы; некоторые более холодные участки того же облака в свою очередь становятся источником образования множества молодых звёзд, составляющих очередное рассеянное скопление, и т.д.

Характерный красный оттенок на фотографии образуется из-за того, что она сделана в псевдоцветах: на снимок добавлена ещё одна спектральная полоса H-alpha, отвечающая излучению атома водорода и важная для изучения эмиссионных туманностей. Она отвечает видимому красному цвету, однако для её выделения в астрофотографии используют специальный фильтр, подавляющий остальные волны. В бинокль, скорее всего, такой цветовой гаммы видно не будет.

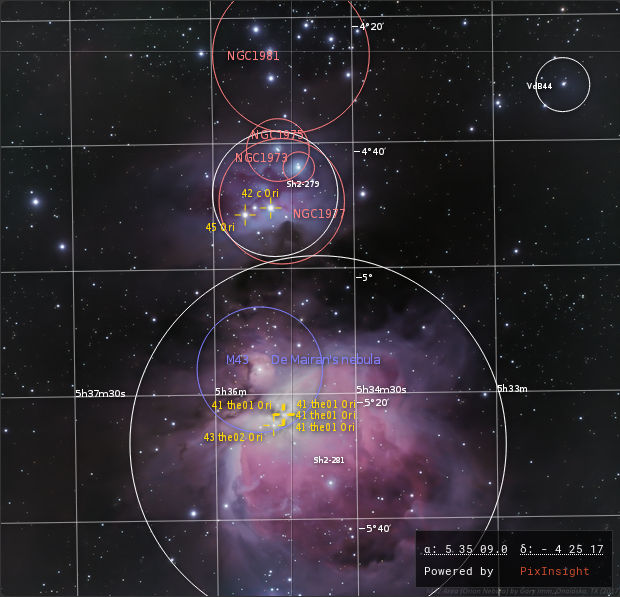

3. Меч Ориона (NGC 1981)

RA: 05h 35m 12 s, Decl: -04° 24′, mag 4,6m Рассеянные скопления NGC1981 и NGC1977, Орион. Jim Thommes, http://www.jthommes.com.

Рассеянные скопления NGC1981 и NGC1977, Орион. Jim Thommes, http://www.jthommes.com.

Небольшое скопление NGC 1981 в самой северной точке «меча Ориона» — линии из трёх близких звёзд под «поясом Ориона». Оно состоит из примерно 20 видимых звёзд (с видимой величиной 6 или ярче) на площади, сопоставимой с размером диска Луны. Расстояние до скопления 1500 световых лет. В другом месте неба эта туманность бы пользовалась успехом (это 11-е по яркости рассеянное скопление на небе), но здесь она теряется на фоне туманности Ориона южнее — одного из наиболее известных объектов неба. Одно из названий — «Угольная вагонетка» (Coal Car Nebula, название можно спутать с туманностью «Угольный мешок» в южном небе).  Объекты туманности Ориона. Как и туманность Снежинки/Ёлки/Конуса в Единороге, туманность Ориона и её окрестности содержат набор объектов разной природы — молекулярные облака, области холодного и горячего газа и молодые звёздные скопления. Эти объекты по-разному выглядят на разных длинах волн и по-разному определяются в каталогах. Кроме того, они могут перекрываться и имеют множество любительских названий. Так, область NGC 1981 лежит в самом верху всей конструкции, под ней находится более заметная туманность NGC 1977, которую называют «Бегущий человек», «Крокодил» и др. — это облако ионизированного водорода, или область HII. И наконец под ней находится основной «массив» в виде туманности Ориона с многочисленными каталогизированными объектами, с которого обычно и начинают знакомство с этой частью неба. Туманность Ориона с её соседями — ближайшая область интенсивного формирования звёзд, и поэтому она является одним из самых изучаемых объектов в Галактике.

Объекты туманности Ориона. Как и туманность Снежинки/Ёлки/Конуса в Единороге, туманность Ориона и её окрестности содержат набор объектов разной природы — молекулярные облака, области холодного и горячего газа и молодые звёздные скопления. Эти объекты по-разному выглядят на разных длинах волн и по-разному определяются в каталогах. Кроме того, они могут перекрываться и имеют множество любительских названий. Так, область NGC 1981 лежит в самом верху всей конструкции, под ней находится более заметная туманность NGC 1977, которую называют «Бегущий человек», «Крокодил» и др. — это облако ионизированного водорода, или область HII. И наконец под ней находится основной «массив» в виде туманности Ориона с многочисленными каталогизированными объектами, с которого обычно и начинают знакомство с этой частью неба. Туманность Ориона с её соседями — ближайшая область интенсивного формирования звёзд, и поэтому она является одним из самых изучаемых объектов в Галактике.

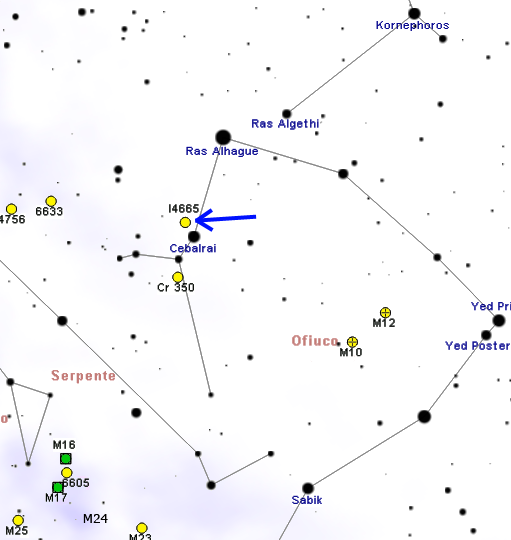

4. Летний улей (IC 4665, Mel 179)

RA: 17h 46m 18s, Decl: +05° 43′, mag 4,2 m Скопление «Летний улей» IC 4665. R.Flinn.

Скопление «Летний улей» IC 4665. R.Flinn.

Рассеянное скопление IC 4665 в созвездии Змееносца, открытое в середине XVIII века — одно из самых молодых, возраст его звёзд составляет около 40 миллионов лет. Признак молодого скопления — наличие множества ярких горячих звёзд (классы O,B, эти звёзды имеют отчётливый бело-голубой оттенок на фотографиях), которые живут сравнительно недолго. По доле таких звёзд в скоплениях и определяется возраст.  По названию кластер можно спутать с другим более популярным «скоплением Улей» (M44), но эти объекты находятся в разных частях неба. Как видно из координат, кластер располагается вблизи небесного экватора, но его меридиан в конце весны и летом проходит у нас над головой как раз ночью. Звёздное скопление находится на расстоянии 1400 и имеет размеры около 30 световых лет. На таком расстоянии его видимый размер составляет два диаметра Луны (1 градус), оно состоит из нескольких десятков звёзд с видимой звёздной величиной 7—8. Отдельные звёзды в скоплении поэтому можно различить в бинокль, но при наблюдении невооружённым глазом оно должно выглядеть как достаточно крупное туманное пятно на небе. Ориентир для его нахождения — яркая звезда β Змееносца, скопление находится к северо-востоку от неё.

По названию кластер можно спутать с другим более популярным «скоплением Улей» (M44), но эти объекты находятся в разных частях неба. Как видно из координат, кластер располагается вблизи небесного экватора, но его меридиан в конце весны и летом проходит у нас над головой как раз ночью. Звёздное скопление находится на расстоянии 1400 и имеет размеры около 30 световых лет. На таком расстоянии его видимый размер составляет два диаметра Луны (1 градус), оно состоит из нескольких десятков звёзд с видимой звёздной величиной 7—8. Отдельные звёзды в скоплении поэтому можно различить в бинокль, но при наблюдении невооружённым глазом оно должно выглядеть как достаточно крупное туманное пятно на небе. Ориентир для его нахождения — яркая звезда β Змееносца, скопление находится к северо-востоку от неё.

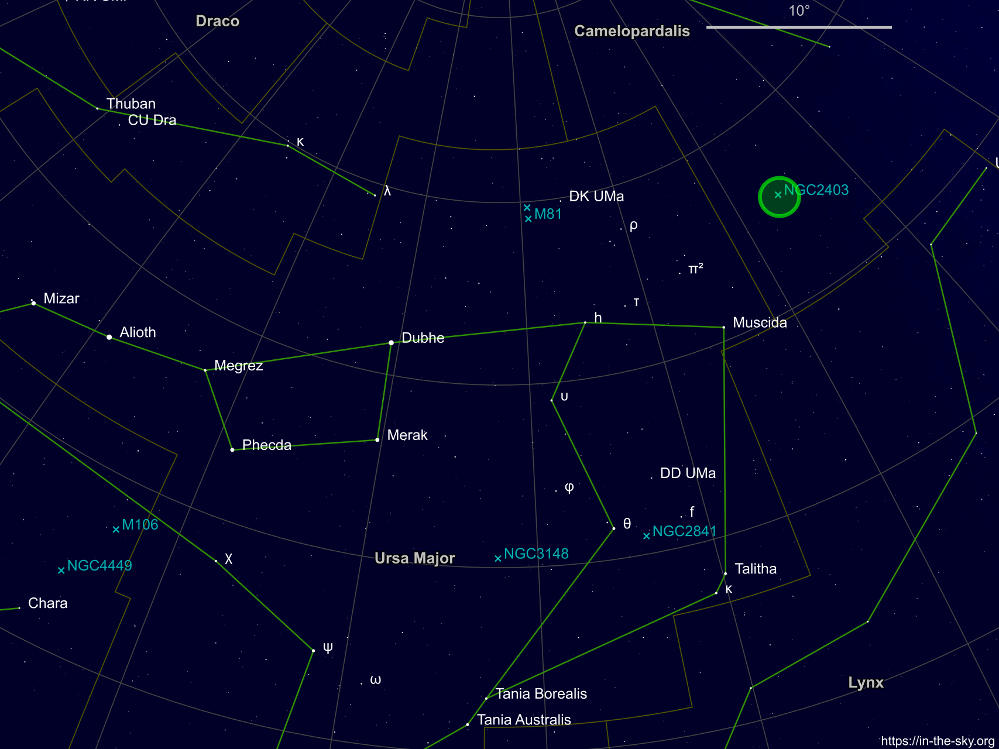

5. Галактика NGC 2403

RA: 07h 36m 51.4s, Decl: +65° 36′ 09″, mag 8,9 m Галактика NGC 2403 в созвездии Жирафа. Jean-Claude Merlin, http://station504.pagesperso-orange.fr.

Галактика NGC 2403 в созвездии Жирафа. Jean-Claude Merlin, http://station504.pagesperso-orange.fr.

NGC 2403 — это «спиральная галактика промежуточного типа» в северном созвездии Жирафа на расстоянии 8 миллионов световых лет. На небесной сфере она находится близко к северному полюсу мира, как и ковш Большой Медведицы, соответственно не заходит за горизонт и должна быть видна из средних широт в любое время года. При помощи простых оптических инструментов практически нельзя отличить звёздные скопления в ближайших окрестностях на расстояниях нескольких сотен и галактики на расстоянии нескольких миллионов световых лет: и те, и другие выглядят в первом приближении как туманные пятна на небе, поэтому в старых каталогах они встречаются рядом как объекты одного порядка. Различать их стали только с 20—30-х годов XX века, когда начали определять расстояния до внегалактических объектов.  Галактика относится к группе галактик M81 в соседнем созвездии Большой Медведицы, одному из ближайших скоплений галактик и популярному объекту наблюдений, но отстоит от неё на некотором расстоянии, и на неё меньше обращают внимание по сравнению с такими объектами из этой группы, как M81 (Галактика Боде) и M82 (Галактика Сигара). Она интересна астрофизикам интенсивным звёздообразованием и несколькими зафиксированными вспышками сверхновых, но эта сфера лежит за пределами «астрономии с биноклем». Кроме того, созвездие Жирафа, занимая большую площадь на небе, не отличается яркими звёздами, так что его выделили в отдельное созвездие только в XVII веке. Соответственно на этом участке неба мало ориентиров для бинокля или простого телескопа без системы наведения; возможно, проще всего этот участок найти по отношению к соседним ярким звёздам ковша Большой Медведицы.

Галактика относится к группе галактик M81 в соседнем созвездии Большой Медведицы, одному из ближайших скоплений галактик и популярному объекту наблюдений, но отстоит от неё на некотором расстоянии, и на неё меньше обращают внимание по сравнению с такими объектами из этой группы, как M81 (Галактика Боде) и M82 (Галактика Сигара). Она интересна астрофизикам интенсивным звёздообразованием и несколькими зафиксированными вспышками сверхновых, но эта сфера лежит за пределами «астрономии с биноклем». Кроме того, созвездие Жирафа, занимая большую площадь на небе, не отличается яркими звёздами, так что его выделили в отдельное созвездие только в XVII веке. Соответственно на этом участке неба мало ориентиров для бинокля или простого телескопа без системы наведения; возможно, проще всего этот участок найти по отношению к соседним ярким звёздам ковша Большой Медведицы.

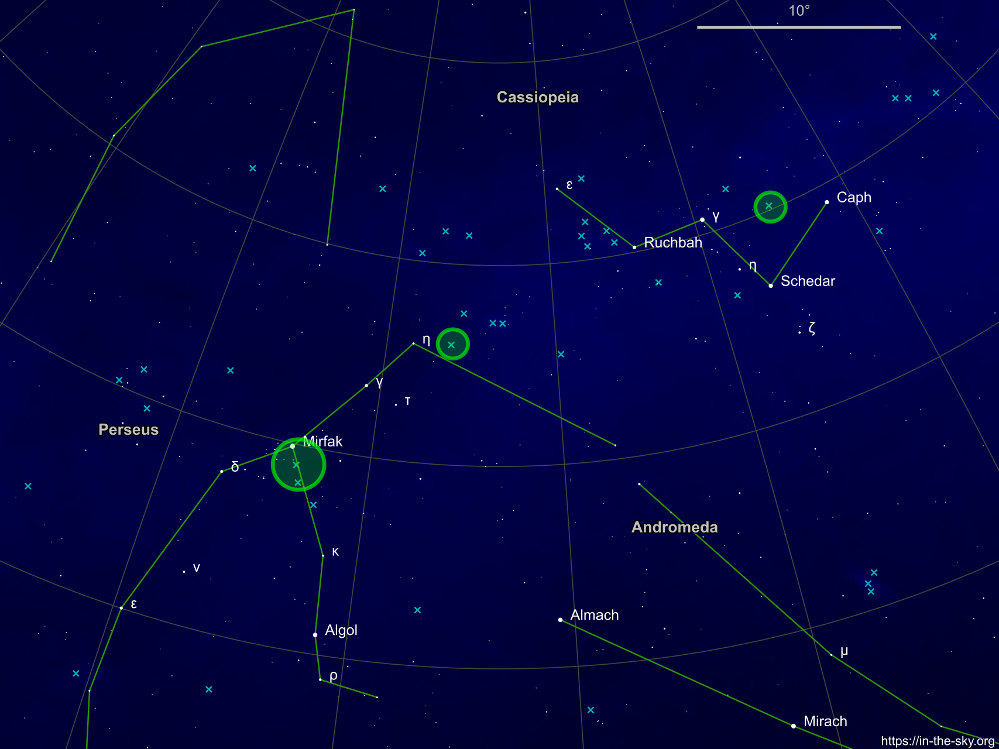

6. Альфа Персея (Mel 20)

RA: 03h 26.9m, Decl: +49° 07′, mag 1,2m Скопление Альфа Персея. J.Käld http://www.kolumbus.fi/jkald/.

Скопление Альфа Персея. J.Käld http://www.kolumbus.fi/jkald/.

Скопления Персея и Кассиопеи.

Скопления Персея и Кассиопеи.

Молодое скопление вокруг самой яркой звезды в созвездии Персея (жёлтый супергигант α Персея, или Мирфак) возрастом 50 миллионов лет находится на расстоянии около 600 световых лет. Невооружённым глазом должны быть видны и несколько его ярких голубых звёзд. Как в почти любом молодом скоплении, эти массивные звёзды относятся к спектральным классам O или B, а скопление классифицируется как OB-ассоциация звёзд общего происхождения, в меру синхронно движущихся в пространстве. Некоторые яркие звёзды скопления (δ, σ, ψ Персея) относятся к «рисунку» созвездия.

7. Кролик (Trumpler 2)

RA: 02h 36m, Decl: +55° 50′, mag: 5,9m Рассеянное скопление Trumpler 2 в созвездии Персея. P.Wienerroither.

Рассеянное скопление Trumpler 2 в созвездии Персея. P.Wienerroither.

Ещё одно скопление в этом же созвездии возле звезды η Персея. Оно расположено в плоскости Млечного Пути (в его спиральном рукаве Персея) на расстоянии 2000 световых лет. С видимой звёздной величиной 6 оно должно быть видно и невооружённым глазом даже несмотря на засветку от Млечного Пути, а в бинокль можно рассмотреть несколько его ярких звёзд. Самая яркая звезда скопления HD 16068 — это жёлтый гигант класса K3, который чётко выделяется на фоне остальных. Каталожное название скопления отсылает к не очень известному каталогу звёздных скоплений Трамплера начала XX века, хоть оно известно и под другими обозначениями. Одно из неформальных названий — скопление «Кролик». Утверждается, что вышеупомянутый астеризм можно заметить при помощи бинокля хотя бы 80 мм с увеличением 20x. Кроме воображения, для этого потребуется распознать примерно 8 его звёзд с видимой звёздной величиной 9,5 и ещё четыре звезды 10m.

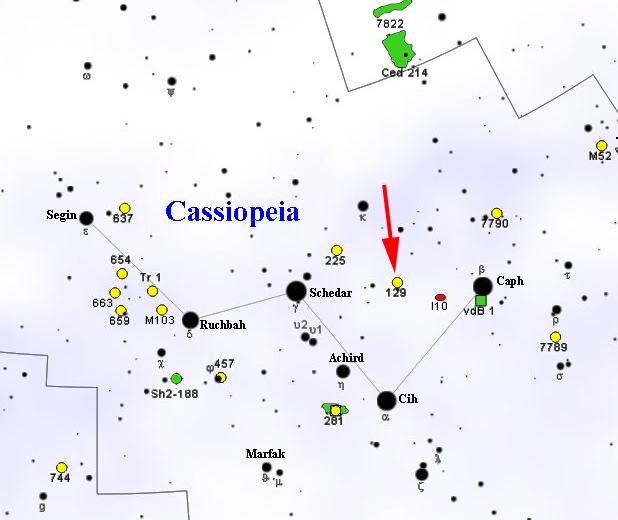

8. NGC 129

RA: 00h 30m, Decl: +60° 13′ 06″, mag 6,5m Скопление NGC 129, Кассиопея.

Скопление NGC 129, Кассиопея.

Скопление NGC 129 в созвездии Кассиопеи открыл У. Гершель в конце XVIII века. Оно расположено почти посредине между β и γ Кассиопеи, то есть звёздами на вершинах его характерного астеризма в виде буквы W. Звёзды находятся дальше, чем другие описанные здесь скопления — на расстоянии 5500—6000 световых лет. В бинокль должны быть видны по меньшей мере шесть звёзд скопления с видимыми звёздными величинами от 8 до 12, но без опыта их сложно отличить от фоновых. Три относительно ярких звезды в центре скопления составляют характерный треугольник, по которому его легче распознать.  Кластер содержит несколько звёзд-гигантов и имеет сравнительно небольшой возраст 70-80 миллионов лет. Он особенно интересен астрофизикам ещё потому, что его самая яркая звезда с обозначением DL Кассиопеи — двойная система, содержащая переменную звезду класса цефеид (предположительно в скоплении есть и другие звёзды этого класса). Яркость таких звёзд меняется с периодом порядка нескольких дней, и по этому периоду можно точно определить светимость звезды (абсолютную звёздную величину). Сопоставив с её видимой яркостью на небе, можно с хорошей точностью найти расстояние до звезды и соответственно до всего скопления (более подробно см. заметку по ссылке). Таким методом по 3 тысячам цефеид в разных скоплениях недавно была составлена самая подробная на сегодня карта Млечного Пути.

Кластер содержит несколько звёзд-гигантов и имеет сравнительно небольшой возраст 70-80 миллионов лет. Он особенно интересен астрофизикам ещё потому, что его самая яркая звезда с обозначением DL Кассиопеи — двойная система, содержащая переменную звезду класса цефеид (предположительно в скоплении есть и другие звёзды этого класса). Яркость таких звёзд меняется с периодом порядка нескольких дней, и по этому периоду можно точно определить светимость звезды (абсолютную звёздную величину). Сопоставив с её видимой яркостью на небе, можно с хорошей точностью найти расстояние до звезды и соответственно до всего скопления (более подробно см. заметку по ссылке). Таким методом по 3 тысячам цефеид в разных скоплениях недавно была составлена самая подробная на сегодня карта Млечного Пути.

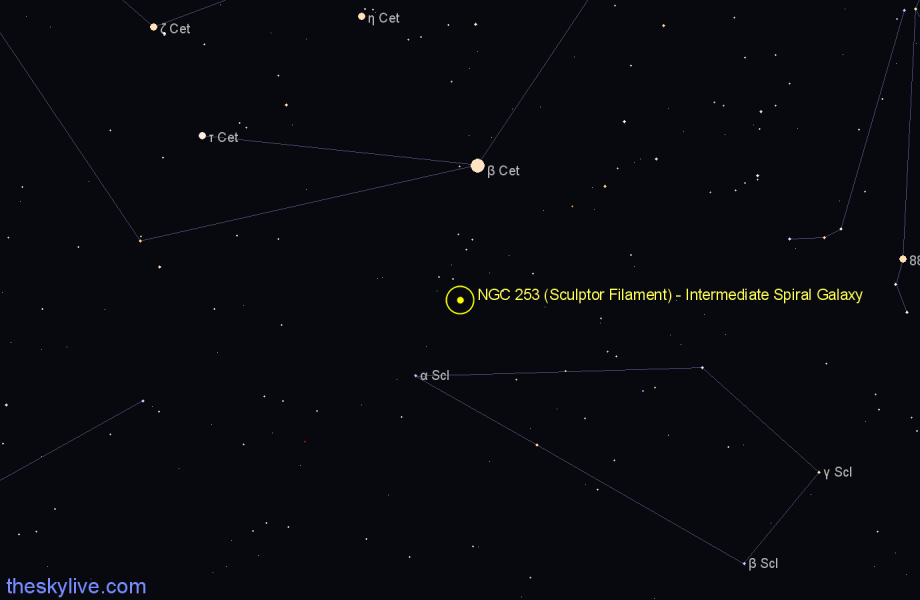

9. Серебряная монета (NGC 253)

RA: 00h 47m 33s, Decl: -25° 17′ 18″, mag 8m Галактика «Серебряная монета» NGC 253. ESO/INAF-VST.

Галактика «Серебряная монета» NGC 253. ESO/INAF-VST.

Спиральная галактика в южном полушарии — самая яркая в группе галактик Скульптора (ближайшей к Местному скоплению галактик) и одна из самых ярких галактик на небе после галактики Андромеды (M31).  Она находится в стадии интенсивного звёздообразования, поэтому более информативны её снимки в рентгеновском и гамма-диапазоне. Расстояние до галактики 11 миллионов световых лет. В оптическом диапазоне можно разглядеть некоторые её наиболее яркие звёзды, или, скорее, области рождения звёзд, а также многочисленные дорожки межзвёздной пыли, вытянутые вдоль её рукавов — тоже признак звёздной активности. В нашей Галактике ближайшие аналоги таких участков — туманности в созвездиях Ориона и Змееносца.

Она находится в стадии интенсивного звёздообразования, поэтому более информативны её снимки в рентгеновском и гамма-диапазоне. Расстояние до галактики 11 миллионов световых лет. В оптическом диапазоне можно разглядеть некоторые её наиболее яркие звёзды, или, скорее, области рождения звёзд, а также многочисленные дорожки межзвёздной пыли, вытянутые вдоль её рукавов — тоже признак звёздной активности. В нашей Галактике ближайшие аналоги таких участков — туманности в созвездиях Ориона и Змееносца.

10. Волосы Вероники (Mel 111)

RA: 12h 22.5m, Decl: +25° 51″, mag 1,8m Звёздное скопление Волос Вероники (снимок с МКС).

Звёздное скопление Волос Вероники (снимок с МКС).

Под этим названием в одном созвездии находятся два объекта разной природы: собственно звёздное скопление «Волосы Вероники», или Mel 111 (Melotte 111), и одноимённое скопление галактик. Их можно спутать на уровне любительской оптики, тем более что они отстоят друг от друга всего на 2 градуса. Галактическое скопление включает около 10 тысяч галактик, разбросанных почти по всей площади созвездия. Большинство из них относятся к эллиптическому типу, и некоторая более молодая часть — спиральные.  В любом случае скопление галактик для любительского телескопа должно отличаться от скопления звёзд неточечностью своих объектов. А звёздное скопление находится на расстоянии 280 св.лет и содержит около 40 различимых звёзд возраста около 450 миллионов лет. Это второй по величине кластер звёзд на небе после Гиад, занимающий около 5 градусов на небесной сфере. Всё созвездие раньше относили к соседнему созвездию Льва, и только в эпоху эллинизма (ок. 240 до н.э.) Птолемей (не астроном, а царь Птолемей III) выделил львиный хвост в качестве отдельного созвездия в честь египетской царицы Береники.

В любом случае скопление галактик для любительского телескопа должно отличаться от скопления звёзд неточечностью своих объектов. А звёздное скопление находится на расстоянии 280 св.лет и содержит около 40 различимых звёзд возраста около 450 миллионов лет. Это второй по величине кластер звёзд на небе после Гиад, занимающий около 5 градусов на небесной сфере. Всё созвездие раньше относили к соседнему созвездию Льва, и только в эпоху эллинизма (ок. 240 до н.э.) Птолемей (не астроном, а царь Птолемей III) выделил львиный хвост в качестве отдельного созвездия в честь египетской царицы Береники.

Полная Луна и Скопление Плеяд. By Andrés Nieto Porras, Palma de Mallorca, España.

Полная Луна и Скопление Плеяд. By Andrés Nieto Porras, Palma de Mallorca, España.

| Туманность | Вне нашей Галактики: звездная система, видимая как туманное пятнышко 10 букв |

| Туманность | Внегалактическая звездная система, имеющая вид светлого туманного пятна (в астрономии) 10 букв |

| Плеяды | Звездная туманность, скопление 6 букв |

| Туманиться | Застилаться туманом, испарениями 10 букв |

| Туманный | Окутанный туманом, непрозрачный из-за тумана 8 букв |

| Туманов | Актёр Иосиф Михайлович Туманов 7 букв |

| Туманов | Советский актер Иосиф Михайлович Туманов 7 букв |

| Хаббл | Американский астроном (1889- 1953). Доказал звездную природу внегалактических туманностей, установил закономерность разлета галактик. В его честь назван американский космический телескоп. Кто он 5 букв |

| Мессье | Французский астроном, автор первого каталога туманностей и звездных скоплений 6 букв |

| Астрогнозия | Знание звездного неба и умение ориентироваться в странах света на местности и во времени по звездному небу 11 букв |

Туманность Киля: описание, интересные факты, фото

Объекты глубокого космоса > Туманности > Туманность Киля

Изучите эмиссионную туманность Киля вокруг звезды Эта Киля: описание и характеристика, история названия, расстояние, размер, столп пыли и газа на фото Хаббла.

Туманность Киля (NGC 3372) – эмиссионная туманность, сконцентрированная вокруг Эта Киля. Располагается на территории Киля. Это примечательная диффузная туманность, вмещающая несколько открытых скоплений.

Внутри нее можно заметить Мистические горы, Туманность Гомункул, Замочную Скважину.

Туманность Киля находится в рукаве Киля-Стрельца и удалена на 6500-10000 световых лет. Средней дистанцией считают 7500 световых лет.

Это крупная туманность, превосходящая Туманность Ориона (М42) в 4 раза. За ней можно наблюдать без использования техники, хотя расположена дальше М 42. Однако, она не так известна, потому что проживает в южном небе и доступна для обзора жителям экваториальных и южных широт.

Диаметр туманности Киля – 460 световых лет (3 градуса в небе). Это также один из крупнейших участков звездного рождения в нашей галактике. В рентгеновских лучах видно, что в туманности произошло много взрывов сверхновых.

Туманность Киля

Эта Киля в центре туманности

В центральной части туманности расположена Эта Киля – сверхгигант, превосходящий Солнце по яркости в 4 миллионов раз и больше по массе в 100-150 раз. Это наиболее массивная звезда, позволяющая исследовать себя благодаря размеру и расположению. Возраст – 2-3 миллиона лет.

Внутри туманности Киля движется звездный ветер, который каждый год сбрасывает со звезды массу Юпитера. Сейчас звезда подошла к финальному этапу эволюции. В любой момент она может вспыхнуть как сверхновая, что уничтожит ближайшие планеты в районе нескольких тысяч световых лет.

Эта Киля – часть двойной системы. Вторая – сверхгигант, превышающий солнечную массивность в 30-60 раз. С периодичностью в 5.5 лет они подходят на максимально близкую дистанцию – 2-3 а.е. В этот момент их ветры сталкиваются, создавая свечение.

Мистическая гора туманности Киля

Мистическая гора — пылевой и газовый столп, расположенный внутри туманности Киля. В феврале 2010 года его удалось заснять на телескоп Хаббл (20-я годовщина). Эта колонна не вечная, так как разрушается от света массивных звезд.

Снимок телескопа Хаббл отображает хаотические действия на газовом и пылевом столпе, вытянувшимся на 3 световых года. Кроме того, он вынужден переживать внутреннее разрушение от детских звезд, которые создают газовые струи. Эта турбулентная пространственная высотка возвышается в активном звездном питомнике – Туманность Киля. Удалена на 7500 световых лет и приживает на территории Киля. Этим изображением команда телескопа Хаббл решила отметить 20-ю годовщину функционирования аппарата. Горячие лучи и стремительные ветры раскаленных новорожденных звезд создают и сжимают столп. Из-за этого внутри него также начинают появляться звезды. Потоки ионизированного газа можно заметить на хребтах, а вокруг вершин сосредоточены тонкие пылевые и газовые облака. Более плотные участки сопротивляются разрушению. Внутри горы скрываются молодые звезды. В стороне от «пьедестала» можно разглядеть длинные газовые стримеры. На другом пике в центре расположена еще одна пара струй. Они (HH 901 и HH 902) указывают на появление новой звезды и формируют закрученные диски, подпитывая объекты пылью и газом. 1-2 февраля 2010 года за объектом наблюдала широкоугольная камера 3 телескопа Хаббл. Синий – кислород, зеленый – азот и водород, а красный – сера.

Туманность Гомункул

Это небольшая область в NGC 3372, сосредоточенная вокруг звезды Эта Киля. С латыни «гомункул» переводится как «маленький человек». Полагают, что она появилась в 1840-х гг., когда из-за короткой мощной вспышки массивная звезда стала второй по яркости в небе. Это была Новая Киля 1843.

Вспышка также повлияла на создание двух лопастей и крупного тонкого диска, расширяющегося с ускорением в миллион км/ч. До этого момента Эта Киля ничем не выделялась, но в 1848 году ее кажущаяся величина достигла пика.

Затем светимость уменьшалась и в 1880 году Эта Киля уже нельзя было разыскать бех использования инструментов. Сейчас она была бы намного ярче, если бы не пылевая и газовая заслонка.

У исследователей 19 века не хватало мощных инструментов, чтобы рассмотреть вспышку 1843 года, но эффекты доступны и сейчас. 150 лет назад в пространство было сброшено огромное количество вещества – туманность Гомункул, за которой Хаббл наблюдал с 1990 года. Этот снимок представлен ультрафиолетовым и видимым светом. В кадре отображено 30 угловых секунд

Замочная Скважина

Это темная туманность, простирающаяся в диаметре на 7 световых лет. Свое наименование получила из-за внешнего вида. Находится на фоне Туманности Киля.

Имя в 19 веке дал Джон Гершель. В Новом общем каталоге числится как NGC 3324.

Туманность Замочная Скважина (NGC 3372). Это комбинация четырех снимков, сделанных широкоугольной планетарной камерой 2 телескопа Хаббл (апрель 1999 год)

Туманность Киля: факты и расположение

В 1751-1752 гг. ее нашел Николя Луи де Лакайль во время изучения южных созвездий с мыса Доброй Надежды.

За ней также наблюдали Джон Гершель и Джеймс Данлоп, назвавшие ее Туманность Киля или Эта Корабля Арго (намекая на название более крупного изначального созвездия).

В Туманности Киля проживают яркие и массивные звезды, среди которых Эта Киля и HD 93129A. Также есть несколько О-типа и дюжина звезд, чья масса превосходит солнечную в 50-100 раз.

Было замечено 8 открытых скоплений, среди которых Коллиндер 228, Трамплер 16 и Трамплер 14 (самое юное и наиболее населенное в группе).

Полагают, что первое звездное поколение в туманности Киля появилось 3 миллиона лет назад. Их радиация создала пузырь раскаленного газа, который все еще расширяется. Звездные ветры и лучи ультрафиолета давят на холодный водород, создавая новые звезды.

Через 100000 лет пылевые и газовые столбы разрушатся молодыми звездами, а остаток трансформируется в открытое скопление. Внимательно изучите фото Хаббла или же воспользуйтесь онлайн телескопом сайта и 3D-моделями, где отображены звезды галактик и известные созвездия в высоком качестве. Не забывайте в самостоятельных поисках использовать карту звездного неба.

Туманность Киля расположена в созвездии Киль и удалена на 7500 световых лет. Это пылевое и газовое облако выступает ярчайшей туманностью и вмещает несколько ярчайших и массивнейших звезд в нашей галактике. Объект представляет собою идеальную лабораторию для ученых, пытающихся разобраться в процессе насильственного рождения и разрушения массивных звезд. Ниже туманности находится NGC 3532 (Колодец Желаний). Второе наименование скопление получило, потому что в телескопическое наблюдение напоминает горстку серебряных монет на дне колодца. Правее расположено IC 2944 – облако новорожденных звезд. Над ней и левее – IC 2632 (Южная Плеяда) – открытое скопление, напоминающее северное

Это газовая и пылевая колонна, расположенная в звездном питомнике Туманность Киля (удалена на 7500 световых лет). В этом кадре скомбинировали видимый и инфракрасный свет. Наблюдения широкоугольной камеры 3 телескопа Хаббл проводились 24-30 июля 2009 года. В качестве фильтров использовали те, что улавливают магний, железо, водород, кислород и серу

В этом кадре отобразилась верхушка светлого столба (возраст – 3 световых лет), освещаемого горячими и массивными звездами с верхней части снимка. Раскаленные лучи и стремительные ветры формируют столп и приводят к тому, что внутри него рождаются звезды. В верхней части можно заметить пылевые и газовые потоки. Широкоугольная камера 3 телескопа Хаббл проводила наблюдение 24-30 июля 2009 года. Для кадра использовали фильтры, улавливающие магний, водород, железо, кислород и серу

Это инфракрасный взгляд на плотную колонну в Туманности Киля. Ее окружает исчезающий зеленоватый газ, оставляя лишь слабый силуэт. Инфракрасная широкоугольная камера 3 Хаббла смогла пробиться сквозь пыль и заметила детскую звезду, создающую струю. Эти особенности доступны, потому что инфракрасный свет способен проходить сквозь пылевые препятствия

Панорамный вид предоставляет обзор поля вокруг звезды WR 22 в Туманности Киля (справа) и область вокруг Эта Киля (слева). Снимок сделан при помощи 2.2-метрового телескопа Обсерватории Ла-Силья

Планетарная туманность — Википедия

NGC 6543, туманность Кошачий Глаз — внутренняя область, изображение в псевдоцвете (красный — Hα; синий — нейтральный кислород, 630 нм; зелёный — ионизированный азот, 658,4 нм)

NGC 6543, туманность Кошачий Глаз — внутренняя область, изображение в псевдоцвете (красный — Hα; синий — нейтральный кислород, 630 нм; зелёный — ионизированный азот, 658,4 нм)

Планета́рная тума́нность — астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Планетарные туманности образуются при сбросе внешних слоёв (оболочек) красных гигантов и сверхгигантов с массой от 0,8 до 8 солнечных на завершающей стадии их эволюции. Планетарная туманность — быстропротекающее (по астрономическим меркам) явление, длящееся всего несколько десятков тысяч лет, при продолжительности жизни звезды-предка в несколько миллиардов лет. В настоящее время в нашей галактике известно около 1500 планетарных туманностей.

Процесс образования планетарных туманностей, наряду со вспышками сверхновых, играет важную роль в химической эволюции галактик, выбрасывая в межзвёздное пространство материал, обогащённый тяжёлыми элементами — продуктами звёздного нуклеосинтеза (в астрономии тяжёлыми считаются все элементы, за исключением продуктов первичного нуклеосинтеза Большого взрыва — водорода и гелия, такие как углерод, азот, кислород и кальций).

В последние годы при помощи снимков, полученных космическим телескопом «Хаббл», удалось выяснить, что многие планетарные туманности имеют очень сложную и своеобразную структуру. Несмотря на то, что приблизительно пятая часть из них имеет околосферическую форму, большинство не обладает какой бы то ни было сферической симметрией. Механизмы, благодаря которым возможно образование такого многообразия форм, остаются на сегодняшний день до конца не выясненными. Считается, что большую роль в этом могут играть взаимодействие звёздного ветра и двойных звёзд, магнитного поля и межзвёздной среды.

История исследований

Планетарные туманности в большинстве своём представляют собой тусклые объекты и, как правило, не видны невооружённым глазом. Первой открытой планетарной туманностью была туманность Гантель в созвездии Лисички: Шарль Мессье, занимавшийся поиском комет, при составлении своего каталога туманностей (неподвижных объектов, похожих при наблюдении неба на кометы) в 1764 году занёс её в каталог под номером M27. В 1784 году Уильям Гершель, первооткрыватель Урана, при составлении своего каталога выделил их в отдельный класс туманностей (class IV nebulae)[1] и предложил для них термин «планетарная туманность» из-за их видимого сходства с диском Урана.

Необычность природы планетарных туманностей обнаружилась в середине XIX века, с началом использования в наблюдениях метода спектроскопии. Уильям Хаггинс стал первым астрономом, получившим спектры планетарных туманностей — объектов, выделявшихся своей необычностью:

Одними из самых загадочных из этих замечательных объектов являются те, которые при телескопическом наблюдении имеют вид круглых или слегка овальных дисков. …Замечателен и их зеленовато-голубой цвет, чрезвычайно редкий для одиночных звёзд. Кроме того, в этих туманностях нет признаков центрального сгущения. По этим признакам планетарные туманности резко выделяются как объекты, которым присущи свойства, совершенно отличающиеся от свойств Солнца и неподвижных звёзд. Из этих соображений, а также благодаря их яркости, я избрал эти туманности как наиболее подходящие для спектроскопического исследования[2].

При изучении Хаггинсом спектров туманностей NGC 6543 (Кошачий Глаз), M27 (Гантель), M57 (кольцевая туманность в Лире) и ряда других, оказалось, что их спектр чрезвычайно отличается от спектров звёзд: все полученные к тому времени спектры звёзд являлись спектрами поглощения (непрерывный спектр с большим количеством тёмных линий), в то время как спектры планетарных туманностей оказались эмиссионными спектрами с небольшим количеством эмиссионных линий, что указывало на их природу, в корне отличающуюся от природы звёзд:

Несомненно, что туманности 37 H IV (NGC 3242), Struve 6 (NGC 6572), 73 H IV (NGC 6826), 1 H IV (NGC 7009), 57 M, 18 H. IV (NGC 7662) и 27 M не могут более считаться скоплениями звёзд того же типа, к которым относятся неподвижные звёзды и наше Солнце. <…> эти объекты обладают особой и отличной от них структурой <…> мы, по всей вероятности, должны считать эти объекты огромными массами светящегося газа или пара[2].

Другой проблемой был химический состав планетарных туманностей: Хаггинс сравнением с эталонными спектрами сумел идентифицировать линии азота и водорода, однако самая яркая из линий с длиной волны 500,7 нм не наблюдалась в спектрах известных тогда химических элементов. Было выдвинуто предположение, что эта линия соответствует неизвестному элементу. Ему заранее дали название небулий — по аналогии с идеей, приведшей к открытию гелия при спектральном анализе Солнца в 1868 году.

Предположения об открытии нового элемента небулия не подтвердились. В начале XX века Генри Расселл выдвинул гипотезу о том, что линия на 500,7 нм соответствует не новому элементу, а старому элементу в неизвестных условиях.

В 20-х годах XX века было показано, что в очень разрежённых газах атомы и ионы могут переходить в возбуждённые метастабильные состояния, которые при более высоких плотностях из-за соударений частиц не могут достаточно долго существовать. В 1927 году Боуэн идентифицировал линию небулия 500,7 нм как возникающую при переходе из метастабильного состояния в основное дважды ионизированного атома кислорода (OIII)[3]. Спектральные линии такого типа, наблюдаемые только при чрезвычайно низких плотностях, называют запрещёнными линиями. Таким образом, спектроскопические наблюдения дали возможность оценить верхний предел плотности газа туманностей. Вместе с тем, спектры планетарных туманностей, полученных на щелевых спектрометрах, показали «изломанность» и расщепление линий вследствие доплеровских сдвигов излучающих областей туманности, движущихся с различными скоростями, что позволило оценить скорости расширения планетарных туманностей в 20—40 км/с.

Несмотря на достаточно подробное понимание строения, состава и механизма излучения планетарных туманностей, вопрос об их происхождении оставался открытым до середины 50-х годов XX века, пока И. С. Шкловский не обратил внимание, что если проэкстраполировать параметры планетарных туманностей к моменту начала их расширения, то получившийся набор параметров совпадает со свойствами атмосфер красных гигантов, а свойства их ядер — со свойствами горячих белых карликов[4][5]. В настоящее время эта теория происхождения планетарных туманностей подтверждена многочисленными наблюдениями и расчётами.

К концу XX века совершенствование технологий позволило более детально изучить планетарные туманности. Космические телескопы позволили исследовать их спектры за пределами видимого диапазона, что невозможно было сделать раньше, проводя наблюдения с поверхности Земли. Наблюдения в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн дали новую, гораздо более точную оценку температуры, плотности и химического состава планетарных туманностей. Применение технологии ПЗС-матриц позволило проводить анализ существенно менее чётких спектральных линий. Использование космического телескопа «Хаббл» раскрыло чрезвычайно сложную структуру планетарных туманностей, ранее считавшихся простыми и однородными.

Принято считать, что планетарные туманности имеют спектральный класс P, хотя такое обозначение редко применяется на практике.

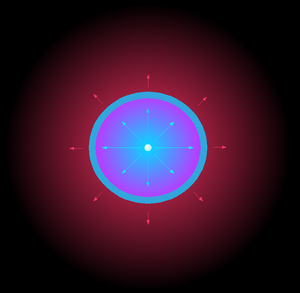

Происхождение

Строение симметричной планетарной туманности. Быстрый звёздный ветер (голубые стрелки) горячего белого карлика — ядра звезды (в центре), сталкиваясь со сброшенной оболочкой — медленным звёздным ветром красного гиганта (красные стрелки), создаёт плотную оболочку (голубого цвета), светящуюся под воздействием ультрафиолетового излучения ядра

Строение симметричной планетарной туманности. Быстрый звёздный ветер (голубые стрелки) горячего белого карлика — ядра звезды (в центре), сталкиваясь со сброшенной оболочкой — медленным звёздным ветром красного гиганта (красные стрелки), создаёт плотную оболочку (голубого цвета), светящуюся под воздействием ультрафиолетового излучения ядра

Планетарные туманности представляют собой заключительный этап эволюции для многих звёзд. Наше Солнце представляет собой звезду средней величины, и лишь небольшое количество звёзд превосходят его по массе. Звёзды с массой в несколько раз больше солнечной на заключительном этапе существования превращаются в сверхновые. Звёзды средней и малой массы в конце эволюционного пути создают планетарные туманности.

Типичная звезда с массой в несколько раз меньше солнечной светит на протяжении большей части своей жизни благодаря реакциям термоядерного синтеза гелия из водорода в её ядре (часто вместо термина «термоядерный синтез» употребляется термин «горение», в данном случае — горение водорода). Энергия, высвобождаемая в этих реакциях, удерживает звезду от коллапса под силой собственного притяжения, делая её тем самым стабильной.

По прошествии нескольких миллиардов лет запас водорода иссякает, и энергии становится недостаточно для сдерживания внешних слоёв звезды. Ядро начинает сжиматься и нагреваться. В настоящее время температура ядра Солнца составляет приблизительно 15 млн К, но после того, как запас водорода будет исчерпан, сжатие ядра заставит температуру подняться до отметки в 100 млн К. При этом внешние слои охлаждаются и значительно увеличиваются в размерах из-за очень высокой температуры ядра. Звезда превращается в красный гигант. Ядро на этом этапе продолжает сжиматься и нагреваться; при достижении температуры в 100 млн К начинается процесс синтеза углерода и кислорода из гелия.

Возобновление термоядерных реакций препятствует дальнейшему сжатию ядра. Выгорающий гелий вскоре создаёт инертное ядро, состоящее из углерода и кислорода, окружённое оболочкой из горящего гелия. Термоядерные реакции с участием гелия очень чувствительны к температуре. Скорость протекания реакции пропорциональна T40, то есть увеличение температуры всего на 2 % приведёт к удвоению скорости протекания реакции. Это делает звезду очень нестабильной: малый прирост температуры вызывает быстрое увеличение скорости хода реакций, повышая выделение энергии, что, в свою очередь, заставляет увеличиваться температуру. Верхние слои горящего гелия начинают быстро расширяться, температура понижается, реакция замедляется. Всё это может быть причиной мощных пульсаций, иногда достаточно сильных, чтобы выбросить значительную часть атмосферы звезды в космическое пространство.

Выброшенный газ формирует расширяющуюся оболочку вокруг обнажившегося ядра звезды. По мере того, как всё большая часть атмосферы отделяется от звезды, проявляются всё более и более глубокие слои с более высокими температурами. При достижении обнажённой поверхностью (фотосферой звезды) температуры в 30 000 К энергия испускаемых ультрафиолетовых фотонов становится достаточной для ионизации атомов в выброшенном веществе, что заставляет его светиться. Таким образом, облако становится планетарной туманностью.

Продолжительность жизни

Компьютерное моделирование формирования планетарной туманности из звезды с диском неправильной формы, иллюстрирующее, как малая начальная асимметрия может в результате привести к образованию объекта со сложной структурой.

Компьютерное моделирование формирования планетарной туманности из звезды с диском неправильной формы, иллюстрирующее, как малая начальная асимметрия может в результате привести к образованию объекта со сложной структурой.

Вещество планетарной туманности разлетается от центральной звезды со скоростью в несколько десятков километров в секунду. В то же время, по мере истечения вещества центральная звезда остывает, излучая остатки энергии; термоядерные реакции прекращаются, так как звезда теперь не обладает достаточной массой для поддержания температуры, требуемой для синтеза углерода и кислорода. В конце концов, звезда остынет настолько, что перестанет излучать достаточно ультрафиолета для ионизации отдалившейся газовой оболочки. Звезда становится белым карликом, а газовое облако рекомбинирует, становясь невидимым. Для типичной планетарной туманности время от образования до рекомбинации составляет 10 000 лет.

Галактические переработчики

Планетарные туманности играют значительную роль в эволюции галактик. Ранняя Вселенная состояла в основном из водорода и гелия, из которых формировались звёзды II типа. Но со временем в результате термоядерного синтеза в звёздах образовались более тяжёлые элементы. Таким образом, вещество планетарных туманностей имеет высокое содержание углерода, азота и кислорода, а по мере расширения и проникновения в межзвёздное пространство оно обогащает его этими тяжёлыми элементами, в общем называемыми астрономами металлами.

Последующие поколения звёзд, формирующиеся из межзвёздного вещества, будут содержать большее начальное количество тяжёлых элементов. Хотя их доля в составе звёзд остаётся незначительной, но от их наличия ощутимо меняется жизненный цикл звёзд I типа (см. Звёздное население).

Характеристики

Физические характеристики

Типичная планетарная туманность имеет среднюю протяжённость в один световой год и состоит из сильно разреженного газа плотностью около 1000 частиц на см³, что пренебрежимо мало в сравнении, например, с плотностью атмосферы Земли, но примерно в 10—100 раз больше, чем плотность межпланетного пространства на расстоянии орбиты Земли от Солнца. Молодые планетарные туманности имеют наибольшую плотность, иногда достигающую 106 частиц на см³. По мере старения туманностей их расширение приводит к уменьшению плотности.

Излучение центральной звезды нагревает газы до температур порядка 10 000 К. Парадоксально, что температура газа нередко повышается с увеличением расстояния от центральной звезды. Это происходит по той причине, что чем большей энергией обладает фотон, тем менее вероятно, что он будет поглощён. Поэтому во внутренних областях туманности поглощаются малоэнергетические фотоны, а оставшиеся, обладающие высокой энергией, поглощаются во внешних областях, вызывая рост их температуры.

Туманности можно разделить на бедные материей и бедные излучением. Согласно этой терминологии, в первом случае туманность не обладает достаточным количеством материи для поглощения всех ультрафиолетовых фотонов, излучаемых звездой. Поэтому видимая туманность полностью ионизирована. Во втором же случае центральная звезда испускает недостаточно ультрафиолетовых фотонов, чтобы ионизировать весь окружающий газ, и ионизационный фронт переходит в нейтральное межзвёздное пространство.

Так как бо́льшая часть газа планетарной туманности ионизирована (то есть является плазмой), значительный эффект на её структуру оказывает действие магнитных полей, вызывая такие феномены, как волокнистость и нестабильность плазмы.

Количество и распределение

На сегодняшний день в нашей галактике, состоящей из 200 миллиардов звёзд, известно 1500 планетарных туманностей. Их краткая по сравнению со звёздной продолжительность жизни является причиной их малого числа. В основном, все они лежат в плоскости Млечного Пути, причём большей частью сосредоточившись вблизи центра галактики, и практически не наблюдаются в звёздных скоплениях.

Использование ПЗС-матриц вместо фотоплёнки в астрономических исследованиях позволило значительно расширить список известных планетарных туманностей.

Структура

Большинство планетарных туманностей симметричны и имеют почти сферический вид, что не мешает им иметь множество очень сложных форм. Приблизительно 10 % планетарных туманностей практически биполярны, и лишь малое их число асимметричны. Известна даже прямоугольная планетарная туманность. Причины такого разнообразия форм до конца не выяснены, но считается, что большую роль могут играть гравитационные взаимодействия звёзд в двойных системах. По другой версии, имеющиеся планеты нарушают равномерное растекание материи при образовании туманности. В январе 2005 года американские астрономы объявили о первом обнаружении магнитных полей вокруг центральных звёзд двух планетарных туманностей, а затем выдвинули предположение, что именно они частично или полностью ответственны за создание формы этих туманностей. Существенная роль магнитных полей в планетарных туманностях была предсказана Григором Гурзадяном ещё в 1960-е годы[6]. Есть также предположение, что биполярная форма может быть обусловлена взаимодействием ударных волн от распространения фронта детонации в слое гелия на поверхности формирующегося белого карлика (например, в туманностях Кошачий Глаз, Песочные Часы, Муравей).

Текущие вопросы в изучении планетарных туманностей

Одна из проблем в изучении планетарных туманностей — это точное определение расстояния до них. Для некоторых близлежащих планетарных туманностей возможно вычислить удалённость от нас, используя измеренный параллакс расширения: снимки с высоким разрешением, полученные несколько лет назад, демонстрируют расширение туманности перпендикулярно к лучу зрения, а спектроскопический анализ доплеровского смещения даст возможность вычислить скорость расширения вдоль луча зрения. Сравнение углового расширения с полученной скоростью расширения сделает возможным вычисление расстояния до туманности.

Существование такого разнообразия форм туманностей является темой жарких дискуссий. Широко распространено мнение, что причиной этому может быть взаимодействие между веществом, удаляющимся от звезды с различными скоростями. Некоторые астрономы считают, что двойные звёздные системы ответственны, по крайней мере, за наиболее сложные очертания планетарных туманностей. Недавние исследования подтвердили наличие у нескольких планетарных туманностей мощных магнитных полей, предположения о чём уже неоднократно выдвигались. Магнитные взаимодействия с ионизированным газом также могут играть некоторую роль в становлении формы некоторых из них.

На данный момент существуют две различных методики обнаружения металлов в туманности, основывающиеся на различных типах спектральных линий. Иногда эти два метода дают совершенно непохожие результаты. Некоторые астрономы склонны объяснять это наличием слабых флуктуаций температуры в пределах планетарной туманности. Другие полагают, что различия в наблюдениях слишком разительны, чтобы объяснить их при помощи температурных эффектов. Они выдвигают предположения о существовании холодных сгустков, содержащих очень малое количество водорода. Однако сгустки, наличие которых, по их мнению, способно объяснить разницу в оценке количества металлов, ни разу не наблюдались.

См. также

Примечания

- ↑ William Herschel, 1802. [XVIII.] Catalogue of 500 new Nebulae, nebulous Stars, planetary Nebulae, and Clusters of Stars; with Remarks on the Construction of the Heavens. By William Herschel, LL.D.F.R.S. Read July 1, 1802. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. XCII (92), p. 477—528.

- ↑ 1 2 Huggins W., Miller W. A. (1864). On the Spectra of some of the Nebulae, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 154, 437

- ↑ Bowen, I. S. (1927). The Origin of the Chief Nebular Lines, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 39, 295

- ↑ Шкловский И. С. О природе планетарных туманностей и их ядер // Астрономический журнал. — Том 33, № 3, 1956. — сс. 315—329.

- ↑ Шкловский И. С. Звёзды: их рождение, жизнь и смерть. — М.: Наука, 1984. Архивировано 10 декабря 2005 года.

- ↑ Гурзадян Г. А. Планетарные туманности. — М.: Наука, 1993.

Литература

Книги

- Аллер Л., Лиллер У. Планетарные туманности. — М.: Мир, 1971.

- Костякова Е. Б. Физика планетарных туманностей. — М.: Наука, 1982.

- Потташ С. Р. Планетарные туманности. — М.: Мир, 1987.

Статьи

- Планетарные туманности / Хромов Г. С. // Физика космоса: Маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и др. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1986. — С. 494—495. — 783 с. — 70 000 экз.

- Jordan, S., Werner, K., O’Toole, S. J. (2005), Discovery of magnetic fields in central stars of planetary nebulae, Astronomy & Astrophysics, 432, 273.

- Parker, Q. A., Hartley, M., Russell, D. et al. (2003) A Rich New Vein of Planetary Nebulae From the AAO/UKST Hα Survey, Planetary Nebulae: Their Evolution and Role in the Universe, Eds. Sun Kwok, Michael Dopita, and Ralph Sutherland, 25.

- Soker, N. (2002), Why every bipolar planetary nebula is «unique», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 330, 481.

Ссылки

Nebulas Class Star Destroyer автор: quacky112 на DeviantArt

Я бы дал здесь критику, но, поскольку вы не просите формальной, я просто выскажу некоторые мнения, которые у меня есть, и если вы не согласны, это нормально.

Во-первых, недурно за то, что на вашем корабле нет мостика. Идея о том, что он вам нужен, когда ваше оружие управляется из других частей корабля, а не с мостика, — глупая. Таким образом, модель кажется подходящей в этом отношении, но в том, как вы ее изображаете, также есть некоторые проблемы.

А именно огромные окна. В моих книгах они являются недостатком, поскольку, несмотря на то, что из них открывается прекрасный вид, они являются помехой, как мостовая башня. На самом деле, это еще хуже, чем с окнами, поскольку в этой модели они закрывают почти каждую вертикальную поверхность корабля. И хотя некоторые могут сказать, что это ангарные двери, я на 99% убежден, что у класса Nebula не было ангаров с отверстиями по всей длине корпуса.

Вдобавок к этому количество огромных окон, в которых находится мостик корабля, небольшая надстройка над двигателями.Это меньшая цель, но в эти большие, хорошо освещенные окна будет легко попасть.

Если кто-то тогда скажет, что эти боковые окна важны, потому что они являются отверстиями для стрельбы из орудий, тогда я спрошу вас: хорошо ли это когда-либо работало для звездного разрушителя класса Венатор или других кораблей, у которых они были? Нет. Причина в том, что они представляют собой легкую цель, еще раз, поскольку в случае нарушения щита их поля сдерживания окружающей среды не смогут заблокировать лазерный выстрел, тем более что они, скорее всего, будут чистыми щитами от частиц.

В остальном дизайн хороший, но окна рекомендую убрать. Кажется, что они не улучшают масштабирование, вместо этого они делают корабль похожим на Корвет из-за размера большинства окон, и некоторые из них, кажется, выходят на большее количество палуб, чем остальные, поскольку все они занимают то, что мне кажется двумя или три палубы на корабле такого размера.

В «Звездном пути» это был способ придать масштабу оригинальному «Энтерпрайзу», но этот корабль был, по большей части, предназначен для исследования, а не совсем огромен.

Класс Nebula, ну, он не работает, поскольку размер корабля реально превратит окна в булавочные уколы, а любое окно, достаточно большое, чтобы его можно было увидеть, будет достаточно большим, чтобы B-Wing мог пролететь вертикально с большим количеством осталось место. И все мы знаем об «Палаче».

.

Скрипт звездного блеска туманности. — Скрипт звездного блеска туманности Roblox

. — Роблокс

Пожалуйста, включите Javascript, чтобы использовать все функции этого сайта.

Roblox использует файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Для получения дополнительной информации, включая информацию о том, как отозвать согласие и как управлять использованием файлов cookie в Roblox, см. Нашу Политику конфиденциальности и использования файлов cookie.)

Запуск Roblox …

Подключение к игрокам …

Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!

1

Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки

2

Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe

3

Нажмите Выполните

4

После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!

5

Нажмите ОК при появлении предупреждения

Установщик Roblox должен загрузиться в ближайшее время.Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.

.