Образ Ленина в кинематографе — Специализированная БИБЛИОТЕКА №1 «МИР ИСКУССТВ» МБУК ЦБС г. Ульяновска

Одним из самых популярных образов в отечественном кинематографе стал Ленин. Во времена СССР о Ленине было снято очень много фильмов, при этом возможность сыграть вождя пролетариата считалась знаком особого доверия и почета.

Образ Ленина в кино (советском, а затем и российском) представлен в целом историческом цикле художественных фильмов Ленинианы, хотя с первых лет революции 1917 года все ленты о вожде были поначалу только документальными. Но именно первые хроникальные съемки вождя явились бесценным материалом для поисков художников уже зрелого советского кинематографа, которые легли в основу ряда документальных фильмов о Владимире Ильиче разных лет:

- «Ленинская Кино-Правда» (Вертов, 1925)

- «Владимир Ильич Ленин» (Ромм и Беляев, 1948)

- «Живой Ленин» (Ромм и Славинская, 1960)

- «Три весны Ленина» (Л.

Кристи, 1964)

Кристи, 1964)

А также научно-популярных лент:

- «Рукописи Ленина» (Тяпкин,1960)

- «Знамя партии» (он же, 1961)

- «Ленин. Последние страницы» (он же, 1963)

Документальная ленинская хроника привлекалась также и в качестве материала для создания первых игровых фильмов этой тематики.

Так, уже в 1919 году во время выступления вождя с грузовика режиссер В.Гардин снимает постановочную сцену своей агитленты «Девяносто шесть».

«Октябрь» Эйзенштейна явил первую попытку создания образа вождя в художественной сцене – встреча Ленина на Финляндском вокзале решена была уже игровыми средствами. Фигура вождя возникала на броневике, окруженном тысячной массовкой, в лучах прожекторов. Кстати, эта сцена была отчасти решена в стиле плаката и запомнилась многим как достоверный документ истории.

Но уже в 30-е гг. кинохудожникам удалось явить миру ярких и выразительных человеческих личностей в кино – Максима, Щорса, Чапаева, Полежаева. Они, в свою очередь, стали подготовкой в создании уже полностью игрового образа Ленина. Первым Ленина сыграл непрофессиональный актер – простой рабочий Василий Никандров в фильме «Октябрь» 1927 г., которого пригласили на эту роль исключительно из-за внешнего сходства.

Они, в свою очередь, стали подготовкой в создании уже полностью игрового образа Ленина. Первым Ленина сыграл непрофессиональный актер – простой рабочий Василий Никандров в фильме «Октябрь» 1927 г., которого пригласили на эту роль исключительно из-за внешнего сходства.

Так, в 1937 и 1938 года соответственно — на экранах появляется Б.Щукин в двух первых лентах о вожде в его образе:

- «Ленин в Октябре»

- «Ленин в 1918 году»

Борис Щукин – один из первых профессиональных актеров, сыгравших Ленина, тот самый, в честь которого было названо одно из самых известных театральных училищ. Он исполнил роль вождя в фильмах 1937-1939 гг., при этом перед ним стояла сложная задача: сделать так, чтобы на фоне созданного им образа не померкла личность Сталина. Эти съемки сильно подорвали здоровье артиста.

А в 1938 – актер М. Штраух — «Человек с ружьем»

Эти фильмы стали возможными, в том числе из-за уже наработанного опыта изображения индивидуального характера на экране в революционных лентах тех лет.

В 30-40-х гг. киномастера СССР обращаются к ленинской теме в связи с изображением кульминационных точек в историях о своих героях:

- «Выборгская сторона»

- «Яков Свердлов»

- «Его зовут Сухэ-Батор» и др.

Послевоенный советский кинематограф пытаются исследовать сам образ этого человека в корреляции с его мыслью, с движением ленинской идеи, которая нашла такое отражение в истории страны.

Ленина в этих советских фильмах воплощали:

«Рассказы о Ленине» (1958), «Ленин в Польше» (1966)

Максим Штраух был удостоен премии за своеобразное, впечатляющее и глубокое человеческое воплощение образа Ленина на XI Международном кинофестивале в Карловых Варах. Но у этого успеха была и обратная сторона: актер стал заложником одной роли, и зрители попросту не помнили других его работ и не узнавали Штрауха без грима.

«Синяя тетрадь» (1964)

«Сердце Матери» (1966), «Верность матери» (1967)

«Ленин в Париже» (1981) «Шестое июля» (1968), «В начале века» (1961), «Исход» (1968), «Кремлевские куранты», «Почтовый роман» (1970), «Посланники вечности» (1971).

Рекордсменом по числу ролей Ленина стал народный артист России Юрий Каюров – в 1960-1980-х гг. он сыграл вождя 18 раз! На съемках фильма «Шестое июля» с ним произошел забавный случай. Снимали в особняке, который когда-то занимали левые эсеры, а потом там разместили детский сад. В перерыве актер в гриме присел на крыльцо отдохнуть, и в это время воспитатель вывел детей на прогулку. Один из них подошел к Каюрову и сказал с удивлением: «Дедушка Ленин, Вы же должны там лежать!» (и показал рукой в сторону Красной площади). Актер не растерялся: «Я, малыш, устал лежать. Встал, походил, теперь вот в вашем садике присел отдохнуть».

Судьба ленинской темы подверглась еще одному кардинальному изменению уже в новом российском кинематографе.

И что интересно – российское кино идет в своей «Лениниане» точно таким же путем, как и первое советское. По документальным лентам. С той лишь разницей, что:

- в советском случае – это были новые фильмы хроник,

- а в российском – материалы киноархивов.

Так, появлялись на экране новые документальные исследования образа вождя:

«Музы Ленина» (2014), «Ленин – красный император» (2014), «Кремль: история в болезнях. Ленин: вождь и пациент (1996), «Ленин. Тайна ненаписанной биографии века» (2017)

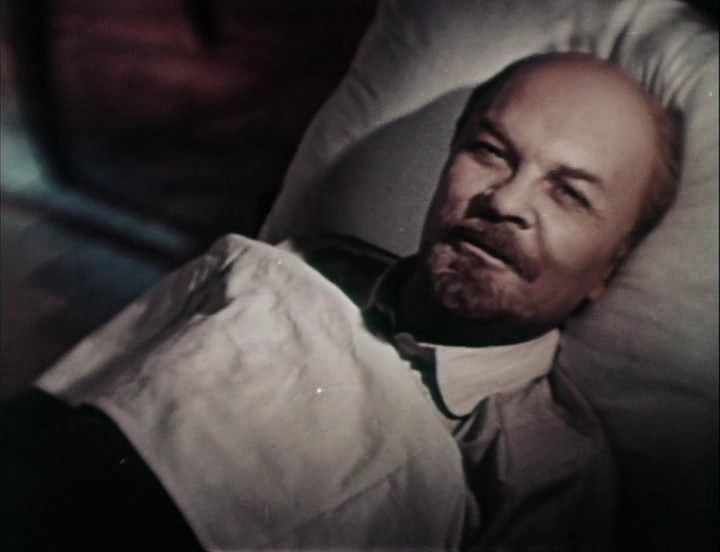

Из значительных художественных явлений за эти годы — российский кинематограф имеет фильм Сокурова «Телец» (2001), который посвящается последним дням жизни вождя. Образ Ленина в нем – это абсолютно новая трактовка как индивидуальности Ильича, так и его исторического значения. Повторимся, новое кино из ленинской темы может появиться лишь с возникновением ее нового понимания.

В год столетия Октябрьской революции «активация» киноленинианы – закономерна. Так, на экранах появится Е.Миронов в новом кинообразе вождя в фильме «Демон революции».

Следом выходит и еще одна документальная драма «Ленин» с британским исполнителем роли Ильича и ряд проектов телевидения.

Осталось дождаться, каким в них и с какой задачей переосмысления получится образ Ленина и представление всей сделанной им революции 1917-го.

Кто играл Ленина в кино: dubikvit — LiveJournal

В СССР было снято множество фильмов о Ленине. В советское время возможность сыграть Ленина в кино считалась для актёра знаком высокого доверия, оказанного со стороны руководства партии. А вот после перестройки во многих фильмах образ Ленина существенно изменился

Первым исполнителем роли Ленина в Советском кино стал непрофессиональный актёр, рабочий Василий Никандров в фильме С. М. Эйзенштейна «Октябрь», 1927

Максим Штраух создал образ вождя в фильмах «Выборгская сторона», 1938, «Человек с ружьём», 1938, «Яков Свердлов», 1940, «Его зовут Сухэ-Батор», 1942, «Рассказы о Ленине», 1957, «Ленин в Польше», 1966

Борис Щукин сыграл его в фильмах «Ленин в Октябре», 1937, «Ленин в 1918 году», 1939

Константин Мюффке в фильме «Великое зарево», 1938

Николай Колесников в фильме «Свет над Россией», 1947

Владимир Честноков в фильмах «В дни Октября», 1958, «Первороссияне», 1967

Павел Молчанов в фильме «Незабываемый 1919-й», 1952

Михаил Кондратьев в фильмах «Вихри враждебные», 1953, «Они были первыми», 1956, «По путёвке Ленина», 1958, «В едином строю», 1959

Николай Плотников в фильме «Пролог», 1956

Владимир Коровин сыграл молодого Ильича в фильме «Семья Ульяновых», 1957

Борис Смирнов играл Ленина в шести фильмах — «Балтийская слава», 1957, «Коммунист», 1957, «Лично известен», 1957, «Аппассионата», 1963, «Именем революции», 1963, «Кремлёвские куранты», 1967

Глеб Юченков в фильмах «Правда», 1957, «День первый», 1958

Юрий Каюров играл Ленина наверное больше всех — «В начале века», 1961, «Сквозь ледяную мглу», 1965, «Исход», 1967, «Шестое июля», 1968, «Почтовый роман», 1969, «Кремлёвские куранты», 1970, «Угол падения», 1970, «Когда женщина оседлает коня», 1974, «Хождение по мукам», 1974—1977, «Маршал революции», 1978, «Поэма о крыльях», 1979, «Ссыльный № 011», 1979, «Умри на коне», 1979, «Государственная граница. Фильм № 1 „Мы наш, мы новый…“», 1980, «Ленин в Париже», 1980, «В Крыму не всегда лето», 1987

Фильм № 1 „Мы наш, мы новый…“», 1980, «Ленин в Париже», 1980, «В Крыму не всегда лето», 1987

Михаил Кузнецов в фильмах «Синяя тетрадь», 1963, Залп «Авроры», 1965

Дмитрий Масанов в фильме «Пятеро из Ферганы», 1963

Иннокентий Смоктуновский в фильмах «На одной планете», 1965, «Первый посетитель», 1965

Михаил Ульянов в фильмах «Штрихи к портрету В. И. Ленина», 1969, «На пути к Ленину», 1969, «Trotz alledem!», 1972 (ГДР)

Александр Калягин игра вождя на сцене в спектакле «Так победим!»

Родион Нахапетов играл молодого Ленина в фильмах «Сердце матери», 1965, «Верность матери», 1967

Аркадий Трощановский в фильме «Семья Коцюбинских», 1970

Сергей Яковлев в фильме «Красная площадь», 1970

Андрей Мягков играл молодого Ильича в фильме «Надежда», 1973,

а также в него гримировался его герой в комедии Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…», 1992

Кирилл Лавров в фильмах «Доверие», 1975, «20-е декабря», 1981, «Возрождение Польши» / Polonia restituta, ПНР, 1981

Анатолий Устюжанинов в фильме «Красные колокола», 1983

Вадим Романов в фильме «Раскол», 1993

Александр Гудков («Деревня Хлюпово выходит из союза», 1992, «Вперёд за сокровищами гетмана» (Украина), 1993, «Пол ту пол», Англия, 1993, «Пуля в Пекин», 1995, «Веконачалие», 2001, «Жизнь как икона», «Встречи без расставаний» и др

Виктор Сухоруков в фильмах «Комедия строгого режима», 1992, «Все мои Ленины», 1997

Рим Аюпов в фильме «Под знаком Скорпиона», 1995

А ещё попалось вот такое фото

Здесь запечатлены фотопробы на роль Ленина разных актёров

1. Владимир Ленин. 2 Леонид Броневой.3. Олег Табаков. 4. Родион Нахапетов. 5. Николай Губенко. 6. Андрей Мягков. 7. Юрий Каюров. 8. Кирилл Лавров. 9. Борис Галкин. 10. Евгений Шутов. 11. Владимир Трошин.

Владимир Ленин. 2 Леонид Броневой.3. Олег Табаков. 4. Родион Нахапетов. 5. Николай Губенко. 6. Андрей Мягков. 7. Юрий Каюров. 8. Кирилл Лавров. 9. Борис Галкин. 10. Евгений Шутов. 11. Владимир Трошин.

А кто по вашему создал лучший образ Ленина в кино?

Смотрите также:

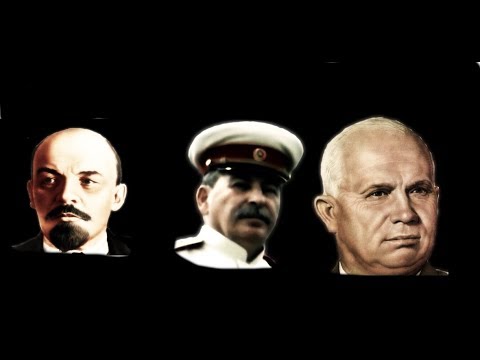

образы Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева в кино.

Одна из самых ответственных актерских ролей — это роль главы государства. Пока мировая общественность теряется в догадках, сыграет ли в кино Леонардо ДиКаприо роль Владимира Путина, мы решили вспомнить актеров, которые в разные годы воплотили на экране образы первых лиц страны.

Александр Потапов в роли Хрущева. Кадр из фильма «Чудо»

Первым исполнителем роли Ленина в кино был непрофессиональный актер — рабочий Василий Никандров. В 1927 году к десятой годовщине революции Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров снимали фильм «Октябрь». Стал вопрос о том, кому же доверить роль Ильича. Жена Ленина Надежда Крупская и его сестра Мария Ульянова почему-то были категорически против того, чтобы в этом образе снимался профессиональный актер. Нужен был человек, внешне похожий на вождя. В это время режиссер Борис Чайковский снимал фильм «В тылу у белых» в Новороссийске, в съемках массовых сцен принимали участие местные рабочие, и один из них поражал внешним сходством с Лениным. Чайковский проявил режиссерскую солидарность и тут же телеграфировал Эйзенштейну. Кандидатура Никандрова устроила всех: и режиссеров, и родственников вождя. И кстати, во время съемок Василия Никандрова практически не гримировали, так он был похож на своего героя. В дальнейшем он снялся еще в двух картинах, сыграв роль Ленина. Это фильмы «Великий путь» и «Москва в Октябре».

Жена Ленина Надежда Крупская и его сестра Мария Ульянова почему-то были категорически против того, чтобы в этом образе снимался профессиональный актер. Нужен был человек, внешне похожий на вождя. В это время режиссер Борис Чайковский снимал фильм «В тылу у белых» в Новороссийске, в съемках массовых сцен принимали участие местные рабочие, и один из них поражал внешним сходством с Лениным. Чайковский проявил режиссерскую солидарность и тут же телеграфировал Эйзенштейну. Кандидатура Никандрова устроила всех: и режиссеров, и родственников вождя. И кстати, во время съемок Василия Никандрова практически не гримировали, так он был похож на своего героя. В дальнейшем он снялся еще в двух картинах, сыграв роль Ленина. Это фильмы «Великий путь» и «Москва в Октябре».

Потом все-таки роль Ленина доверяли профессиональным актерам. Кинолениниана насчитывает множество фильмов, и многие известные актеры принимали участие в создании кинообраза вождя. Некоторые даже по несколько раз. Шесть раз сыграл Ленина актер Максим Штраух. Это фильмы «Выборгская сторона», «Человек с ружьем», «Яков Свердлов», «Его зовут Сухэ-Батор», «Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше». Но больше всего ленинских ролей у Юрия Каюрова, в его фильмографии целых 16 картин, в которых он предстал в образе вождя, среди которых «В начале века», «Шестое июля», «Хождение по мукам», «Ленин в Париже». Играл Ленина и Иннокентий Смоктуновский («На одной планете», «Первый посетитель»), и Михаил Ульянов («Штрихи к портрету В.И. Ленина», «На пути к Ленину»).

Это фильмы «Выборгская сторона», «Человек с ружьем», «Яков Свердлов», «Его зовут Сухэ-Батор», «Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше». Но больше всего ленинских ролей у Юрия Каюрова, в его фильмографии целых 16 картин, в которых он предстал в образе вождя, среди которых «В начале века», «Шестое июля», «Хождение по мукам», «Ленин в Париже». Играл Ленина и Иннокентий Смоктуновский («На одной планете», «Первый посетитель»), и Михаил Ульянов («Штрихи к портрету В.И. Ленина», «На пути к Ленину»).

А вот Андрей Мягков и Виктор Сухоруков сыграли роль вождя даже в комедиях. Мягков в картине «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди» (его герой, главарь русской мафии по кличке Артист, постоянно менял образы, и одним из них как раз и был образ Ленина). А Сухоруков в картине «Комедия строгого режима» по мотивам прозы Сергея Довлатова сыграл роль заключенного, которому в самодеятельной театральной постановке на зоне достается роль Ленина, и он вживается в нее на все сто процентов.

Читайте также:

Образ Сталина в кино тоже воплотила достаточно внушительная плеяда актеров. И среди них есть свои рекордсмены. Актер Андро Кобаладзе сыграл Сталина в 15 фильмах. Чуть отстает от него Михаил Геловани, в его кинокопилке — 13 сталинских ролей («Ленин в 1918 году», «Член правительства», «Клятва», «Падение Берлина», «Вихри враждебные» и др.). Играли Сталина и Сергей Шакуров («Враг народа — Бухарин»), и Евгений Жариков («Троцкий»), и Игорь Кваша («Под знаком Скорпиона», «В круге первом»), и Александр Збруев («Ближний круг»).

Михаил Геловани в роли Сталина

Богдан Ступка в роли Брежнева

Ролан Быков в роли Хрущева

Меньше повезло Никите Хрущеву: снято не так уж много фильмов, где он является одним из героев. В те годы, когда он был лидером Советского государства, таких картин вообще не было, и в основном в кино о нем вспомнили уже после того, как его давно не было в живых. И пожалуй, самым выразительным кино-Хрущевым можно назвать актера Александра Потапова, сыгравшего его в фильме «Чудо» (2009 год) и в сериале «Жуков» (2012 год). Хотя нельзя не вспомнить и Ролана Быкова в роли Хрущева в картине «Серые волки».

Хотя нельзя не вспомнить и Ролана Быкова в роли Хрущева в картине «Серые волки».

А вот Леониду Брежневу довелось увидеть себя в кино. В 1975 году в фильм Юрия Озерова «Солдаты свободы» на роль советского лидера был утвержден актер Евгений Матвеев. Надо сказать, что актер внешне очень подходил на эту роль, было у него сходство с Леонидом Ильичем. Второй раз Брежнева Матвеев сыграл в картине «Клан». Борис Сичкин стал Брежневым в фильме Оливера Стоуна «Никсон», Александр Белявский — в фильме «Серые волки». В сериале «Брежнев» образ героя воплотили два актера: молодого Брежнева сыграл Артур Ваха, а пожилого — Сергей Шакуров. А самый трогательный Брежнев получился у Богдана Ступки в фильме «Заяц над бездной». В этой лирической, вымышленной киноистории Брежнев влюбляется в английскую королеву. Как говорил Богдан Ступка: «Необычный там этот Брежнев, его мечта. У каждого человека есть мечта. Мы знаем Брежнева, как нам его преподносят. И вдруг он поехал в Англию, встретил там королеву. Он же видный мужик был! И она на него глаз положила, а он подумал: «А почему я не могу жениться на королеве?»

|

Многоликий Ленин. Сколько актеров сыграли Ильича и в каких фильмах

Сначала цифра. Роль Владимира Ильича Ленина в кино сыграли 76 советских, российских и зарубежных актеров. Причем картин, где вождь революции был главным персонажем, наберется два десятка. В остальных он появлялся в качестве эпизодического персонажа, но очень важного для развития сюжета и для героев фильмов.

Роль Владимира Ильича Ленина в кино сыграли 76 советских, российских и зарубежных актеров. Причем картин, где вождь революции был главным персонажем, наберется два десятка. В остальных он появлялся в качестве эпизодического персонажа, но очень важного для развития сюжета и для героев фильмов.

Большинство артистов, появившихся на экране в образе Ленина (как, собственно, и сами фильмы), сегодня забыты, да и в 50 — 70-е годы были неизвестны широкой публике. Кто вспомнит и узнает Владимира Честнокова («В дни Октября»), Павла Молчанова («Незабываемый 1919-й»), Николая Колесникова («Свет над Россией»), Владимира Коровина («Семья Ульяновых»), Александра Шейна («Андрейка»), Дмитрия Масанова («Пятеро из Ферганы»), Валерия Головненкова («Первая Бастилия») и других?

С 1924-го по 2011 год роль Ленина сыграли 23 зарубежных актера — в картинах, снятых в Польше, Германии, США, Китае, Дании, Югославии, Англии, Франции, Финляндии, Аргентине, ЮАР, Венгрии. Среди самых известных исполнителей — Бен Кингсли Максимилиан Шелл, Клаус Мария Брандауэр.

Однажды на киностудии «Ленфильм» предложили сыграть Ленина Алексею Баталову. И он отказался: «Никогда в жизни!» От крупных неприятностей его спас писатель Юрий Герман, который выступил на собрании студии: «Товарищи, мне сказали, что какой-то умник предложил роль Ленина долговязому, курносому пацану Алеше Баталову, который не является даже членом партии. Это глупый анекдот или кто-то осмелился сделать пародию на Ильича?»

Устюжанинов в Ленине — это всё

Хорошо известен ульяновцам народный артист РСФСР Анатолий Устюжанинов. Практически вся его творческая деятельность была связана с именем Ленина — на театральной сцене, в литературных концертах, в радиопрограммах. Роль Ленина он сыграл в фильме «Красные колокола».

Вот что рассказывал Устюжанинов в своих воспоминаниях и интервью: «Летом 1980-го я получил предложение с киностудии «Мосфильм». Просили сообщить данные: рост, вес, цвет глаз, волос, прислать фотографии в гриме Ленина и в жизни. Я послал. Потом узнал, что режиссером фильма будет прославленный Сергей Бондарчук, а сценарий написан по повести Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир» — единственной книге, предисловие к которой написал сам Владимир Ильич. Ленин в сцене с Джоном Ридом должен был говорить на чистом английском. Я, в отличие от моего героя, языка не знал. Мне нужно было выучить 70 строчек, которые никак не хотели запоминаться. Преподаватель из МГУ Борис Ноткин записал для меня этот текст на магнитофон на двух скоростях — медленно и в разговорном варианте. Так я и выучил. И вот что в результате. Американский переводчик, посмотрев нашу с Ридом сцену, сказал: «Английский у Ленина — хорошо, а у Рида — так себе». Дело в том, что актер Франко Неро, игравший американского писателя, был итальянец по происхождению».

Потом узнал, что режиссером фильма будет прославленный Сергей Бондарчук, а сценарий написан по повести Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир» — единственной книге, предисловие к которой написал сам Владимир Ильич. Ленин в сцене с Джоном Ридом должен был говорить на чистом английском. Я, в отличие от моего героя, языка не знал. Мне нужно было выучить 70 строчек, которые никак не хотели запоминаться. Преподаватель из МГУ Борис Ноткин записал для меня этот текст на магнитофон на двух скоростях — медленно и в разговорном варианте. Так я и выучил. И вот что в результате. Американский переводчик, посмотрев нашу с Ридом сцену, сказал: «Английский у Ленина — хорошо, а у Рида — так себе». Дело в том, что актер Франко Неро, игравший американского писателя, был итальянец по происхождению».

Сам Сергей Бондарчук сказал в одном из интервью: «Увидел фото и сразу решил: — это он». Фото было крохотным и иллюстрировало колонку, набранную мелким шрифтом в журнале «Театральная жизнь». Анатолию Ивановичу пришлось только брить лысину. Его единственного из актеров снимали вообще без грима. Как-то Бондарчук пригласил актера Павла Кадочникова посмотреть материал. И тот заявил: «До сих пор я считал, что Щукин в Ленине — это все. А тут смотрю: океан людей, взбудораженный революцией, и их ведет (я вижу — ведет!) Ленин. Теперь для меня Устюжанинов в Ленине — это все».

Его единственного из актеров снимали вообще без грима. Как-то Бондарчук пригласил актера Павла Кадочникова посмотреть материал. И тот заявил: «До сих пор я считал, что Щукин в Ленине — это все. А тут смотрю: океан людей, взбудораженный революцией, и их ведет (я вижу — ведет!) Ленин. Теперь для меня Устюжанинов в Ленине — это все».

Премьера фильма состоялась в 1982 году. Актер Юрий Соломин так оценил картину: «Сколько поистине выдающихся артистов в нашей стране! Вот блистательный пример: Сергей Бондарчук пригласил в свой фильм «Красные колокола» знаменитого актера Франко Неро на роль Джона Рида и нестоличного актера Анатолия Устюжанинова, доверив ему… образ В.И. Ленина! И они выступили, что называется, на равных!»

Фильм, кстати, помог улучшить Анатолию Ивановичу жилищные условия. «Я никогда не просил за себя. Уже будучи народным артистом, жил с семьей из шести человек в квартире в 36 квадратных метров, — рассказывал Устюжанинов. — После премьеры «Красных колоколов» в Ульяновске на обеде в «Венце» Сергей Федорович Бондарчук спросил меня, какая у меня квартира, сколько человек в ней живет. Я ответил. И Бондарчук ходатайствовал. Дали большую квартиру».

Я ответил. И Бондарчук ходатайствовал. Дали большую квартиру».

«Правда» для Глеба Юченкова

С 1967-го по 1993 год (до ухода из жизни) служил в Ульяновском драматическом театре народный артист Украинской ССР Глеб Иванович Юченков. И мало кто из зрителей знал, что он дважды сыграл в кино роль Ленина. Тогда он работал в Крымском русском драмтеатре. В 1957 году на Киевской киностудии художественных фильмов имени А.П. Довженко сняли историко-революционный фильм «Правда» — экранизацию одноименной пьесы Александра Корнейчука. Сюжет таков. Февральская революция 1917 года не принесла на фронт долгожданного мира. Некоторые фронтовики отправляются домой, в их числе и Тарас Голота. В родном селе он поднимает односельчан на раздел помещичьей земли. Гетманские власти его арестовали, однако он совершает побег. В дороге он встречает большевика Рыжова и его дочь Наташу, которые едут на Украину по заданию Ленина и помогают Голоте разобраться в ситуации.

Историко-революционный фильм «День первый», снятый на киностудии «Ленфильм» известным режиссером Фридрихом Эрмлером, вышел в 1958 году. Тут сюжет еще любопытнее. В тревожные дни Октября 1917 года приходит в Смольный простой рабочий парень Николай Тимофеев. За ним увязывается беременная жена Катя. Выполняя поручения партии, Тимофеев попадает в самую гущу событий Октябрьской революции, участвует в штурме Зимнего. Но у самых ворот настигла его пуля юнкера. В безутешном горе склонилась над телом мужа Катя. От переживаний у нее начинаются роды. Как писали в журналах, «вскоре на свет появляется новый человек нового мира».

Тут сюжет еще любопытнее. В тревожные дни Октября 1917 года приходит в Смольный простой рабочий парень Николай Тимофеев. За ним увязывается беременная жена Катя. Выполняя поручения партии, Тимофеев попадает в самую гущу событий Октябрьской революции, участвует в штурме Зимнего. Но у самых ворот настигла его пуля юнкера. В безутешном горе склонилась над телом мужа Катя. От переживаний у нее начинаются роды. Как писали в журналах, «вскоре на свет появляется новый человек нового мира».

Как вы понимаете, роль Ленина в этих картинах была эпизодической. А было Глебу Ивановичу в то время 47 лет.

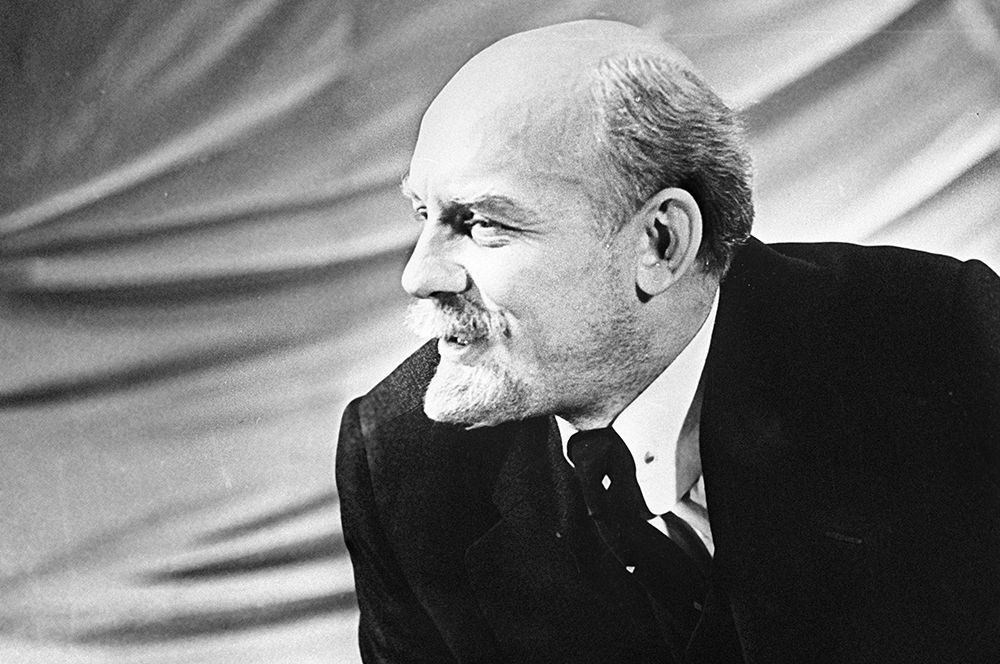

Смех вождя

Нельзя не вспомнить об одном из первых и самых известных актеров, исполнявших роль Ленина, — Борисе Щукине. К 20-летнему юбилею Октября нужно было создать фильм о революции и Ленине. Выполнять госзаказ доверили режиссеру Михаилу Ромму. Щукин поначалу от роли отказывался, тем более что в игровом, звуковом кино вождя еще не играли. Но Щукин в фильме «Ленин в Октябре» (а через два года он сыграет в фильме Рома «Ленин в 1918 году») создал образ, который понравился абсолютно всем: обаятельный, талантливый, приятно картавый, энергичный, подвижный и внимательный Ленин напоминал скорее любимого дедушку, а вовсе не вождя революции.

Михаил Ромм вспоминал: «Мануильский, революционер, близко знавший Ильича, сказал, что у Ленина было множество самого разнообразного смеха: язвительный, добродушный, детский, когда он просто заливался, как ребенок, до слез хохотал… Но Щукин требовал, чтобы Мануильский показал. Тот попробовал показать. Но, вы знаете, прошло много времени, и не так легко смеяться за другого человека. Не получилось, это Мануильский почувствовал и сказал: «Нет я не могу». Тогда Щукин сказал: «Хорошо, я попробую». Он отошел в угол комнаты, встал спиной к нам, постоял минуту; вдруг повернулся резко, решительно. И вы знаете, я увидел совершенно другого человека. В нем изменилось все. И как будто бы плечи стали шире, шея как будто бы стала несколько короче. Изменилось лицо, изменились губы, глаза, а главным образом — весь дух этого человека. Это было совершенно неожиданно. Я увидел другого Щукина».

Фирменный прищур

Рекордсменом по числу ролей Ленина стал народный артист России Юрий Каюров — в 1960 — 1980-х годах он сыграл вождя 18 раз! В том числе в картинах «Ленин в Париже», «Сквозь ледяную мглу», «Шестое июля», «Почтовый роман», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам».

Ленин был самой первой его ролью в кино. На момент дебюта в картине «В начале века» Каюрову уже исполнилось 34 года. На эту роль актера Саратовского театра утвердил знаменитый режиссер, директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Режиссерам особенно нравился фирменный прищур Каюрова, совсем как у настоящего Владимира Ильича. В конце 60-х актер был просто нарасхват: к 100-летию Ленина каждая студия считала своим долгом снять юбилейный фильм. Актер не жаловался, потому что считал, что образ Ленина «бесконечен и неисчерпаем».

На съемках фильма «Шестое июля» с ним произошел забавный случай. Снимали в старом особняке, где размещался детский сад. В перерыве актер в гриме присел на крыльцо отдохнуть, и в это время воспитатель вывел детей на прогулку. Один из них подошел к Каюрову и сказал с удивлением: «Дедушка Ленин, вы же должны там лежать!» (и показал рукой в сторону Красной площади). Актер не растерялся: «Я, малыш, устал лежать. Встал, походил, теперь вот в вашем садике присел отдохнуть».

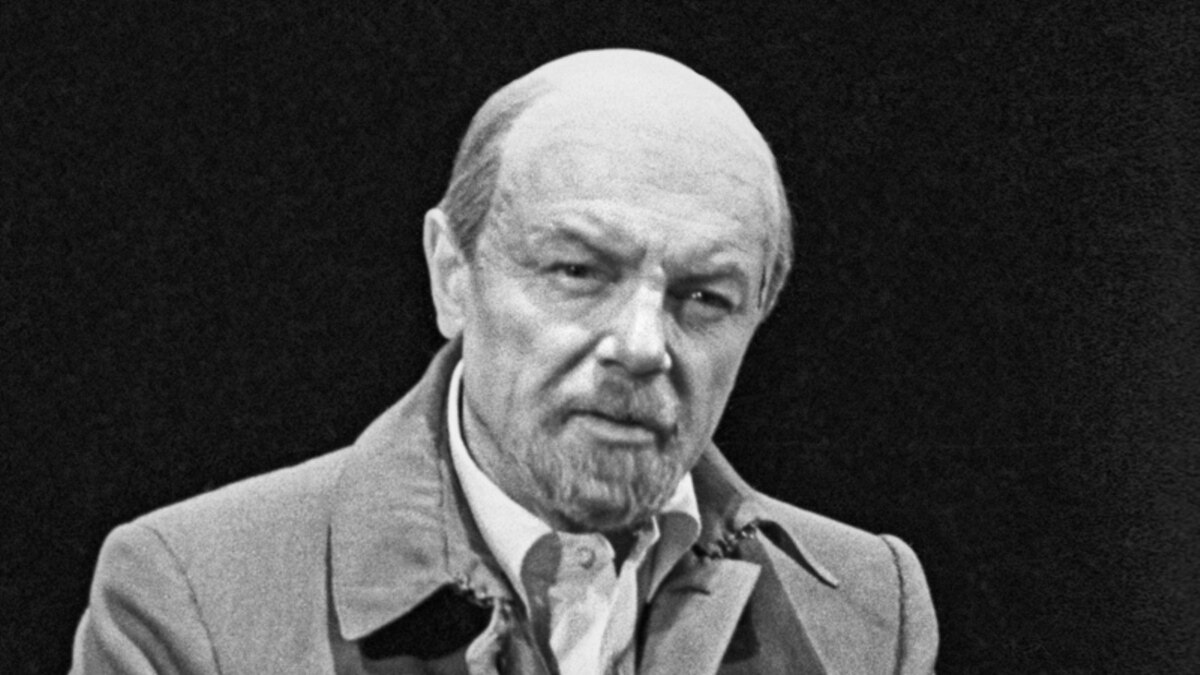

Быть или не быть

Пожалуй, самого необычного Ленина сыграл Иннокентий Смоктуновский («На одной планете», «Первый посетитель») — тот самый Гамлет. Критики писали, что так вождя еще не играл никто — актер создал образ вдумчивого и серьезного политика, без ужимок и нарочитой картавости, с глубокой рефлексией. Но при этом возмущались: «Что это он у вас за барин!». Смоктуновский еще и добавил образу изюминки, сыграв Ленина в очках. Иннокентий Михайлович видел вождя по-своему: «Никакой он был не всезнающий бодрячок, а настоящий русский интеллигент, решавший гамлетовский вопрос: быть советской власти или не быть».

А каким увидели Ленина современные актеры? Например, Евгений Миронов, сыгравший вождя в сериале «Демон революции», сказал: «Мне интересен Владимир Ильич в его человеческих проявлениях. Как проявлял себя в отношениях со своими женщинами».

Вот такое кино…

Анна ГРИГОРЬЕВА

«С Лениным в башке и с наганом в руке».

Ленин в кино

Ленин в кино

Сегодня Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину — 150. Из них 96 он на строгой изоляции в неплохом месте — под кремлевской стеной, в Мавзолее. В этот раз благодарных коммунистов вряд ли пустят к сакральному месту, так что придется им в zoom’е поднимать стопочку за Ильича и его вечную жизнь.

Если Ленин, как уверяет Луначарский, говорил про кино как важнейшее из искусств, то кино в свою очередь тоже расписалось в любви к Ленину, объявив его важнейшим вообще из всего и из всех. Из фильма в фильм кочевал добрый Ильич с фирменным прищуром, вещающий то с броневика, то со сцены, то из кресла свои бессмертные слова. Кинематограф способствовал процветанию дела Ленина куда больше, чем Ленин — процветанию кинематографа. Так что коммунисты перед кинематографом в большом долгу.

76 актеров — советских, российских, зарубежных — удостоились чести сыграть Ленина в самых разных фильмах. Советские фильмы с Лениным объединяло одно несомненное качество: невысокий художественный уровень. Ничего удивительного — образ Ленина в советские времена был жесточайшим образом отцензурирован. Это был скорее памятник, нежели живой образ. Киношный Ленин был мудр, добр, образован, отважен. Ему не были присущи обычные человеческие слабости, и несмотря на брак с Надеждой Константиновной (и даже адюльтер, о чем стало возможно открыто говорить в постсоветские времена), он был явно из рода новейших ангелов и соответственно — беспол.

Советские фильмы с Лениным объединяло одно несомненное качество: невысокий художественный уровень. Ничего удивительного — образ Ленина в советские времена был жесточайшим образом отцензурирован. Это был скорее памятник, нежели живой образ. Киношный Ленин был мудр, добр, образован, отважен. Ему не были присущи обычные человеческие слабости, и несмотря на брак с Надеждой Константиновной (и даже адюльтер, о чем стало возможно открыто говорить в постсоветские времена), он был явно из рода новейших ангелов и соответственно — беспол.

Интересно, что из 76 актеров, сыгравших Ленина, больше трети — 23 человека — зарубежные актеры. Картины, где разворачивал свою бессмертную деятельность Владимир Ильич, снимали в Польше, Германии, США, Китае, Дании, Югославии, Англии, Франции, Финляндии, Аргентине, ЮАР, Венгрии. Из наиболее известных актеров в роли вождя отметились Максимилиан Шелл («Сталин» Ивана Пассера), Клаус Мария Брандауэр («Вера. Надежда. Кровь» Марии Дубровиной), и Бен Кингсли («Ленин. Поезд» Дамиано Дамиани). Последнему предложили роль Ленина вскоре после того, как актер получил «Оскара» за роль Махатмы Ганди, —видимо, решили, что ноша мировых лидеров Кингсли вполне по плечу.

Поезд» Дамиано Дамиани). Последнему предложили роль Ленина вскоре после того, как актер получил «Оскара» за роль Махатмы Ганди, —видимо, решили, что ноша мировых лидеров Кингсли вполне по плечу.

Бен Кингсли © ARTE

Хоть роль Ленина в советские времена считалась судьбоносной, а кандидаты на нее отбирались на самом верху по немыслимо сложным критериям, большинство актеров, сыгравших Ильича, сейчас никто и не вспомнит. Как, впрочем, и фильмов, где они сыграли. Ну кто вспомнит знает Владимира Честнокова («В дни Октября»), Павла Молчанова («Незабываемый 1919-й»), Николая Колесникова («Свет над Россией»), Владимира Коровина («Семья Ульяновых»), Александра Шейна («Андрейка»), Дмитрия Масанова («Пятеро из Ферганы»), Валерия Головненкова («Первая Бастилия») и других?

Самым первым актером, воплотившим на экране образ вождя мирового пролетариата, стал, как ни странно, зарубежный актер в зарубежном же фильме. В 1926 году на экраны выходит фильма немецкого режиссера Макса Нойфельда «Поджигатели Европы». Среди персонажей — Владимир Ленин. В роли Ленина — Эжен Дюмон. Ни самого фильма, ни даже фотографии Дюмона, к сожалению, не сохранилось. Судя по названию, особых симпатий авторы фильма к революционерам не испытывали, а теперь уже не докопаешься. Но хотя бы будем знать, кто положил начало кинолениниане.

В 1926 году на экраны выходит фильма немецкого режиссера Макса Нойфельда «Поджигатели Европы». Среди персонажей — Владимир Ленин. В роли Ленина — Эжен Дюмон. Ни самого фильма, ни даже фотографии Дюмона, к сожалению, не сохранилось. Судя по названию, особых симпатий авторы фильма к революционерам не испытывали, а теперь уже не докопаешься. Но хотя бы будем знать, кто положил начало кинолениниане.

Считается, что первой художественной лентой с Лениным стал «Октябрь» Сергея Эйзенштейна. Это не так, потому что съемки «Октября», намеченного к выходу в прокат 7 ноября 1927 года, затянулись, и картина вышла только в начале 1928 года. А 7 ноября на экранах появился фильм Бориса Барнета «Москва в Октябре» — о боях красных отрядов с юнкерами на улицах белокаменной. Причем в обоих фильмах Ленина играл один и тот же человек — рабочий Василий Никандров, в жизни до оторопи похожий на своего героя. Фильмы снимались одновременно, и Никандров переезжал с одной съемочной площадки на другую, не меняя грима.

Василий Никандров был питерским рабочим с Путиловского завода. Потом переехал в Лысьву, где играл в самодеятельном театре, оттуда — в Пермь, где трудился в местном ЧК. Узнав из газет, что сильно смахивает на Ленина, стал вести себя примерно как двойники вождей у Исторического музея в Москве — одевался как Ленин, щурился как Ленин, руку за жилетку закладывал — тоже как Ленин. Снимался где-то в массовке, там его и увидел помощник режиссера Борис Чайковский и отвез к Эйзенштейну. Создатели «Октября» уже с ног сбились в поисках подходящего актера. При этом Крупская вообще была против, чтобы ее мужа играл профессиональный актер — почему-то это казалось ей кощунством. Увидев Никандрова, все, в том числе Крупская и Мария Ульянова, зааплодировали — это то, что надо. Никандров страшно гордился внешним сходством и любил потешить непросвещенный народ своим внезапным появлением, радуясь изумлению людей.

Только вот играть он не умел. К съемкам Никандрова готовил будущий второй исполнитель роли Ленина Максим Штраух, в то время — ассистент Эйзенштейна. ««Мне очень трудно было готовить Никандрова к съемкам. Уже первые дни работы над фильмом показали, что у Василия по сути нет никакого сценического опыта. Этот темпераментный человек, очень гордившийся своей ленинской внешностью, во время съемок был временами беспомощен», — рассказывал впоследствии Штраух.

««Мне очень трудно было готовить Никандрова к съемкам. Уже первые дни работы над фильмом показали, что у Василия по сути нет никакого сценического опыта. Этот темпераментный человек, очень гордившийся своей ленинской внешностью, во время съемок был временами беспомощен», — рассказывал впоследствии Штраух.

В какой-то момент у Никандрова от гордости за себя слетела крыша. Александр Городницкий, чей отец работал на съемках «Октября», рассказывал в своей книге: «Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в Европейской гостинице. Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался, а кричал: «Кого забираете, гады! Я — Ленин, я вам свободу дал!» В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции —мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом — огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там ему устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции —мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом — огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там ему устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

Ленин в 2020 году AFP — DIMITAR DILKOFF

Очень не понравился Никандров в роли Ленина Владимиру Маяковскому. Посмотрев фильм, он отрезал: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения — и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него». Но судя по всему, создателям фильма и родственникам Ленина и не нужен был на экране живой вождь — к тому времени его образ забронзовел и сам по себе стал памятников.

Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него». Но судя по всему, создателям фильма и родственникам Ленина и не нужен был на экране живой вождь — к тому времени его образ забронзовел и сам по себе стал памятников.

А Никандров после премьер «Октября» и «Москвы в Октябре» получил приглашение в Малый театр, где еще три месяца резвился в образе вождя. Потом он всем надоел, его уволили, он уехал в Ростов-на-Дону, где еще пытался ошарашивать народ портретным сходством, но gloria mundi уже сбежала, и в 1944 году Никандров умер в полной безвестности и забвении.

А на его место заступил Максим Штраух, который наряду с Борисом Щукиным по сей день считаются каноническими исполнителями роли Ленина. Даже те, кто слышал про Штрауха, связывают его имя по большей части с ролью Ленина, а жаль. Не повезло блистательному актеру, игравшему у Мейерхольда в его авангардных спектаклях, снимавшемуся в гротесковых ролях, — образ Ленина поставил крест на нормальной актерской карьере, навсегда оттиснув на судьбе Максима Максимовича печать «Он играл Ленина».

Максим Штраух © DR

На эту роль Штраух попал почти случайно — играть Ленина у Сергея Юткевича в «Человеке с ружьем» должен был Борис Щукин, но он на тот момент снимался в фильме «Ленин в Октябре». Юткевича попросили подождать, заморозив проект. Но режиссер ждать не захотел и предложил роль Ильича изумленному Штрауху. После чего Крупская объявила Штрауха лучшим Лениным. До этого, правда, Штраух уже появлялся в роли Ленина в «Выборгской стороне», но совсем коротко, и даже представить себе не мог, что роль Ленина станет его навязанной судьбой. Потом был Ленин в «Якове Свердлове», «Сухэ-Баторе» и «Рассказах о Ленине». А в «Падении Берлина» и «Сталинградской битве» артист изображал Молотова.

Одновременно с «Человеком с ружьем» Штраух снимался в «Айболите» в главной роли, тоже с наклеенной лысиной и приклеенной бородкой, и этот лысый был куда ярче. Жаль…

Для Бориса Щукина роль Ленина стала звездной и роковой. В 1937 году к 20-летию революции должен был появиться фильм «Ленин в Октябре», который снимал Михаил Ромм. Перед Роммом сразу была поставлена задача: показать Ленина великим вождем, но так, чтобы не затмить другого великого вождя — Сталина. Одновременно в Вахтанговском театре ставили погодинского «Человека с ружьем». Обоих Лениных играл Щукин. От нервного перенапряжения, от недосыпа и переработок, когда после репетиций в театре по ночам шли тяжелейшие съемки, сердце Бориса Васильевича не выдержало — в октябре 1939 года Щукина не стало. Ему было 45.

В 1937 году к 20-летию революции должен был появиться фильм «Ленин в Октябре», который снимал Михаил Ромм. Перед Роммом сразу была поставлена задача: показать Ленина великим вождем, но так, чтобы не затмить другого великого вождя — Сталина. Одновременно в Вахтанговском театре ставили погодинского «Человека с ружьем». Обоих Лениных играл Щукин. От нервного перенапряжения, от недосыпа и переработок, когда после репетиций в театре по ночам шли тяжелейшие съемки, сердце Бориса Васильевича не выдержало — в октябре 1939 года Щукина не стало. Ему было 45.

Михаил Ромм рассказывал, как пришел в ужас, познакомившись со Щукиным, — в нем не было даже отдаленно ничего напоминавшего Ленина. Щукин был довольно высок, полноват, с мягким лицом, без ленинской скуластости. «Ничего не выйдет», — печально думал Ромм. Но все ж позвал человека по фамилии Мануильский, близко знавшего Ленина и обладавшего пародийными способностями, чтобы тот «показал» Щукину Ленина. Щукин больше всего хотел научиться смеяться, как Ленин. Мануильский попытался изобразить ленинский смех, но не получилось. «Я не могу», — признался он. Дальше Ромм описывает дело так:

Мануильский попытался изобразить ленинский смех, но не получилось. «Я не могу», — признался он. Дальше Ромм описывает дело так:

«И вдруг Щукин предложил:

— Давайте я попробую…

Он отошел в угол комнаты, стал к нам спиной, постоял молча, может быть, минуту и вдруг повернулся к нам. Я ахнул: это был совсем другой человек!

Не знаю, что произошло. Щукин вдруг стал худее, крепче, собраннее, что-то неуловимо ленинское появилось в посадке головы, в постановке ног. Изменилось и лицо: другими стали глаза, щеки. Сейчас Щукин был неизмеримо больше похож на Ленина. Быстрой ленинской походкой подошел он к Мануильскому и, протянув вперед руку, сказал:

— Не можете? А я могу!

И засмеялся.

Очевидно, это было очень похоже на Ленина. Что-то дрогнуло в лице у Мануильского: вероятно, он вспомнил Ильича.

Он помолчал, глядя на Щукина, потом сказал:

— Знаете, мне вас нечему учить.

Попрощался и ушел, пожелав нам счастья».

Борис Щукин © DR

Рекордсменом по количеству сыгранных в кино Лениных стал Юрий Каюров — он изобразил Ильича 18 раз. В его личной лениниане — «Ленин в Париже», «Сквозь ледяную мглу», «Шестое июля», «Почтовый роман», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам». Кинокарьера Каюрова началась прямо с роли Ленина — в 1961 актера Саратовского театра приметил Михаил Ромм, обратив внимание на характерный прищур, очень похожий на ленинский, и 34-летний актер оказался в главной роли в фильме «В начале века», где рассказывалось о жизни Владимира Ильича и Надежды Константиновны в ссылке в Шушенском.

В его личной лениниане — «Ленин в Париже», «Сквозь ледяную мглу», «Шестое июля», «Почтовый роман», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам». Кинокарьера Каюрова началась прямо с роли Ленина — в 1961 актера Саратовского театра приметил Михаил Ромм, обратив внимание на характерный прищур, очень похожий на ленинский, и 34-летний актер оказался в главной роли в фильме «В начале века», где рассказывалось о жизни Владимира Ильича и Надежды Константиновны в ссылке в Шушенском.

Но если Юрий Каюров ролью молодого Ленина начал свою кинокарьеру, то по иронии судьбы ролью молодого Ленина закончил свою кинокарьеру его сын Леонид Каюров. Сыграв лидера мирового пролетариата, Леонид оставил мирские заботы и с 1986 году служит дьяконом в одной из московских церквей.

А самым необычным Лениным советского кино стал Иннокентий Смоктуновский, сыгравший в один год эту роль два раза — в фильмах «На одной планете» и «Первый посетитель», оба — 1965 год. Это был совершенно неканонический Ленин — да Смоктуновский и не смог бы сыграть схему. В «Первом посетителе»Ленин еще более или менее смахивает на всех кино-Лениных с дежурными жестами и прищуром, но в картине «На одной планете» это совсем другой человек. Тут мы видим Ленина-интеллектуала, немного сноба, даже барина, задумчивого и главное — явно сомневающегося в правильности выбранного пути. То ли недоглядели, то ли оттепель еще теплилась, но то был несоветский Ленин, непривычный, какой-то диссидентский.

В «Первом посетителе»Ленин еще более или менее смахивает на всех кино-Лениных с дежурными жестами и прищуром, но в картине «На одной планете» это совсем другой человек. Тут мы видим Ленина-интеллектуала, немного сноба, даже барина, задумчивого и главное — явно сомневающегося в правильности выбранного пути. То ли недоглядели, то ли оттепель еще теплилась, но то был несоветский Ленин, непривычный, какой-то диссидентский.

Иннокентий Смоктуновский © DR

Смоктуновский писал потом про своего персонажа: «Никакой он был не всезнающий бодрячок, а настоящий русский интеллигент, решавший гамлетовский вопрос: быть советской власти или не быть».

Два раза довелось сыграть Ильича Андрею Мягкову. Первый раз — в фильме «Надежда» Марка Донского (1973) о детстве и юности Крупской. Мягков ужасно не хотел сниматься в этом фильме, роль вождя его совсем не прельщала, но ему пообещали, что фильм будет совершенно «беспартийным», а он будет изображать исключительно влюбленного парня, но никак не зачинщика революции. А потом, уже в перестройку, Мягков сыграл в фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон бич опять идут дожди» жулика, все время пародирующего мировых лидеров, среди которых был и Ленин. Так Мягков сыграл первую пародию на Ленина.

А потом, уже в перестройку, Мягков сыграл в фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон бич опять идут дожди» жулика, все время пародирующего мировых лидеров, среди которых был и Ленин. Так Мягков сыграл первую пародию на Ленина.

Не единожды играли Ленина в кино Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, Борис Смирнов. Последнего называли «главным Лениным страны» из-за его удивительного внешнего сходства (привет рабочему Никандрову!)

Андрей Мягков © DR

В новейшие времена экранный Ленин утратил «хрестоматийный глянец», пиетет к нему со стороны продолжателей киноленинианы утих. Совсем недавно, к 100-летию революции, сразу два минисериала представили нам новых Лениных. В «Демоне революции» Владимира Хотиненко вождя изображал Евгений Миронов. Получилось живенько, даже с присутствием Инессы Арманд и ревностью Наденьки Крупской, почти по-человечески, но без разрыва шаблона.

Гораздо интереснее вышел Ленин у Евгения Стычкина в сериале «Троцкий» Александра Котта и Николая Статского — демон, одержимый навязчивой идеей единовластия, нервный и агрессивный. Впервые на отечественном экране мы увидели инфернального Ильича, хотя основу такому образу заложил еще Смоктуновский больше пятидесяти лет назад.

Впервые на отечественном экране мы увидели инфернального Ильича, хотя основу такому образу заложил еще Смоктуновский больше пятидесяти лет назад.

Ну и нельзя не вспомнить «Тельца» Александра Сокурова, где в роли Ленина снялся Леонид Мозговой, сыгравший умирающего, ментально деградировавшего бывшего Ильича, точнее — его тело почти без признаков жизни. Еще вчера — могущественный политик, сегодня — загнивающее тело.

Хотелось бы завершить сакраментальным «sic transit gloria mundi», но пока эта Глория лежит в центре страны в собственном Мавзолее, ни о каком ее транзите речи не идет, а угроза красной чумы в России не убавится ни на йоту, и жить нам, как и раньше, по выражению Маяковского, «с Лениным в башке и с наганом в руке».

погрузиться в 1917 не выходя из дома

Поздняя осень, ветер, дождь, слякоть — лучшее время для просмотра кино под уютным пледом и с кружкой ароматного чая в руках.

В преддверии 100-летия революции Город+ подготовил обзор фильмов, чтобы с помощью «важнейшего из искусств» погрузиться в атмосферу 1917 года.

В преддверии 100-летия революции Город+ подготовил обзор фильмов, чтобы с помощью «важнейшего из искусств» погрузиться в атмосферу 1917 года.

«Октябрь», 1927

Пожалуй, самый известный фильм о революции. Он появился так давно и сделан так натурально, что кадры из него часто ошибочно принимаются за документальные.

Созданный к первому «круглому» юбилею революции — 10-летию — фильм получился максимально реалистичным. Во время съёмок режиссёр Сергей Эйзенштейн консультировался с реальными действующими лицами Октябрьского переворота, а некоторые даже сыграли в фильме самих себя (например, Николай Подвойский и Александр Антонов-Овсеенко).

Многие актёры в картине — на самом деле не актёры, а обычные люди. В массовке снимали военных (чем, говорят, были совсем недовольны хранители Эрмитажа), а в главной роли Владимира Ленина снялся простой рабочий Василий Никандров, имевший с вождём портретное сходство. Слабая актёрская игра вызвала критику у современников картины, однако монтаж и режиссёрская работа произвели большое впечатление на зрителей по всему миру.

Режиссёр так масштабно изобразил штурм Зимнего, что во многом превзошёл реальность. Тем не менее, поскольку документальных кадров этого события не сохранилось, именно фильм «Октябрь» стал основой для иллюстраций в учебниках истории на десятилетия вперёд.

«Ленин в Октябре», 1937

Впрочем, «Октябрь» Эйзенштейна — не единственный фильм, смешавшийся в народной памяти с реальностью. Вторая такая картина — «Ленин в Октябре» Михаила Ромма, снятая к 20-летию переворота и ставшая первым звуковым фильмом о Ленине и революции. И хотя Ромм, в отличие от Эйзенштейна, не смог снять штурм Зимнего в естественных декорациях, его «матросы на чугунных воротах дворца» также воспринимаются многими как документальные кадры.

Но главное достоинство этого фильма — образ Ленина в исполнении актёра Бориса Щукина. Именно его рисует воображение, если речь заходит о вожде мирового пролетариата. Именно его картавость, мимику, движения, смех, и даже некоторые «коронные фразы» народная память ассоциирует с реальным историческим персонажем. Так, несмотря на серьёзные разногласия с Каменевым и Зиновьевым, «политическими проститутками» Ленин их, всё-таки, не называл. Эта знаменитая фраза — вымысел создателей киноленты.

Так, несмотря на серьёзные разногласия с Каменевым и Зиновьевым, «политическими проститутками» Ленин их, всё-таки, не называл. Эта знаменитая фраза — вымысел создателей киноленты.

Съёмки фильма проходили в авральном режиме: картину изготовили менее, чем за три месяца. Во многом именно этим объяснялся отказ от «натурных» съёмок: практически вся обстановка для картины создавалась в павильонах «Мосфильма» за счёт реквизита, оставшегося от других фильмов, — например, лестница, по которой бегут восставшие матросы, сохранилась со съёмок картины «Цирк» Григория Александрова.

Не нужно объяснять, почему производство этого фильма в 1937 году курировал лично Сталин, и почему в первоначальном варианте картины его фигуре была придана особая значимость — он появлялся в нескольких ключевых сценах. Однако после развенчания культа личности, в 1956 и 1963 годах, Ромм перемонтировал картину, исключив из неё даже упоминания о Сталине. Именно в этой версии фильм знает большинство наших современников.

«Выборгская сторона», 1938

Картина, в которой, в отличие от большинства фильмов о революции того времени, в центре — не Ленин и не Сталин (хотя, они, конечно, присутствуют), а, по большому счёту, обычные люди. Это третий фильм в трилогии о Максиме (после «Юности Максима» и «Возвращения Максима»), повествующий о жизни в Петрограде после революции. Максим здесь — уже взрослый и назначается комиссаром Государственного банка.

Как вспоминал впоследствии один из режиссёров Григорий Козинцев, создатели картины сознательно отказались от сцены штурма Зимнего. «В большинстве случаев картины о 17-м годе начинались с июльского расстрела или Февральской революции и заканчивались взятием Зимнего дворца, то есть наиболее эмоциональным, наиболее удачным моментом для эмоционально насыщенной картины. Мы попробовали оставить за экраном взятие Зимнего дворца и показать следующий день рождения нового государства. И у нас картина в каком-то отношении сделана нарочито примитивно», — писал Козинцев.

В этом фильме в образе Ленина появился актёр Михаил Штраух. После этого он сыграл вождя ещё по меньшей мере в шести картинах — воплотив его образ чаще других.

«Человек с ружьём», 1938

Тот самый фильм, где блуждающий по Смольному с чайником солдат Иван Щадрин случайно натыкается на Ленина и не узнаёт в нём вождя. «Братцы! Товарищи! Я разговаривал с Лениным!», — восторженно кричит он, когда понимает, с кем беседовал.

«Своеобразие разговора Ленина и Шадрина заключалось в том, что Ленин не давал никаких указаний солдату, он только спрашивал его, причём о вещах, которые ему, Ленину, было чрезвычайно важно узнать: каков немец, пойдёт ли на мировую и как вот он, Иван Шадрин, уставший от войны солдат, возьмет ли в руки винтовку сегодня, сейчас, если помещики и генералы захотят забрать завоевания революции. Разговор, начавшийся мимоходом, случайно, становился чрезвычайно важным для обоих его участников разговором на равных», — писал о фильме советский киновед Юрий Ханютин.

В роли Ленина режиссёр Сергей Юткевич также снял Максима Штрауха — вместо Бориса Щукина, изначально выбранного на эту роль. Здесь образу вождя отводится куда большая роль, чем в «Выборгской стороне», — что, вероятно (вместе с внезапной кончиной Щукина), «закрепило» популярность Штрауха в этом образе.

В оригинальной версии картины Сталин присутствует в кадре практически наравне с Лениным. Однако ленту постигла участь многих фильмов, изображавших Сталина: после 1956 года его образ вырезали, заретушировали или перемонтировали части так, чтобы избежать его появления.

«В дни Октября», 1958

Один из первых фильмов о революции, снятых после развенчания культа личности Сталина. В основе сюжета у режиссёра и сценариста Сергея Васильева — книга американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», считающаяся едва ли не летописью Октябрьского переворота.

В этом фильме, появившемся в период «оттепели», на экране присутствуют образы Каменева, Зиновьева, Троцкого — что в сталинские годы было немыслимо. В картине изображается внутренняя борьба и дискуссии большевиков, причём оппоненты Ленина не выводятся в однозначно негативном свете. На советских экранах впервые показывают горячие споры «отцов» революции, и среди этих «отцов» впервые присутствует забытый и подвергнутый сталинской опале Троцкий: «Моя точка зрения не расходится с точкой зрения Ленина, надо брать власть».

«Я видел рождение нового мира», 1982

Фильм является второй частью дилогии Сергея Бондарчука «Красные колокола», снятой совместно с Мексикой и Италией. В основе этой картины также лежит книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» — которую, кажется, режиссёр постарался перенести на экраны с максимальной точностью.

В картине, длящейся почти 2,5 часа, подробно описываются события, происходившие в Петрограде после возвращения Ленина в Россию и до Октябрьской революции. Как будто подражая Эйзенштейну, Бондарчук скрупулёзно и точно воссоздал почти все исторические сцены: выступление Ленина с броневика, расстрел Июльской демонстрации, то самое заседание большевиков, на котором было принято решение о вооружённом восстании.

Для максимальной реалистичности многие ключевые роли в картине сыграли малоизвестные, почти не снимавшиеся до того актёры. Например, для исполнителя роли Ленина Анатолия Устюжанинова это — третий и последний фильм в карьере.

Текст: Город+

Поделиться в соцсетях

Последние дни Ленина | Фильм

В годы русской революции 1917 года родился богоподобный образ правителя нового государства. В ярких биографиях он изображался невосприимчивым к человеческой боли и слабости. «Ленина убить нельзя! Пока жив пролетариат — жив Ленин!» — заявил один из его агиографов.

Так что узнать 21 января 1924 года о том, что Ленин действительно умер, стало своего рода ударом. Обыденные детали затянувшейся болезни, в результате которой он был парализован и едва мог говорить, были замалчены в официальных переработках его жизни.Вместо этого преданные партии художники и скульпторы десятилетиями трудились над тем, чтобы оставить в умах масс триумфальный здоровый образ революционного лидера.

Теперь, когда советские образы Ленина были опровергнуты, последние мучительные месяцы его жизни возвращены для общественного потребления. Это тема нового фильма Александра Сокурова «Телец», который недавно был показан небольшой московской аудитории в рамках подготовки к своему дебюту в Каннах. Впервые в российском кинематографе отказались от почитания, которого требовали создатели культа личности Ленина.На смену обожаемому уважению приходит суровый реализм — только не социалистическая разновидность. 53-летний Ленин изображен как сломанная фигура, сумасшедшая, бессвязная и неспособная распознать даже явно зловещую фигуру Иосифа Сталина.

В начале фильма инвалид показан обнаженным, наполовину завернутым в простыню. Мы видим, как его уносит в ванну и ухаживает за ним его ужасная, забитая, похожая на ведьму старуха жена, которая позже удаляется в заднюю комнату, чтобы вручную оттереть его седеющее нижнее белье. Мы даже наблюдаем, как ему подрезают ногти на ногах, когда он корчится в постели.

Если бы Сокуров снял этот фильм 15 лет назад, он присоединился бы к еще шести его более ранним работам, навсегда запертым в шкафу цензора. По его словам, он, вероятно, был бы арестован до того, как дело зашло бы дальше сценария. Но культурный климат Москвы изменился настолько сильно, что такая непочтительная работа не вызвала даже возмущения. Критические комментарии сосредоточены исключительно на кинематографических качествах фильма; его политическое содержание игнорировалось как не имеющее отношения к делу.

Это не просто ревизионизм, логичная, предсказуемая противоположность десяткам восхищенных биографий, созданных героями-постановщиками советского кино. Сценарий не ставит целью демонизировать Ленина: Телец — это странно нейтральное изображение неприятного, больного старика, сосредоточенного на его человеческих недостатках и личных разочарованиях. Сокуров не хочет, чтобы фильм воспринимался как корректирующий постскриптум к канону официальных произведений. «Это не политический документальный фильм, я не пытался выразить политическую мысль.«Это фильм о таком человеке, как мы», — говорит он.

Телец — второй фильм из запланированного Сокурова квартета о самых могущественных правителях 20 века. Первый, Молох, был человеческим изображением Гитлера дома с Евой Браун в его последние недели у власти. В обеих работах Сокуров сосредотачивается на сильной неудовлетворенности, испытываемой лидерами, когда они размышляют о том, чего они достигли. «Это люди, чьи жизни не работают. Это были глубоко несчастные человеческие переживания — от детства до последних дней их жизни.Оба пытались изменить мир, насильственно вмешиваясь в жизнь людей. Ни один из них не добился своего, — говорит он. — Мне их очень жаль ».

Гулкие пустые залы имения Горьких образуют печальный фон последних дней жизни Ленина. За каждой дверью парит солдат, наблюдая за ним. Инвалиду сказали, что телефон больше не работает, газеты конфискованы. В мгновение ока Ленин приходит в ужас от величия, которое его окружает. Внезапно его поражают итальянские барочные статуи и рояль бывших жителей, он требует узнает, сколько все это стоит, и начинает ругать жену за ее неуместную расточительность.

«Но это все конфисковано», — объясняет она. Ее муж, чей мозг прогнил от болезней, больше не понимает этой всеми любимой концепции. «Украдено. Все украдено», — переводит она, отправляя его в безумную ярость, которая — согласно недавно рассекреченным документам — была характерной чертой его болезни.

Пленка создала нечеткий эффект расфокусировки, достигаемый с помощью специально разработанных пластиковых и стеклянных фильтров. Сокуров говорит, что это должно было придать фильму ощущение масляной живописи, вдохновленное картинами Веласкеса и Рембрандта.Эффект больше похож на то, как если бы за окружающей обстановкой наблюдали через покрытые катарактой глаза старика.

Несмотря на стремление режиссера вызвать жалость, а не порицание, умирающего Ленина очень жалко. Его сильная жажда насилия пропитывает весь фильм. Проснувшись утром, он просит жену прочитать ему о различных формах наказания, о том, как плоть выпадает из человеческого тела после определенного количества ударов; когда они сидят вместе на пикнике в поле, она утешающим голосом читает ему о смерти и пытках.

Безжалостное изображение болезни делает этот фильм болезненным для просмотра: Ленин не перестает стонать и бормотать себе под нос, волоча свое бесполезное тело, падая в обморок, пытаясь встать, ползая по земле. Только его прекрасно наблюдаемая смерть предлагает зрителям момент передышки: последние пять минут фильма молчат, поскольку Ленин сидит в своем инвалидном кресле в саду, прислушиваясь к шуму коров, птиц и грома, ожидая смерти.

Директивы о кинобизнесе

Ленин: Директивы о кинобизнесе

Директивы о кинобизнесе

Продиктовано: Продиктовано 17 января 1922 г.

Опубликовано:

Впервые опубликовано в 1925 г. в журнале Кинонеделя No.4.

Отпечатано по запискам Горбунова Н.П. (машинописная копия).

Источник:

Ленин

Собрание сочинений , г.

Издатели Прогресс,

1971 г.,

Москва,

Том 42,

страницы 388 b -389 a .

Перевод: Бернард Айзекс

Транскрипция \ Разметка:

Р. Цымбала и Д. Уолтерс

Общественное достояние:

Ленинский Интернет-архив

(2003).

Вы можете свободно копировать, распространять,

отображать и выполнять эту работу; а также сделать производную и

коммерческие работы.Пожалуйста, укажите «Марксистский Интернет.

Архив »в качестве источника.

• ПРОЧТИ МЕНЯ

Наркомат просвещения должен организовать надзор за

все кинопоказы и систематизировать это дело. Все фильмы, показанные в

R.S.F.S.R. должны быть зарегистрированы и пронумерованы в Комиссариате по

Образование. Для каждого показа фильма должна быть установлена определенная пропорция.

программа:

а) развлекательные фильмы, специально предназначенные для рекламы или получения дохода (

конечно, без непристойности и контрреволюции) и

б) в рубрике «Из жизни народов всех

стран »- изображения со специальным пропагандистским посланием, например:

Колониальная политика Великобритании в Индии, работа Лиги Наций,

голодающие берлинцы и т. д.и др. Помимо фильмов, фотографии, представляющие агитационный интерес.

должны быть показаны с соответствующими субтитрами. Частные кинотеатры должны

приносить государству достаточный доход в виде ренты,

правообладателям увеличивать количество фильмов и показывать новые

подлежат цензуре Комиссариатом просвещения и при условии надлежащего

сохраняется пропорция между развлекательными фильмами и выходящими пропагандистскими фильмами.

в рубрике фильмов «Из жизни народов всех»

стран », чтобы у кинематографистов был стимул для

создание новых картинок.Им должна быть предоставлена широкая инициатива в рамках этих

пределы. Снимки пропагандистского и просветительского характера должны проверяться старыми

Марксистам и писателям, чтобы избежать повторения многих печальных случаев, когда

пропаганда

с нами побеждено собственное предназначение. Особое внимание следует уделить

организация кинопоказов в деревнях и на Востоке, где они находятся

новинки и где наша пропаганда, следовательно, будет тем более

эффективный. [1]

Банкноты

[1]

Управляющий отдел C.ПК. направил этот документ в

Комиссариата просвещения 27 января 1922 г.

сопроводительное письмо: «Посылаю Вам для руководства указ Владимира Ильича.

директивы по кинобизнесу ». Комиссариат просвещения был

поручил:

«1) На основании этих директив составить программу действий и

немедленно направить его в Управляющий отдел C.P.C. для отчета

Владимиру Ильичу.

2) Подать в Управляющий отдел C.P.C. в течение одного месяца

сообщить о том, что фактически было сделано в соответствии с этими директивами и

какие результаты были достигнуты.3) Немедленно сообщить, какие функции были сохранены за

Комиссариат просвещения после обнародования последнего решения

Совет Труда и Обороны по кинобизнесу и кто непосредственно

отвечает за выполнение этих функций »(Центральный партийный архив,

Институт марксизма-ленинизма ЦК. КПСС).

В разговоре с А. В. Луначарским в феврале 1922 г. Ленин «однажды

более подчеркнул необходимость установления определенной пропорции между

развлекательные и научные фильмы ».Владимир Ильич, Луначарский

пишет в своих воспоминаниях, говорит, что производство новых фильмов проникнуто

с коммунистическими идеями и отражением советских реалий надо начинать с

кинохроника

поскольку, по его мнению, время для производства таких

фильмы. «Если у вас хорошая кинохроника, серьезные и поучительные картинки, то это

не имеет значения, если вы покажете какой-нибудь бесполезный фильм с более

или менее обычный тип для привлечения публики. Цензура, конечно, будет

нужный.Контрреволюционные и аморальные фильмы должны быть запрещены ». К этому

Ленин добавил: «Когда вы встанете на ноги, то при правильном обращении с

бизнес, и получить определенные ссуды для продолжения, в зависимости от общих

улучшение положения страны, вам придется расширять производство,

и особенно продвигать полезные фильмы среди масс в

города, и тем более в сельской местности …. Вы должны всегда помнить, что

из всех искусств самое важное для нас — кино »( Советское

Кино No.1-2, 1933, с. 10).

Три песни Ленина (1934) — кинотеатр Университета Индианы

Ленин, лежащий в гробу: Три песни Ленина (1934)

Человек с кинокамерой (1929) — самый известный фильм Дзиги Вертова. Киношколы преподают его как классический образец монтажа, городского кино и раннего документального кино. Его показывают репертуарные кинотеатры, и его легко можно найти на DVD или в Интернете. Однако « Человек с кинокамерой» не всегда пользовался самым высоким рейтингом в фильмографии Вертова.При его жизни « Три песни Ленина» (1934) был его самым популярным и получившим признание фильмом.

Три песни Ленина — документальный фильм без повествования, посвященный Владимиру Ильичу Ленину, основателю Советского государства, умершему 10 годами ранее в 1924 году. Он следует трехсторонней структуре, основанной на народных песнях, написанных для Ленина. Первая часть посвящена советскому «освобождению» мусульманских женщин в Узбекистане. Вторая часть восхваляет Ленина, включая кадры его похорон, его публичные выступления и даже единственный существующий звуковой отрывок из одного из его выступлений.Наконец, часть третья расширяет свои рамки, чтобы оценить широту достижений советского общества.

К сожалению, версия, доступная нам сегодня, представляет собой посмертную переработку, завершенную в 1970 году, которая в основном служила для исключения Сталина из фильма. По словам российского ученого Джона Маккея, обзоры и статьи из выпуска 1934 года « Три песни Ленина » убедительно свидетельствуют о том, что Сталин занимал видное место в оригинальной театральной версии (ныне утерянной), и он называет версию 1970 года «десталинизацией». .В версии 1970 года Сталин появляется только в нескольких кадрах.

Тем не менее, хотя версия, которая у нас есть, не является первоначальным замыслом Вертова, мы все же можем найти в ней эстетическую точку зрения Вертова. В частности, он продолжает его коллажную манеру структурирования его фильмов, предпочитая организовывать кадры вокруг ассоциативных тем, а не повествовательной дуги. Эта склонность очевидна в « Человек с киноаппаратом », но также прослеживается в его кинохронике «Кино-Правда». По сути, Вертов характеризует свою кинокарьеру как продолжение эксперимента в области киноправды.В 1934 году он пишет: «Творческий путь от Kinonedelia (1918 и 1919) до Три песни Ленина был долгим и сложным, включавшим более 150 экспериментов по съемке и организации кинохроники».

В пределах Три песни Ленина средняя часть похорон Ленина выделяется своим противопоставлением. Он скользит взад и вперед во времени: архивные кадры тела Ленина, выставленные в Москве, кадры усадьбы в Горках, где он умер, архивные кадры поезда, везшего его тело из Горок в Москву, кадры траура россиян (которые появляются должны быть как архивные кадры, так и кадры, снятые специально для фильма), архивные кадры живого Ленина, выступающего или общающегося с коллегами, и архивные кадры войны, призванные вызвать революцию.

Снимок Ленина, улыбающегося в окружении детей, особенно эффективен, но поистине выдающийся момент — это когда мы слышим Ленин, говорящий на звуковой дорожке. «Стоять твердо! Встаньте вместе! » он говорит.

Вертов утверждал в эссе 1934 года «Без слов», что международная публика поняла Три песни Ленина , даже без перевода интертитров или заключительных интервью. Он чувствовал, что фильм сильнее всего говорит через образы, а не через слова. Он писал: «Дело в том, что экспозиция Трех песен развивается не через канал слов, а через другие каналы, через взаимодействие звука и изображения…» Другими словами, Три песни Ленина говорят громче всех через его монтаж.

Часы Человек с кинокамерой и Три песни Ленина в рамках серии «Дзига Вертов. Глаз кино и ухо»:

- Человек с кинокамерой в сопровождении живого фортепиано, пятница, 6 апреля, 19:00, IU Cinema

- Энтузиазм (Симфония Донбасса) , суббота, 7 апреля, 15:00, IU Cinema

- Три песни Ленина , среда, 11 апреля, 19:30, зал для просмотра архива движущихся изображений И.Ю. в библиотеке Уэллса (бесплатно, но требуется предварительный заказ — нажмите здесь, чтобы сделать заказ)

Лаура Айвинс любит покадровую анимацию, домашнее кино, несовершенные фильмы, походы на природу и стихи Стивена Крейна.Она имеет докторскую степень в Университете Индианы и степень магистра иностранных дел Бостонского университета. Она не только смотрит и пишет о фильмах, но и снимает их.

Связанные

Революция в кино: историческая неточность и пропаганда в немую эпоху советского кино | Джеймс Никелс

Все три фильма оказали необратимое воздействие как на современное, так и на современное общество, и в их изображении и использовании исторического события в основе лежат идеологические намерения.В частности, российские фильмы — это не обязательно то, что фильм рассказывает обществу о прошлом, а настоящее.

Эйзенштейн в Potemkin и October стал пионером новой кинематографической методологии, многие считают это «золотым веком кино», главным образом благодаря его революционной форме монтажа, которая станет центральной в пропагандистских фильмах следующего столетия. Эйзенштейн изобрел «интеллектуальный монтаж монтажа», новую форму, которая отошла от типичных последовательностей последовательностей, вместо этого собирая по кусочкам множество разных снимков обширных и не связанных между собой объектов, таких как , октябрь, .Эйзенштейн сравнивает религиозных божеств, таких как Иисус, ацтекский бог и Будда, с религиозными иконами царицы, чтобы показать, что все религии, по сути, бесполезны. светское общество может быть поистине пролетарским.

Эйзенштейн использовал свои авангардные приемы, чтобы, по сути, отодвинуть фильм от предыдущих мелодраматических эпосов и ввести ультрасоциальный реализм, и, следовательно, ввести прямое окно между прошлым и настоящим.

Одна из самых известных сцен в фильме « Потемкин » — это марш царских солдат по тому, что одесский студент Фельдманн описывает как «огромную и красивую лестницу». На самом деле эти шаги можно было бы пройти всего за минуту, но целых семь минут в фильме сосредоточено на монотонном марше царских солдат. Это механизм нарастания напряжения, ведущий к кульминации резни, когда они достигают дна. Это влияние можно увидеть в видео Pink Floyd на их песню ‘Waiting for the Worm’ из концептуального альбома The Wall , в котором бесконечно марширующие молотки напоминают нарастание напряжения в автократическом государстве, в то время как главный герой, Pink, ожидает суда. на пике альбома.

Эйзенштейн не только продвигал хорошие визуальные эффекты, но и подчеркивал важность сопоставления в «выразительном эффекте кино». В этом Эйзенштейн исследует фильм не только как визуальную среду, но и как слуховую последовательность. Он использует звуки для достижения хорошего эффекта с ударами большого барабана, когда солдаты маршируют, при этом все остальные звуки затухают, все эти аспекты создают то, что он придумал, «вертикальный монтаж». Эти фильмы изначально задумывались государством как пропагандистские фильмы, но канон признанного шедевра выходит за рамки международных границ и напрямую повлиял на общество и культуру Pink Floyd, которые представили альбом на Берлинской стене, символе репрессий Роджер. Уотерс издевается, а Эйзенштейн строит.

Марш Молотов, Стена и Одесская лестница, Потемкин | Джеймс Никелс / Архив

Исторический фильм не может быть оценен как успешный или неудачный по точности и достоверности истории, изображенной в нем, а также по тому, согласуется ли изображенная история с множеством различных мнений. Обдумывать это — значит анахронично сравнивать эти визуальные истории с теоретической историей. Но, с другой стороны, это не просто «выдумки», которые «строят чисто воображаемое видение.

Визуальная история и исторический фильм могут развиться в новый тип методологии исторических источников, которые могут быть интерпретированы обществом и могут стать полезными источниками для академической работы историка. Что касается русской революции, фильмы Potemkin , October и Last Command не обязательно являются точными репрезентациями прошлого, это фильмы, которые сформировали восприятие этого прошлого современным обществом, благодаря как революционной технике создания фильмов, так и их эволюционный метод пропаганды.

Когда-то насмехались над современным советским обществом, теперь оно высмеивает и современное западное общество.

MoMA представляет: Alex Ross о трех песнях Ленина

Виртуальный кинотеатр доступен только членам MoMA. Не участник? Присоединяйтесь сегодня и начните стримить.

Алекс Росс, давний музыкальный критик из Нью-Йорка, и финалист Пулитцеровской премии, представляет « Три песни Ленина » (1934/38) Дзиги Вертова в ознаменование публикации его откровенно новой книги Вагнеризм: Искусство и политика в тени Музыка (Фаррар, Штраус и Жиру, 2020).Росс пересматривает мифическое влияние немецкого композитора Рихарда Вагнера на европейскую и американскую культуру в конце 19-го и 20-го веков. Посвящая главу безудержному использованию музыки Вагнера, или вагнеровской музыки, на протяжении всей истории кинематографа («от Рождения нации до Апокалипсис сегодня »), Росс отмечает, что «в саундтреке к опере Вертова Три песни о. Ленина , мы слышим прерывистый барабанный бой и скользящие вверх фигуры, которые вводят похоронную музыку Зигфрида, которая действительно звучала у мемориала Ленина….С переходом от трагического минора к героическому мажору в музыке мы видим обнадеживающие знаки: «Революция продолжается» и «Ленин — наше бессмертие».

«Один из величайших и красивейших фильмов, которые я когда-либо видел» (Х. Г. Уэллс). В 1938 году Дзига Вертов получил указание отредактировать свой самый знаменитый фильм, снятый им в 1934–1935 годах, в немой и звуковой версиях, и удалить все упоминания о «врагах народа», которые к тому времени стали жертвами Сталинские чистки. Эта звуковая версия содержит изображения самого Сталина, которые были удалены из еще одной редакции в 1970 году, в период антисталинского ревизионизма.Фильм состоит из трех частей и прославляет жизнь и наследие Ленина через фольклорные песни, сказки и мифологии. «В этом фильме, — пишет Александр Дерябин, — Ленин — это будущий Адам Вертова, а спиральный монтаж — это его геном, открытый Вертовым раньше, чем генетики. Вертов пытался сделать то, что Интернационал обещал на словах, а то, что большевики не смогли сделать на практике: построить Новый Свет на обломках Старого … Власть позаботилась о том, чтобы у Вертова больше никогда не было шанса снять мессианское кино. нравится.Предоставлено Austrian Filmmuseum, Вена.

Организатор Джошуа Сигел, куратор отдела кино. Спасибо австрийскому музею кино в Вене.

Образ Ленина — Журнал № 120 Сентябрь 2021 г.

Время берущих закончилось; парады Мощи Создателей;

T упало; Μ занимает сцену.

Это первосвященники LIGHTLAND,

и «Трудящиеся мира» — их знамя. — Велимир Хлебников, «Lightland» (пер.Пауль Шмидт)

1. Ленин как Творец

Еще со времен европейского романтизма мы знали, что судить о произведении искусства следует по его собственным законам. Это ограничение устанавливает родство между художником и законодателем, между созданием искусства и законотворчеством. Действительно, нет принципиальной разницы между созданием государства и созданием произведения искусства. В обоих случаях речь идет о создании формы и размещении другой внутри формы — гражданина в государстве, читателя в романе, зрителя на выставке, зрителя в пьесе.Разница в том, что граждане наказываются, если они нарушают законы государства, в котором они проживают. Напротив, читатели и зрители бесплатны. Обычно они подчиняются законам произведений искусства по собственному желанию и якобы могут в любой момент уйти от власти, закрыв книгу и покинув выставку. Эти сходства и различия между государством и произведениями искусства определили европейское политическое и культурное воображение девятнадцатого и двадцатого веков.

Прежде всего, эта связь объясняет увлечение искусства революционерами и законодателями — разрушителями и создателями государств и их законов.Некоторые писатели и художники, несомненно, завидовали этим людям. Однако фигуры революционера и государственного деятеля редко пересекались. Большинство революционеров, возглавивших Французскую революцию, станут ее жертвами. Государственным деятелем был Наполеон, который одновременно завершил революцию и похоронил ее. Исключением из этого правила был Ленин, который был одним из лидеров русской революции и в то же время основателем Советского государства. Эта двойная роль обеспечила постоянное признание Ленина на протяжении советского периода российской истории.Более того, его признание постоянно росло. При советской власти история играла роль стирания памяти, а не ее сохранения; при Сталине была стерта память почти целого поколения революционеров — кроме Ленина. Затем, при Хрущеве, была стерта официальная память о Сталине и его товарищах, и самого Хрущева позже постигла та же участь. Только Ленина не затронул этот непрерывный процесс стирания памяти. К концу советского периода одно его имя означало историческую преемственность, поэтому почти все, что можно было «окрестить» именем человека, было названо его именем.Следовательно, имя Ленина было стерто только тогда, когда советская система рухнула, и страна вернулась к капитализму.