«Между первой и второй». Новая волна коронавируса накрывает Европу — Общество — Новости Санкт-Петербурга

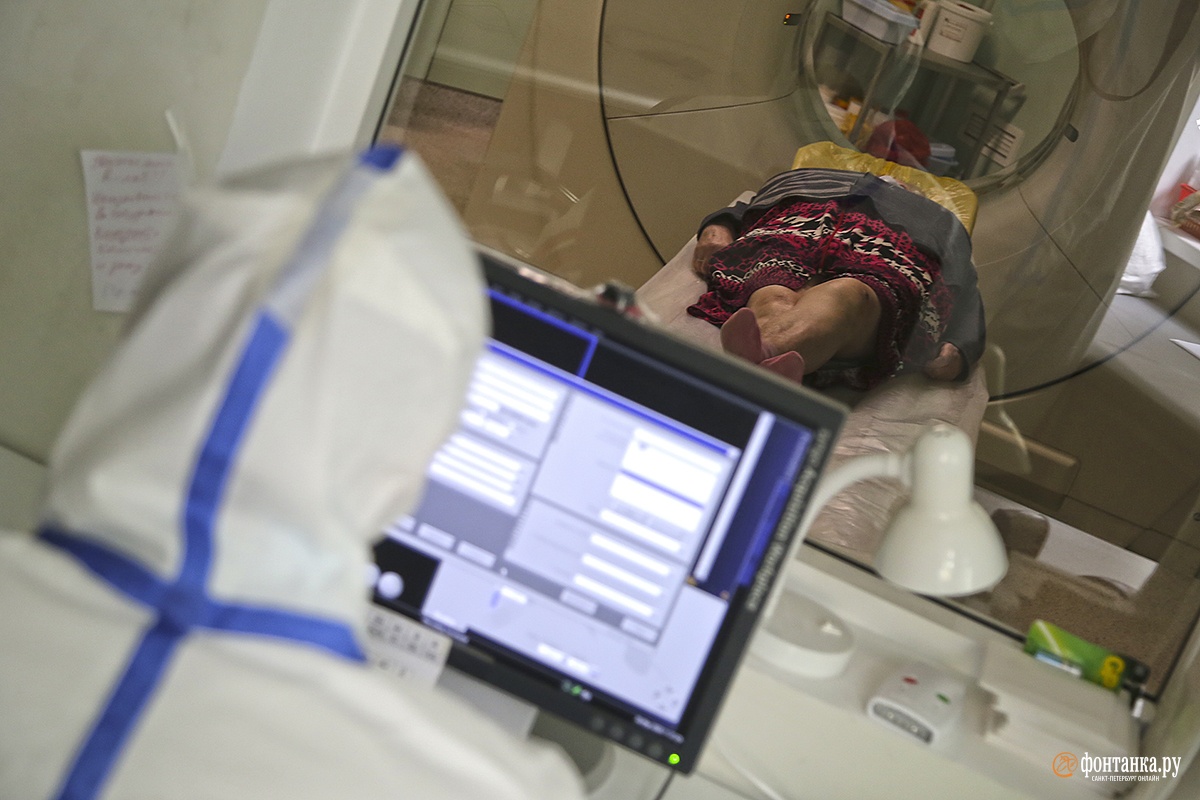

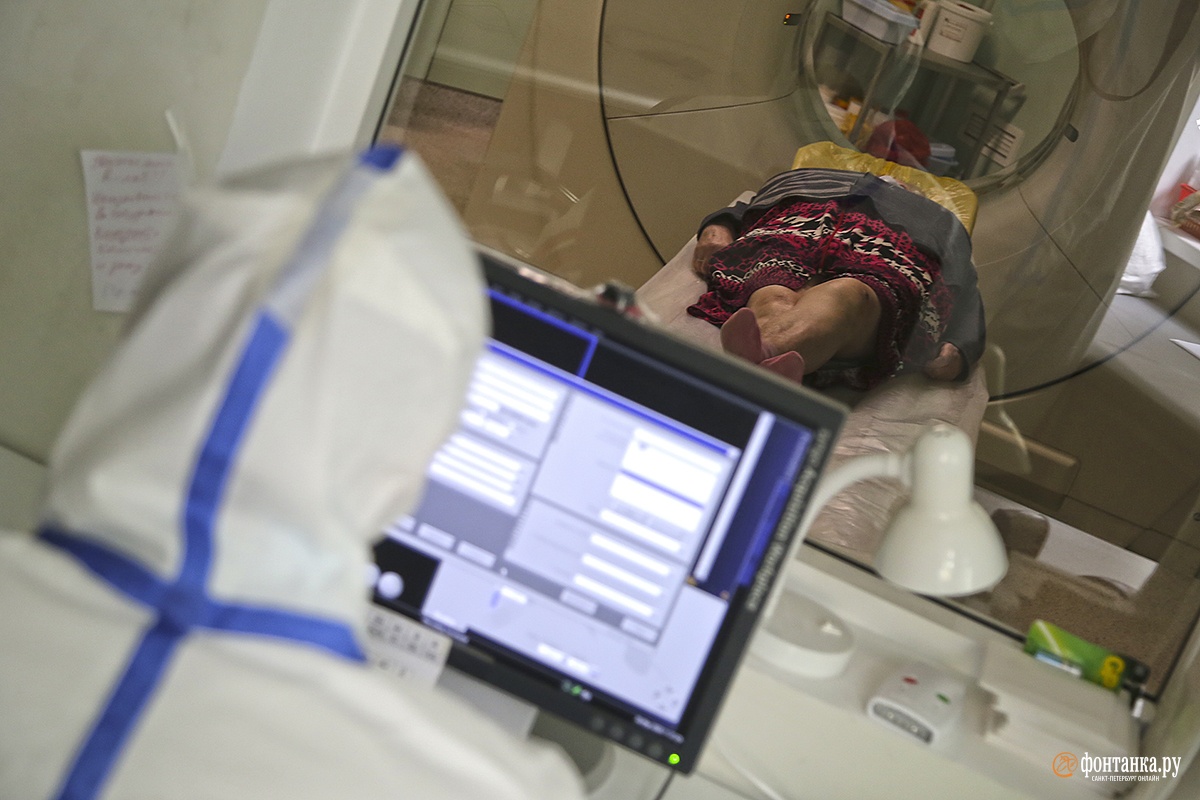

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Шансы россиян съездить в отпуск в Европу в 2020 году за прошедшую неделю резко понизились. Как следует из статистики Университета Хопкинса, пандемия начала резко набирать обороты в ряде стран ЕС. Власти готовят больничные койки и возвращают ограничения, но рассчитывают, что «вторая волна» будет слабее первой и без локдауна удастся обойтись. Соседние государства начинают принимать превентивные меры.

Ежедневное число новых случаев заболеваний COVID-19 в Германии начало вновь расти с середины июля и к концу августа вернулось к апрельским показателям. Новый пик пришелся на 17 августа — 1693 случая. 20 августа вирус был обнаружен у 1586 человек. Местные инфекционисты связывают это с возвращением домой отпускников. Кроме того, по их мнению, немцы расслабились и не соблюдают рекомендации санитарных служб — ходят на вечеринки и встречаются с родственниками. Правда, эксперты предложили иное объяснение: число выявленных случаев растет из-за обязательного тестирования на COVID-19 для всех, кто побывал за границей.

Власти считают, что держат ситуацию под контролем. Новых ограничений не вводится, но и дополнительных смягчений больше не предвидится, заявила федеральный канцлер Ангела Меркель. По словам главы союза врачей Marburger Bund Зузанне Йоны, вторая волна будет значительно меньше по масштабу, чем та, которая началась в марте — апреле. Все медицинские учреждения готовы к наплыву больных COVID-19, считают немецкие медики.

Менее «здоровой» выглядит ситуация во Франции. Устойчивая тенденция к росту наметилась в конце июля. По данным Университета Хопкинса, новый пик пришелся на 14 августа (5569 случаев), в следующие дни ежедневный прирост держался на уровне 3,5 тысячи. Для сравнения: столько же было в конце апреля — начале мая.

Но даже в случае ухудшения ситуации власти Франции не станут повторно вводить общенациональный карантин, заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Останавливать страну мы не можем, ведь сопутствующий карантину урон весьма велик. Человеческое общество не может достигать нулевого уровня рисков. И реагировать на нынешнюю тревожность нужно, не скатываясь к доктрине нулевого риска», — отметил он в интервью журналу Paris Match.

По словам Макрона, всеобщие меры обходятся слишком дорого для экономики, поэтому Париж будет отвечать на новые вспышки COVID-19 локальными ограничениями — от обязательного ношения масок до точечного возвращения карантина. Кроме того, с 1 сентября французы должны будут носить маски не только в транспорте и закрытых общественных местах, но и в офисах.

Резкая вспышка COVID-19 случилась в Испании: 17 августа было зафиксировано 16 269 новых случаев — столько не было даже на пике пандемии в марте — апреле. После скачка цифры немного откатились — до 7039 на 20 августа. Примерно столько же человек в день заболевали в апреле. При этом еще в начале июля ежедневное число новых случаев было меньше 1000. Страна держит первое место в Европе и по числу зараженных на душу населения — 136 случаев на 100 000 человек, отмечает Daily Mail.

Поскольку в статистике заразившихся преобладает молодежь, власти объяснили вспышку бурной ночной жизнью. Чтобы остановить распространение инфекции, был введен запрет на работу ночных клубов и дискотек, а рестораны и кафе должны закрываться не позже часа ночи.

Рост заболеваемости происходит и в Италии, хотя на фоне Германии, Франции и Испании ситуация выглядит благополучной — на 20 августа 840 случаев за день. Это намного меньше, чем на пике пандемии, когда заболевали более 6 тысяч человек в день. Но по сравнению с июлем, когда фиксировалось 100–200 случаев в день, цифры выглядят тревожно.

Из-за угрозы новой волны прекращают работу дискотеки, ночные клубы и танцплощадки. Как поясняет Минздрав Италии, запрет вводится по меньшей мере до 7 сентября и коснется мероприятий, проходящих как на пляжах и под открытым небом, так и в закрытых помещениях. Граждан обязали носить медицинские маски с 18.00 вечера до 6.00 утра в любых общественных местах, где есть вероятность скопления людей.

Другие страны усиливают меры, играя на «опережение». К примеру, Чехия снова вводит с 1 сентября обязательное ношение масок в транспорте, кафе, магазинах, театрах (сейчас СИЗ обязательны только в метро, аптеках, больницах). В стране регистрируют с июля 200–300 новых случаев в день.

Призрак «второй волны» замаячил и в странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение, — Великобритании и Турции. В Соединенном королевстве с начала августа идет плавный рост новых случаев и сейчас заболевает 1,5–2 тысячи человек в день. С 15 августа британское правительство вернуло двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из Нидерландов, Франции, Монако и Мальты. Для россиян это правило действовать не прекращало.

В Турции небольшой подъем произошел с начала августа — именно с этой даты в страну смогли приезжать россияне. После этого в течение двух недель заболеваемость держалась на стабильном уровне — около 1200 человек в день. Но в последние дни число новых случаев снова стало расти — 2 августа вирус подтвердился у 1412 человек.

В отличие от Европы, в России в августе число заболевших COVID-19 плавно снижалось. Но в последние два дня наблюдается рост. На 20 августа выявлено 4870 случаев. В Петербурге — 181 новый случай заражения, хотя с начала месяца ежедневное число положительных тестов было около 160. Власти Северной столицы также ждут «вторую волну» и связывают ее приход с возвращением отпускников и началом учебного года. Пока новые ограничения не вводятся, но и оставшиеся запреты не отменяются. В частности, в торговых центрах по-прежнему не могут работать заведения общепита на фуд-кортах, островные павильоны, кинотеатры и развлекательные зоны, нельзя проводить любые культурные и массовые мероприятия в помещениях.

Но даже благополучное преодоление новых вспышек инфекции не гарантия возвращения к прежнему миру открытых границ. По мнению японских ученых, за «второй волной» последует, как минимум, еще одна.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

революция в кино • Расшифровка эпизода • Arzamas

Содержание четвертой лекции из курса «Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо»

Автор Михаил Трофименков

Трудно, а может быть, и невозможно найти сколько-нибудь крупного режиссера в мировом кино за последние полвека, который бы на вопрос о решающих влияниях на его творчество не упомянул бы французскую «новую волну». Любые режиссеры, любых эстетических направлений, самых разных жанровых симпатий неизменно говорят о том, как на них повлияли фильмы Годара, Трюффо, Шаброля, Эрика Ромера или Алена Рене.

На самом деле это странно, потому что «новая волна» была лишь одним из кинематографических движений рубежа 1950–60-х годов, которые обновили язык кинематографа, его структуру и грамматику. Еще до «новой волны» появилось английское кино «рассерженных молодых людей» и экзистенциальная польская школа, в основном сконцентрированная на реалиях войны и оккупации (это произошло в середине 1950-х годов). Одновременно с «новой волной» дебютировало мощнейшее японское молодое кино во главе с Нагисой Осимой, затем последовало американское подпольное кино, школа Пражской весны, шведская «новая волна», молодое немецкое кино…

Но неизменным ориентиром для всех, кто работает в кинематографе в эпоху после «новой волны», остается именно «новая волна». Объясняется это просто и парадоксально: «новой волны» как бы и не было как единого движения. Есть такое французское выражение l’auberge espagnole — «испанская харчевня». В испанской харчевне можно найти блюдо на любой вкус — просто потому, что посетители этой харчевни приносят еду с собой. Вот и «новая волна» объединяет настолько разных режиссеров, что в ней можно найти действительно все что угодно. От вполне классического сентиментального кинематографа Франсуа Трюффо до парадоксального сюрреализма Жака Риветта; от изощренного письма Алена Рене, которое больше всего напоминает современную ему литературную технику «нового романа», до оголтелых экспериментов Годара с грамматикой кинематографа.

Годом рождения «новой волны» условно считается 1959-й, когда прогремели на Каннском фестивале фильмы Алена Рене «Хиросима, моя любовь» и Франсуа Трюффо «400 ударов». В 1960 году последовал фильм Годара «На последнем дыхании», который считается одним из пяти самых революционных фильмов в истории кино, одним из фильмов, которые, наряду с «Броненосцем „Потемкин“» или «Гражданином Кейном», изменили сам язык кинематографа. Но в тот момент выражение «новая волна» по отношению к кинематографу еще не применялось, хотя это словосочетание бытовало в лексиконе французских массмедиа и французской культуры.

Собственно говоря, впервые про «новую волну» заговорила в 1958 году журналистка и писательница, в будущем — министр культуры Франции, блестящая женщина Франсуаза Жиру. Она имела в виду не кинематограф, а общее омоложение, оздоровление самой общественной атмосферы во Франции в связи с падением Четвертой республики и приходом Пятой. Жиру писала о том, что всё во Франции обновляется, как бы раздается голос молодежи, новые веяния появляются в манере поведения, в моде, в музыке — и на эстраде в широком смысле слова.

И только в конце 1962 года журнал Cahiers du cinéma («Кайе дю синема»), который считался, вернее говоря, теперь считается, штабом и цитаделью именно кинематографа «новой волны», применил это выражение — «новая волна» — к кинематографу.

Сейчас для нас «новая волна» ассоциируется с не более чем дюжиной громких имен — от Годара до Жака Деми и Аньес Варда. А тогда Cahiers du cinéma привел колоссальный список режиссеров «новой волны»: в нем было порядка 160 имен, и «новая волна» понималась крайне расширительно. В участников «новой волны» записывали всех режиссеров, которые дебютировали с 1958–1959 годов по 1962-й. Во французском кино никогда не дебютировало столько молодых режиссеров. Возникла мода на молодежь. И рассказывали, что продюсеры спрашивали друг у друга: «У вас нет какого-нибудь молодого человека, который хочет снимать кино?» Типа: «Телефончик не одолжите? Не одолжите мне его?»

Молодость и неопытность стали уже аргументом в пользу того, чтобы человек получил шанс на дебют в режиссуре. В этот момент просто изменились творческие лифты, если можно так сказать по аналогии с социальными лифтами, которые поднимали людей до ранга режиссеров. Если до середины, до конца 1950-х годов во Франции человек, чтобы получить право на первую постановку, должен был подняться по всем ступеням иерархической лестницы киностудий, то есть начинать, грубо говоря, как пятый ассистент помощника третьего оператора, и уже через сколько-то лет, набравшись опыта на практике, испробовав на своей шкуре все кинематографические ремесла, становился режиссером, то в эпоху «новой волны» оказалось, что режиссером можно стать буквально придя с улицы.

Ну, конечно, не совсем с улицы, потому что те, кто входил в самую мощную группу режиссеров «новой волны» — Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Эрик Ромер и Жак Риветт, — хотя кино нигде не учились и на студиях никогда не работали, были профессиональными кинозрителями, то есть они были кинокритиками. И на протяжении шести или семи лет, пока они до перехода к режиссуре высказывались по поводу кино на страницах журнала Cahiers du cinéma, они обретали не рабочий, не пролетарский опыт киностудий, а зрительский опыт. И оказалось, что можно и вот так: смотреть кино, писать о кино, а потом взять и поставить фильм. Это, конечно, была своего рода революция в области кинопроизводства — но все-таки не в области киноязыка.

Режиссеров «новой волны» обычно разделяют на две группы. Мы будем говорить о «новой волне» уже в узком смысле слова, забудем о том, что Cahiers du cinéma относил к числу «нововолновых» режиссеров 160 с лишним человек, включая откровенных ремесленников, которые дебютировали тогда каким-нибудь гангстерским фильмом и потом на протяжении 30–40 лет благополучно гангстерское кино и снимали. Мы будем говорить о двадцати примерно режиссерах, которые остались в истории кино под коллективным псевдонимом «новая волна». Историки кино выделяют две большие группы режиссеров. Одна из них — это режиссеры, которые дебютировали как кинокритики на страницах журнала Cahiers du cinéma, и вторая группа — так называемая «Группа Левого берега»: это Ален Рене, Аньес Варда, Жак Деми — режиссеры, которые уже имели опыт короткометражного и/или документального кино и на рубеже 1950–60-х годов просто сняли свои первые полнометражные игровые фильмы.

Был ли у «новой волны» какой-то манифест, какая-то теоретическая основа? Строго говоря, нет. Первая группа режиссеров «новой волны» — авторы журнала Cahiers du cinéma, это Годар, Трюффо, Шаброль. Их еще называли молодыми янычарами — за ту ярость, с которой они атаковали предшествовавшее французское кино, и еще — «бандой Шерера». Морис Шерер — это настоящее имя великого режиссера, известного под псевдонимом Эрик Ромер; он был самым старшим среди авторов Cahiers du cinéma, охотно одалживал деньги молодым коллегам и поэтому очень ими почитался и считался их «атаманом».

Еще их называли «бандой хичкоко-хоуксианцев», потому что они страстно пропагандировали на страницах журнала творчество Альфреда Хичкока и Говарда Хоукса — режиссеров, которые для тогдашней французской высоколобой публики ассоциировались исключительно с низким коммерческим кино, с развлекухой. Но авторы Cahiers du cinéma как раз доказывали, что Хичкок и Хоукс — это настоящие художники, это авторы. Термин «автор», «режиссер-автор» был очень важен для поколения «новой волны», хотя на самом деле в этом термине изначально не было ничего мистического и поэтического. Под режиссером-автором подразумевался просто режиссер, который снимает фильмы по собственным сценариям, что тогда во французском кинопроизводстве не было принято. Сейчас это стало вообще рутиной, но тогда режиссер-автор — это человек, который полностью отвечает за свой фильм, он пишет сценарий, он его же экранизирует. И уже потом понятие «режиссер-автор» наполнилось неким возвышенным, поэтическим смыслом: автор — это почти что поэт, автор — это режиссер, который пренебрегает жанрами, который работает вне жанров или на стыке жанров.

Так вот, банду Шерера, молодых янычар, хичкоко-хоуксианцев можно еще назвать «птенцами гнезда Андре Базена», поскольку Cahiers du cinéma был детищем великого — даже не киноведа, не кинокритика, не историка кино, — великого философа кино и вообще великого философа Андре Базена. Он рано умер, в конце 1950-х годов, совсем молодым, в 40 лет, но его действительно как крестного и духовного отца почитали Годар, Шаброль, Трюффо. Для Трюффо он был еще и почти что приемным отцом. Когда молодого хулигана Трюффо призвали в армию, он не хотел ехать на колониальную войну в Алжир. Он дезертировал и обратился к Андре Базену, которого он читал и почитал, не будучи еще знакомым с ним, за помощью — и Базен, в общем, спас его от военной тюрьмы и принял в команду Cahiers du cinéma.

Андре Базен был прежде всего католическим философом. И когда он писал о кино — хотя он блестяще писал о кино и его книга «Что такое кино?» остается, наверное, Библией кинокритики ХХ века, — то говорил прежде всего о метафизике. Кино было для него мистическим инструментом, средством познания высшей истины. Поэтому, в частности, он боготворил Роберто Росселлини, не только отца итальянского неореализма, но и мистика-католика, поэтому он так поощрял интерес своих «птенцов» к Альфреду Хичкоку — поскольку в триллерах Хичкока они все видели мистические притчи о вине и искуплении, о зловещем двойнике, который преследует главного героя.

Но при этом Андре Базен, веря в метафизическую функцию кино, сформулировал чрезвычайно важные вещи — тезис об онтологическом реализме киноискусства, то, что еще называют «теорией мумии», или «комплексом мумии». «Комплекс мумии» — потому что, по Базену, кинематограф как бы мумифицирует реальность. И, по Базену, онтологический реализм кинематографа означал, что экранное изображение, движущаяся картинка — это и есть реальность. Это такая же реальность, как та физическая реальность, что окружает нас. Но это реальность одновременно физическая и метафизическая, и это реальность очень опасная, поскольку она дает широчайшие возможности для манипуляций со зрительским сознанием, для зловредного влияния на зрителей. Поэтому режиссер должен быть предельно честен, должен быть еще вдвойне честнее, чем просто честный человек, когда он снимает кино, потому что с кинореальностью надо обращаться так же бережно, как и с реальной реальностью.

Именно это представление о кинематографе как о второй реальности и представление о том, что кинематограф не делится на игровой и документальный, что кинематограф — это некое единое тело, и представление о том, как скажет позже Годар, что «кино снимает cмерть за работой» (имея в виду, что кино запечатлевает неотвратимый бег времени), — вот все эти представления, впервые сформулированные Андре Базеном, можно считать некоей общей теоретической платформой «новой волны». Потом уже, через несколько лет, в фильме «Маленький солдат» прозвучит знаменитая фраза Жан-Люка Годара, что «кино — это правда 24 раза в секунду». Имеется в виду, что каждый кинокадр — это 1/24 секунды по времени. То есть это представление о кинематографе как о второй реальности и о повышенной ответственности режиссера в его отношении к реальности. В частности, Трюффо говорил: «Как человек я имею право судить, как художник — нет». Вот это можно считать некой общей основой кинематографа «новой волны».

Но было бы ошибкой считать, что именно эта уверенность в онтологическом реализме кинематографа позволила «новой волне» действительно как-то распахнуть ставни, распахнуть двери в достаточно затхлом пространстве, каким являлось французское кино традиционное, или качественное французское кино, или, как его презрительно называли режиссеры «новой волны», «папино кино», — и впустить туда воздух реальности.

Дело в том, что кино ведь, наряду с архитектурой, одно из двух «социальных искусств». Это в той же, если не в большей степени индустрия, производство, технологии, чем искусство. Может быть, кино — это искусство даже в последнюю очередь, и в первую очередь — производство, бизнес, политика, пропаганда и так далее. И какими бы прекрасными желаниями ни руководствовались молодые режиссеры, желающие впустить свежий воздух наконец на экран, они не могли бы этого сделать, если бы к концу 1950-х годов не созрели технологические условия.

Дело в том, что только в конце 1950-х годов появились и вошли в широкий оборот легкие камеры, которыми можно было снимать с плеча, можно было снимать на улицах. До этого просто физически было невозможно снимать на улицах. Только в конце 1950-х годов появилась возможность синхронной записи звука, в том числе на улице, на открытом пространстве. И без этих технологических новшеств «новая волна», конечно, была бы невозможна. Она бы осталась совокупностью благих пожеланий, которые будущие режиссеры высказывали на страницах Cahiers du cinéma, и совокупностью проклятий, которые они адресовали традиционному, старому, «папиному» кино.

Можно считать манифестом «новой волны» такую знаменитую (или пресловутую, если угодно) статью Франсуа Трюффо «Об одной тенденции во французском кинематографе», которую, как гласит легенда, Андре Базен несколько лет не решался опубликовать в силу ее радикализма и, только продержав эту статью два или три года в ящике своего письменного стола, решился ее опубликовать. На самом деле, если перечитать эту статью, ничего революционного в ней нет, она скорее контрреволюционна, потому что Трюффо проклинает современное ему французское кино, вот это «кино французского качества», или «папино кино», за то, что оно непочтительно к государственным институтам, за то, что оно непочтительно к семье, за то, что оно снимает фильмы про адюльтеры, про супружеские измены, что на экране высмеивается школа, высмеивается церковь.

Перечитывая эту статью, можно испытать некоторый шок, потому что для нас задним числом «новая волна» кажется, если говорить в политических координатах, чем-то радикально левым. Понятно, что на это накладывается позднейший опыт, потому что в 1968 году режиссеры «новой волны» будут действительно на парижских баррикадах во время студенческого восстания и Годар станет самым левым среди левых режиссеров, поедет снимать кино в лагеря палестинских беженцев и так далее и тому подобное.

Помимо фракции Шерера, или банды Шерера, которая превозносила Хичкока с Хоуксом, в редакции Cahiers du cinéma была и была так называемая фракция денди-прогрессистов, в которую входили молодые, тоже замечательные, но менее известные режиссеры «новой волны», такие как Дониоль-Валькроз. Они состояли в Коммунистической партии и не на жизнь, а на смерть бились со своими коллегами по журналу, потому что Годар, Трюффо и Шаброль для левой культурной общественности были реакционерами, правыми анархистами, католиками — в общем, такими взбесившимися мелкими буржуа, если использовать ленинскую терминологию. И действительно, если режиссеры «новой волны» в том, что касается их этики, их отношения к социальной реальности, были анархистами, то это действительно был такой правый, если угодно, мелкобуржуазный анархизм.

Кроме желания впустить свежий воздух на экран и веры в онтологический реализм кинематографа, режиссеров «новой волны» объединял культ асоциального действия. Все герои первых, самых лучших, самых громких фильмов «новой волны» — это люди, которые так или иначе, по своей воле или по вине обстоятельств, по вине рока оказываются в противостоянии с обществом. Кино «новой волны» воспевало асоциальное поведение в лучшем смысле слова. Это могло быть бессмысленное воровство и случайное убийство, которое совершал мелкий жулик Мишель Пуакар в дебюте Годара «На последнем дыхании»; или это могло быть нежелание героя другого годаровского фильма, «Маленький солдат», становиться по ту или иную сторону баррикад в атмосфере гражданской войны, которая фактически шла во Франции в начале 1960-х годов: он не хотел быть ни со сторонниками независимости Алжира, ни с фашистскими бандитами из организации OAS OAS (Organisation armée secrète, дословно — «Секретная вооруженная организация») — подпольная террористическая организация, целью которой было сохранение Алжира в составе Франции. Во главе «Секретной армии» стояли офицеры и ультраправые активисты. В 1961–1962 годах OAS организовала ряд крупных терактов и политических убийств, а также несколько покушений на президента де Голля. К 1963 году руководители OAS были арестованы, некоторые из них казнены. и в результате погибал.

Это мог быть стихийный бунт ребенка, которому неуютно в семье и который бежит из семьи, как в первом, прекрасном сентиментальном шедевре Франсуа Трюффо «400 ударов». Это могло быть асоциальное, в общем, поведение золотой молодежи, никого и ничего не уважающей, как в одном из первых фильмов Клода Шаброля «Кузены». Или это мог быть удел человека, который в силу непреодолимого стечения обстоятельств вдруг оказывается в абсолютном одиночестве, без крова над головой, вообще без средств к пропитанию, как в дебютном фильме Эрика Ромера «Знак Льва». То есть это было действительно революционно — с точки зрения драматургии, с точки зрения выбора главного героя.

Впервые в мировом кино появилось движение, которое не просто противопоставляло героя обществу, а не желало примирения героя с обществом. Не желало хеппи-энда. Хеппи-эндов в фильмах «новой волны» не было, во всяком случае в первые годы ее существования. Это было первое кинематографическое направление, которое отменило хеппи-энд. И, наверное, это главное, что объединяло режиссеров «новой волны», поскольку в том, что касается, собственно говоря, грамматики и синтаксиса кинематографа, они были очень разные. Годар действительно поломал все представления о грамматике кино, потому что он не очень хорошо знал, как надо снимать, но он хорошо знал, как не надо снимать, и в своем фильме «На последнем дыхании» нарушил все существовавшие писаные и неписаные законы монтажа, сочинения диалогов, работы с актерами. Или, как Трюффо или Шаброль, режиссеры могли работать в рамках вполне традиционной формы и даже традиционных жанров, это не важно. Главное, что их объединяло, — вызов, брошенный обществу.

Что касается второй группы, которую я упоминал, «Группы Левого берега», то это прежде всего, конечно, Ален Рене, Аньес Варда, муж Аньес Варда Жак Деми, который снимет в 1964 году знаменитый как бы мюзикл «Шербурские зонтики», где впервые в истории мирового кино простые, обычные люди из города Шербура, в общем пролетариат, запоют на экране. Они будут петь самые банальные фразы, но это придаст некую поэзию, некую красоту обыденности. И через этот антиреализм «Группа Левого берега» тоже впускала свежий воздух французской реальности на экран, потому что это была, в принципе, антиреалистическая группа.

Режиссеры «Группы Левого берега» дебютировали в документальном кино, то есть они должны были быть гораздо более трепетными по отношению к реальности, чем Годар и компания. Но тем не менее, когда они перешли к игровому кино, к фикшену, то оказались самыми большими формалистами во французском кино. Скажем, Ален Рене свои первые фильмы — «Хиросима, моя любовь», «Мюриэль, или Время возвращения» и тем паче «В прошлом году в Мариенбаде», поставленный по сценарию лидера «нового романа» Алена Роб-Грийе, — строил словно писатель-модернист, который пишет текст на бумаге, свободно тасуя время и пространство. И одновременно с этим изысканным формализмом, который привнесли в общее движение «новой волны» Ален Рене и его соратники по «Группе Левого берега», в отличие от режиссеров группы Cahiers du cinéma, они были очень ангажированы политически.

С самого начала они обратились к самым жестоким и актуальным политическим проблемам, которые волновали не только французов, но и все человечество. Ален Рене вызвал скандал фильмом «Хиросима, моя любовь», когда совместил в пространстве одного рассказа, одного дискурса две трагедии Второй мировой войны. Одну трагедию колоссальную, глобальную, массовую — атомную бомбардировку Хиросимы, и частную, почти непристойную трагедию французской девушки, которая во время войны полюбила немецкого солдата, а потом этого солдата убили, а девушку после освобождения обрили наголо, объявили немецкой подстилкой и всячески над ней издевались.

Это была колоссальная травма французского сознания, во Франции предпочитали не говорить о таких вещах, предпочитали не говорить об очень жестоких, зачастую кровавых чистках, которые последовали в 1944–1945 годах за освобождением Франции от нацистской оккупации. Но вот Ален Рене посмел уравнять индивидуальную трагедию и трагедию целого народа, трагедию французской девушки и трагедию японского народа. И потом до начала 1970-х годов он становился все более и более ангажированным политически.

Ангажирована политически была и Аньес Варда, которая сняла замечательный фильм «Клео от 5 до 7» — в общем, казалось бы, ничего особенного, бытовая драма. Героиня, певица по имени Клео, ждет результатов медицинских анализов, через два часа должна их получить и узнать, больна она раком или нет, и эти два часа она бродит по Парижу. Но вот ее болезнь становится — Аньес Варда говорит это открытым текстом — метафорой болезни всего французского общества. И метафорой той кровавой войны в Алжире, которую в этот момент вела Франция. А после этого Аньес Варда поедет на Кубу снимать кубинскую революцию. Невозможно представить, чтобы, скажем, Трюффо, или Шаброль, или Эрик Ромер поехали в это время на Кубу — но тем не менее такая прихоть истории, как бы синхронность дебютов объединяет под общим лейблом «новая волна» такие разные группы, как группа Cahiers du cinéma и «Группа Левого берега».

Конечно, какова бы ни была технологическая революция, случившаяся в конце 1950-х годов, «новой волны» бы не было, если бы не было такой удивительной концентрации действительно злых молодых талантов, недовольных современным им кинематографом и буквально ворвавшихся на экран, ворвавшихся в историю искусства, в историю кино ХХ века. И сколь бы разными ни были они, Годар и Трюффо, Шаброль и Рене, Луи Маль и Аньес Варда, все равно — не надо подвергать ревизии их общность, не надо подвергать сомнению то, что «новая волна» существовала. Потому что именно благодаря тому, что они такие разные, вот эта самая «новая волна», как бы и несуществующая, продолжает оставаться на самом деле самым влиятельным движением в мировом кино за последние полвека.

Таким образом, когда поднялась эта «новая волна» в тихой заводи французского кинематографа — более-менее понятно: когда дебютировали режиссеры «новой волны». Когда же она закончилась? Надо сказать, что, как любое кинематографическое движение, «новую волну» хоронили не раз и не два. Но, наверное, можно сказать, что «новая волна» как некая целостность, пусть даже воображаемая, закончилась ровно тогда, когда в Cahiers du cinéma опубликовали колоссальный список режиссеров «новой волны». Конец «новой волны» можно датировать примерно 1963 годом — когда Годар, самый радикальный среди режиссеров «новой волны», совершает, по мнению соратников, предательский жест: он соглашается поставить фильм с огромным бюджетом на большой студии, поставить фильм на литературной основе (по роману Альберто Моравиа «Презрение») и, что самое главное (позор ему, позор!), поставить фильм с такими коммерческими звездами, как Брижит Бардо и Мишель Пикколи в главных ролях. Годара за это прокляли, сказали, что он убил «новую волну», но тем не менее фильм «Презрение», который был снят вопреки всем писаным и неписаным законам «новой волны», остается в истории кинематографа как величайший фильм о кино, как величайший реквием по старому кино, которое так любили авторы Cahiers du cinéma и которое Годар отпел. И, конечно, честь и хвала Годару за то, что в этом фильме он сделал одним из героев великого Фрица Ланга, перед которым он преклонялся, — одного из величайших немецких и американских режиссеров 1920–50-х годов.

Тогда же, скажем, идеи «новой волны», если они существовали, предал и Клод Шаброль, который стал снимать, говоря открытым текстом, черт знает что: фильмы про спецагентов, «Тигр душится динамитом», «Тигр любит свежее мясо», «Мари Шанталь против Доктора Ха». Но в этом, в общем, тоже не было измены «новой волне» — как не было измены и в решении Годара сотрудничать с большой студией, потому что «новая волна» обожала жанровое кино и, снимая вот эти шпионские фильмы, Шаброль просто реализовал то, о чем он мечтал, когда еще был критиком Cahiers du cinéma.

С одной стороны, можно, конечно, сказать, что «новая волна» кончилась к 1963 году, потому что ее предали Годар, Шаброль, Трюффо, который тоже ушел в студийную систему производства. Но, с другой стороны, одним из принципов «новой волны» по большому счету была беспринципность, изменчивость, протеизм. Они не могли предать собственные принципы, потому что эти принципы они придумывали сами. Они сами решали, каким быть кинематографу и какой быть «новой волне».

Для хронологической простоты, для того, чтобы действительно не уходить слишком далеко в хронологические и терминологические дебри, будем считать, что «новая волна» как целостное движение закончилась к 1963 году. Но очевидно, «новая волна» будет жить до тех пор, пока жив последний режиссер «новой волны». А до сих пор снимает и полон сил Жан-Люк Годар. Ему 87 лет, и недавно, когда у него спросили, видел ли он посвященный ему игровой фильм «Молодой Годар», он ответил, что нет, потому что прошлое его не интересует — его интересует только будущее. И в этом Годар в свои 87 лет верен принципам «новой волны», и «новая волна» умрет только вместе с последним ее режиссером.

Новая волна: 20 течений, изменивших кинематограф

Немецкий экспрессионизм

Кабинет доктора Калигари (1920)

Кабинет доктора Калигари (1920)

Одно из наиболее ранних реформаторских кинотечений сложилось в 20-е годы 20 века, и было распространено в основном среди немецких режиссёров. Атмосфера уныния и тревоги, разлитая в воздухе после поражения в Первой мировой, накладывалась на пережитые солдатами и гражданскими ужасы, оказывая влияние на все сферы искусства, в том числе и на кинематограф. Отсчёт немецкого экспрессионизма принято вести от фильма 1920 года «Кабинет доктора Калигари». Триллер с элементами фильма ужасов впервые продемонстрировал на экране изменённое восприятие мира пошатнувшейся психикой главного героя. Именно с этого фильма кино заявило о себе как о полноценном виде искусства.

Для киноэкспрессионизма были характерны крупные планы и съёмка движущейся камерой, контрастное освещение, сложные гротескные декорации, применение светофильтров, эффекты ускоренного воспроизведения. Всё это должно оказывать гнетущее впечатление на зрителя, демонстрировать сущность человека, таящую в себе неизменное зло.

Экспрессионизм оказал огромное влияние, как на жанровое кино, заложив базис для создания хорроров и нуарных остросюжетных детективов, так и на развитие кинематографа в целом. Несмотря на свою короткую жизнь – улучшение обстоятельств в Германии более не способствовало его популярности – черты новаторского жанра можно проследить и в легендарном «Метрополисе» и даже в кинокартинах Тима Бёртона.

Главные фильмы:

- Кабинет доктора Калигари (1920) реж. Роберт Вине

- Носферату. Симфония ужаса (1922) реж. Фридрих Вильгельм Мурнау

- Голем (1920) реж. Карл Бёзе и Пауль Вегенер

- Кабинет восковых фигур (1924) реж. Пауль Лени

- Усталая смерть (1921) реж. Фриц Ланг

Итальянский неореализм

Похитители велосипедов (1948)

Похитители велосипедов (1948)

Течение неореализма сформировалось в итальянском кинематографе в послевоенное десятилетие. По духу он противостоял засилью американизированной помпезной героистики в духе пеплумов и вестернов (они и победят в итоге, но итальянец Серджо Леоне умудрится при этом снять величайший вестерн всех времён и народов).

Принципами неореализма можно считать отказ от павильонных съёмок и предпочтение натуры, равно как и отказ от искусственного освещения в пользу натурального (эти принципы впоследствии заимствует Ларс фон Триер для своей Догмы 95). Есть мнение, что делалось это не столько из-за концептуальных воззрений режиссёров, сколько из-за низких бюджетов и бедности отрасли; режиссёры были буквально вынуждены искать простейшие решения, не сказывающиеся негативно на конечном результате.

Большее внимание в сюжетах уделяется жизни широких масс: бедняков, рабочих, концентрируясь не на конкретных героях, а на общественной жизни в целом. Как и представители французской новой волны, на которую повлияет неореализм, режиссёры-итальянцы придерживаются очевидно выраженных в их творчестве левых идей, которые после свержения фашистского режима становились всё актуальней и популярней. Подтверждением тому является и небывалый доселе показ итальянского кино в советских кинотеатрах.

Несмотря на то, что исследователи отдают жанру десять лет, многие из критиков говорят, что подлинными фильмами неореализма можно считать лишь семь картин. Так это или нет, но и их достаточно, чтобы оправдать его существование. Один лишь фильм «Похитители велосипедов» неизменно входит в большинство мировых кинотопов и многократно цитировался режиссёрами других волн.

Главные фильмы:

- Рим — открытый город (1945) реж. Роберто Росселлин

- Похитители велосипедов (1948) реж. Витторио де Сика

- Земля дрожит (1948) реж. Лукино Висконти

- Нет мира под оливами (1950) реж. Джузеппе де Сантис

- У стен Малапаги (1949) реж. Рене Клеман

Французская новая волна

На последнем дыхании (1960)

На последнем дыхании (1960)

Это направление сформировалось в конце 50-х – начале 60-х годов молодыми режиссёрами, отвергавшими навязшие на зубах нормы привычного киношного сторителлинга. Несмотря на нестандартный подход создателей фильмов, зритель ответил им взаимностью, проголосовав кошельком, что, в свою очередь, привлекло к молодым дарованиям внимание крупных продюсеров и критики.

Фильмы французской новой волны не имели «обязательных» элементов, включая и отвергая новшества по желанию режиссёров, поэтому не все перечисленные элементы будут типичными для большинства картин. Важная роль отводилась операторской работе; Жан-Люк Годар призвал к жизни полузабытые техники съёмки и монтажа гениального советского оператора и режиссёра Дзиги Вертова: теперь камера могла находиться где угодно и взаимодействовать с героями так, как ей захочется.

Диалоги часто касались вещей максимально обыденных, напоминая будничную болтовню (именно отсюда Тарантино будет черпать вдохновение для своих фирменных диалогов), часто они импровизировались за неимением сценария, как у того же Годара. Режиссёры не боялись порой даже разрушить «четвёртую стену», позволяя героям обращаться непосредственно ко зрителю. Интимная часть жизни героев демонстрировалась всё откровенней, да и сами герои не являлись более эталоном нравственности.

Главное – режиссёр стал принимать участие во всех процессах кинопроизводства, усиливая индивидуальное влияние на конечный продукт и формируя авторский стиль. Французская новая волна оказала огромное влияние на мировой кинематограф, помимо Тарантино повлияв на несколько поколений режиссёров: от Копполлы, до Уэса Андерсона.

Главные фильмы:

- Красавчик Серж (1958) реж. Клод Шаброль

- Хиросима, любовь моя (1959) реж. Ален Рене

- На последнем дыхании (1960) реж. Жан-Люк Годар

- Четыреста ударов (1959) реж. Франсуа Трюффо

- Любовники (1958) реж. Луи Маль

Новый Голливуд

Таксист (1976)

Это течение (называемое также Американской новой волной из-за наследования французским новаторам) сформировалось и существовало десятилетие между концом 60-х и 70-х годов. Уникальность Нового Голливуда заключалась в том, что авторское, независимое кино получало поддержку и финансирование компаний, занимающихся мейнстримом, что позволило родиться многим фильмам, которые до сих пор считаются вершиной американского кинематографа.

Обращение к независимым режиссёрам произошло из-за застоя в кинематографе США, который «устал» снимать бесконечные пеплумы о римской истории и вестерны о американской. Зрителю хотелось большего. И большее пришло, хоть порой умело маскировалось под жанровое кино, как «Пустоши» Пекинпа, «Бонни и Клайд» Пенна или «Ребёнок Розмари» Полански.

Уже исходя из перечисленных лент можно понять, что Новый Голливуд был очень разным. Разным жанрово, разным стилистически, разным настроенчески. Но в данном случае режиссеров объединяло не общее желание, а скорее общее НЕжелание снимать выверенный, обезвоженный и обеззараженный продукт. Бок о бок шли хипповские легенды от Хоппера и Формана, комедии с фигой в кармане от Аллена, мрачные гей-триллеры от Фридкина и даже линчевский сюрреализм.

Всё это изобилие оборвалось с наступлением эры блокбастеров, сформировав, несмотря ни на что, вкусы нескольких поколений зрителей и доказав всему миру, что авторское кино может быть дорогим, умным, изящным и коммерчески успешным.

Главные фильмы:

- Крёстный отец (1972) реж. Фрэнсис Форд Коппола

- Таксист (1976) реж. Мартин Скорсезе

- Апокалипсис сегодня (1979) реж. Фрэнсис Форд Коппола

- Китайский квартал (1974) реж. Роман Полански

- Выпускник (1967) реж. Майкл Николс

Необарокко или Cinema du look

Любовники с Нового моста (1991)

Любовники с Нового моста (1991)

В самом названии этого течения кроется его значение. При грубом переводе оно звучит как «кинематограф внешнего вида», что отражает акцентуации на особенностях визуальной подачи киноматериала. Если в других течениях помимо крупных звёзд было множество «второстепенных» режиссёров, то в Необарокко открыто господствует троица, прозванная критиками ВВС – Жан-Жак Бенекс, Люк Бессон и Лео Каракс. Определение течение получило, когда, отгремев почти десять лет, в конце 80-х стало сходить на нет.

Необарокко является наследником фильмов Скорсезе в визуальном плане, тяготея сюжетно к Годару. Их героями также становятся отверженные вроде бандитов и бездомных, людей не от мира сего, например –творческих личностей. Герои находятся в состоянии неразделённой любви или утраты, сопряжённой с опасностью или тайной. Внешняя сторона фильмов тяготеет к урбанистическим ночным пейзажам. Сумерки, грязный жёлтый свет парижской подземки, неоновый блеск улиц – частые спутники героев ВВС.

Многие из фильмов необарокко стоят на водоразделе между авторским кино и зрительским кино, как бы предвкушая скорое явление постмодернизма от киноискусства. Явление необарокко было ярким (номинации на Оскар, Пальмовую ветвь, Сезар), но скоротечным – все его «идеологи» неожиданном образом «исчезли». Бессон ударился в коммерческое кино и до сих пор трудится на его ниве, Каракс отошёл к сюрреализму, снимая кино всё реже и реже, а Бенекс и вовсе стал продюсером, прекратив режиссёрскую карьеру на пике стремительного взлёта.

Главные фильмы:

- Любовники с Нового моста (1991) реж. Лео Каракс

- Луна в сточной канаве (1983) реж. Жан-Жак Бенекс

- Дива (1981) реж. Жан-Жак Бенекс

- Последняя битва (1983) реж. Люк Бессон

- Подземка (1985) реж. Люк Бессон

Параллельное кино

Песнь дороги (1955)

Песнь дороги (1955)

Это направление возникло в Индии 50-х годов и по традиции называется также индийской новой волной и иногда индийским неореализмом. Как и во всех остальных случаях, появление параллельного кино имело исторические предпосылки, ведь в это время происходило долгожданное освобождение Индии от многовекового колониального английского гнёта, повлекшее за собой, однако, и внутринациональные распри.

Параллельно с косным, но стабильно приносящим акционерам барыши Болливудом в Бенгальской Индии рос и креп местный неореализм. В нём не было злодейских злодеев и интригующих интриг, да и песен с танцами почти что не было. Но, подобно итальянскому «старшему брату», он беспокоился о самых обездоленных и попавших в тяжёлую ситуацию, явно вдохновляясь теми же «Похитителями велосипедов». Параллельное кино проповедовало отказ от эскапического массового кино, отвлекавшего зрителя от его насущных проблем. Но главное, что присутствовало в нём – мораль о противлении злому року. Подобно лидеру нации – Ганди – проповедовавшему сопротивление злу ненасилием, герои сжимаются под ударами судеб, но продолжают идти вперёд, к финалу, каким бы он ни был.

В отличие от большинства остальных волн индийский неореализм не был краткосрочным веянием, именно поэтому название параллельное кино наиболее точно его характеризует. Оно явно выделяется киноведами на протяжении трёх-четырёх десятилетий и, по сути, существует по сей день. При этом, параллельное кино не было доминантным течением, существуя наравне с болливудской масалой.

Главные фильмы:

- Песнь дороги (1955) реж. Сатьяджит Рай

- Два бигха земли (1953) реж. Бигмал Рой

- Суванарекха (1968) реж. Ритвик Гатак

- День свадьбы (1960) реж. Мринал Сен

- Росток (1974) реж. Бенегал Шьям

Иранская новая волна

Крупный план (1990)

Крупный план (1990)

Это течение зародилось в 60-е годы и совпало с наращиванием «мощностей» иранской киноиндустрии – создания полноценной отрасли кино с профессиональными режиссёрами, актёрами, сценаристами. Открывались школы кино, архивы кино, кинофестивали. Несмотря на то, что традиционно заимствовалась американская массовая культура, независимым режиссёрам удалось совершить прорыв на мировой арене. Так фильм «Корова» Д. Мехрджуи привлёк всеобщее внимание на Венецианском фестивале.

Такого уровня свободомыслия не могла вытерпеть случившаяся в 1979 году Исламская революция, остановившая развитие иранского кино почти на 20 лет. Режиссёры уезжали из страны, либо прекращали работать.

Следующая волна нового иранского кинематографа пришлась уже на 1990-2000-е годы и тут же сделала сенсацию на мировых фестивалях. Помимо возвращения к творческой жизни режиссёров прошлого, она дала миру множество новых ярких имён. Несмотря на сохраняющуюся недружелюбность режима, они смогли научиться балансировать между исламскими ценностями и общечеловеческими проблемами, став неким проводником между двумя разными цивилизациями.

Уникальность иранского кино кроется в умелом сочетании национального колорита (но не в форме клюквы, а как живой ткани самосознания) и европейской кинотрадиции. Иран подал миру уникальный пример кинематографа из исламского государства, но говорящий не с позиций религиозной пропаганды, а с позиции человека, для которого описываемая жизнь является обыденной. Именно поэтому ранняя иранская новая волна ориентировалась на простого человека, в котором преломляются все бытовые, религиозные и нравственные идеи, характерные для Ирана той поры. Для новой волны характерно притчевое повествование, отступление сюжетной логики перед случайностью фатума, образ женщины в мужском исламском мире в частности и свободы в мире цензуры вообще, а также визуальная «пластичность».

Главные фильмы:

- Корова (1969) реж. Дариюш Мехрджуи

- Цезарь (1969) реж. А. Кимбаи

- Крупный план (1990) реж. Аббас Киаростами

- Миг невинности (1996) реж. Мохсен Махмальбаф

- Персеполис (2007) реж. Маржан Сатрапи и Венсан Паронно

Догма 95

Последняя песня Мифуне (1999)

Последняя песня Мифуне (1999)

Манифест Ларса фон Триера, положивший начало Догме, был выдуман режиссёром после первого успеха его мини-сериалов «Королевство» и «Королевство II», где Триер нарочито пренебрегал визуальными излишествами в угоду сюжету и раскрытию персонажей.

Манифест, подписанный ведущими датскими режиссёрами, определял Догму как авангардное течение, которое должно быть одновременно оппонентом современного кино и его спасением. Восторгаясь французским кино новой волны, они, тем не менее, отвергали заложенную в нём концепцию авторского кино. Любые технические новшества, по их убеждению, были трюкачеством, которое должно было обмануть зрителя, лишить его того самого кино, которое он жаждет.

Как мы уже говорили, от итальянского неореализма были заимствованы: обязательность съёмок на натуре и полный отказ от декораций; специальное освещение было запрещено. Также запрещено использование чёрно-белой плёнки, фильтров, визуальных эффектов и наложенного саундтрека – музыка должна играть только в кадре или нигде. Съёмка ведётся на ручную камеру и следует за действием, а не наоборот. Действие фильма может происходить только в настоящем и не может относиться к жанровому кино. Актёры не должны симулировать действия – если они занимаются сексом по сюжету, то делают это и на съёмочной площадке. И, наконец, режиссёр не должен числиться в титрах.

Движение просуществовало не долго, но являлось ярким всплеском на фоне мирового кино 90-х годов. Режиссёры вскоре отошли от выдуманной ими концепции, впрочем, формат остаётся востребованным (хотя и не слишком популярным) по сей день.

Главные фильмы:

- Идиоты (1998) реж. Ларс фон Триер

- Торжество (1998) реж. Томас Виттенберг

- Последняя песня Мифуне (1999) реж. Серён Краг-Якобсен

- Король жив (2000) реж. Кристиан Левринг

- Любовники (1999) реж. Жан-Марк Барр

Британская новая волна

В субботу вечером, в воскресенье утром (1960)

В субботу вечером, в воскресенье утром (1960)

Британскую волну предвосхитила и подготовила журнальная критика и, как ни странно, документалистика. Малоизвестные режиссёры, объединившиеся в программу Свободное кино, опирающуюся на соответствующий манифест, так же как и в большинстве подобных течений обращались к проблемам простых людей, но даже когда речь шла о документалистике демонстрировали несвойственный жанру субъективизм. Как и везде волна была реакцией на засилье американизированной продукции и кризиса в отрасли. Помимо документалистов и критики, надёжной опорой новой волны стала литература, а в особенности – драматургия. Движение, названное позже Рассерженными молодыми людьми, заложили литературную основу для нового британского кино.

В отличие от французской или американской волны англичане полностью сфокусировались на изображении пролетариата, который оформился и получил первые «права» и некую материальную обеспеченность. Здесь не было места изображению бандитов или «деревенщин». Для определения этих настроений также выступал термин «драматургия кухонных моек», что подчёркивал простоту и даже некоторую грубость изучаемого общества. Однако классовая борьба здесь была практически не представлена – быт и пороки пролетариев привлекали режиссёров куда больше.

Вскоре британская волна (в отличие от американской, например) растворилась в подражательном по духу студийном кино. К тому же запрос общества на реалистическое кино быстро сошёл на нет – людям хотелось лёгкости. Это не помешало, однако, новой волне оказать большое влияние на британский кинематограф.

Главные фильмы:

- Оглянись во гневе (1959) реж. Тони Ричардсон

- Путь наверх (1959) реж. Джек Клейтон

- В субботу вечером, в воскресенье утром (1960) реж. Алан Силлитоу

- Одиночество бегуна на длинные дистанции (1962) реж. Тони Ричардсон

- Кес (1969) реж. Барри Хайнс

Советская новая волна

Летят журавли (1957)

Летят журавли (1957)

Советскую новую волну, появившуюся в первую очередь под влиянием картин Антониони, Бергмана и Феллини (а не французской Новой волны, вдохновившей Новый Голливуд и другие современные ей течения), принято делить на два направления: поэтико-живописное и поэтико-документальное. Способствовало же появлению этого течения начало «оттепели», временного смягчения контроля государства над творческими сферами. Одного «глотка свободы» было достаточно, чтобы робкие ростки дали крепкие побеги и прекрасные цветы.

Поэтико-живописное направление было сконцентрировано на использовании притчевых сюжетов, символов, аллегорий и визуальных метафор. Киноязык в таком случае становился важен не в меньшей степени, чем сюжет, который подчас и вовсе отодвигался на второй план. Режиссёры могли рассказывать целые истории, даже когда их герои не произносили ни слова. Широко использовались визуальные «рифмы» и «рефрены», которые должны были «зарифмовать» запечатлённую немногословную красоту. Яркими представителями этой волны являются А. Тарковский, С. Параджанов, Т. Абуладзе.

Поэтико-документальное же направление предполагало смешение приёмов свойственных как игровому, так и документальному кино, что приводило зрителя к необычной «смещённой» точке зрения. Создавалось впечатление съёмки «скрытой камерой», что усиливалось обыденностью происходящих на экране событий. Запечатлевая современный быт, режиссёры добивались практически документальной достоверности происходящего. Обычная жизнь обычных людей порождала конфликты и разрешала их.

Особенное внимание уделялось мастерству съёмки и монтажа. С помощью них и решались те проблемы, за которые в поэтико-живописном направлении отвечали визуальные образы. Быстрое переключение между планами, мгновенно реагирующее на настроение героев. Яркое веяние эпохи – внутрикадровый монтаж, когда оператор, не прерывая съёмки и не нуждаясь в склейках, добивался нужной акцентуации используя только возможности камеры: меняя фокус, приближая и удаляя камеру, перемещая её по съёмочной площадке.

Новая советская волна просуществовала почти десятилетие с конца 50-х до конца 60-х годов и дала шанс появиться именам, навсегда вошедшим в историю советского и мирового кинематографа. Начавшись во время «оттепели», волна схлынула с установлением в общественно-политической жизни страны так называемого «застоя».

Главные фильмы:

- «Иваново детство» (1962) реж. Андрей Тарковский

- «Летят журавли» (1957) реж. Михаил Калатозов

- «Я шагаю по Москве» (1963) реж. Георгий Данелия

- «Тени забытых предков» (1964) реж. Сергей Параджанов

- «Застава Ильича» или «Мне двадцать лет» (1959/1965) реж. Марлен Хуциев

Греческая странная волна

Убийство священного оленя (2017)

Убийство священного оленя (2017)

Странная волна не является прямой продолжательницей свершений новой французской волны или других классических течений 50-70-х, но наследует им в плане подхода к процессу создания фильма. Здесь и бунт против не выполняющего свои функции «классического» кинематографа, и бюджетность съёмки (подстёгнутая греческим финансовым кризисом), и поиск новых эстетических форм.

Характерными особенностями странной волны являются абсурдизм (проявляющийся в нарушении причинно-следственных связей, эксцентричности героев, необычности ситуаций, в которые они попадают), распад традиционных связей (происходит критика и переосмысление привычных семейных и социальных связей), перформативность (заключающаяся в специфике актёрской игры и непривычной телесной пластичности героев, которые как будто потеряли управление собственным телом и теперь пытаются вновь обрести контроль над ним) и эстетизация кризисных состояний.

Последнее заслуживает в контексте странной волны особенного упоминания. Многолетний финансовый кризис, сформировавший новое греческое мировосприятие, и является тем раздражителем, реакцией на который стало новое течение. Ощущение перманентного кризиса и сопряжённых с ним тревожных состояний при полном отсутствии уверенности в завтрашнем дне стало базисом абсурдизма, причиной распада устоявшихся связей, обесценивания человеческой жизни, вылившегося в бессильную попытку передать это ощущение при помощи перформативных инструментов. Таким образом, большинство фильмов странной волны в той или иной степени несёт на себе отпечаток сложившейся в стране политической и социально-экономической ситуации.

Удивительно в данном контексте отрицание режиссёрами своей принадлежности к какому-либо единому течению за отсутствием единой философии. Впрочем, это совсем не смущает критиков от кинематографа и зрителей, которые практически единодушно используют полюбившийся термин.

Главные фильмы:

- «Убийство священного оленя» (2017) реж. Йоргос Лантимос

- «Стелла» (2009) реж. Панос Коутрас

- «Родина» (2010) реж. Силлас Цумеркас

- «Мальчик, который ел птичий корм» (2012) реж. Экторас Лигизос

- «Госпожа жестокость» (2013) реж. Александрос Авранос

Новая французская крайность, новый французский экстрим или просто «New French Extremity»

Необратимость (2002)

Необратимость (2002)

Термин этот появился постфактум, его ввёл в оборот Джеймс Квант, обозреватель журнала «Артфорум» с целью привести к общему знаменателю и промаркировать ряд французских кинофильмов выходящих из всяких привычных рамок и объединённых темами жестокости, насилия и секса. Впрочем, жестокостью в наше время удивить довольно трудно, если она конечно не чрезмерна, шокирующа и… экстремальна. Именно такими и являются фильмы-представители этой неординарной волны.

Чаще всего представители крайности тяготеют к жанрам хоррора или триллера, которые позволяют режиссёрам использовать жанровый потенциал на всю и даже чуть больше, хотя изначально к этой волне причислялись даже вполне «безобидные» фильмы артхаусного режиссёра Франсуа Озона, который «пытал» зрителя не натуралистичным изображением смертей, а абсурдной, доходящей до сюрреализма странностью поступков своих героев, как, например, в фильме «Крысятник». Гаспар Ноэ в прославившей его необратимости использует тему сексуального насилия, открывая фильм девятиминутным изнасилованием. Работающие непосредственно в жанре хоррора режиссёры вроде Александра Ажа тяготеют к слэшерной кровавости также приправленной перверсивными наклонностями героев.

По сути картины экстремальной волны не затрагивают единых обязательных тем, не привязаны к неким социальным слоям общества и идеологиям – они демонстрируют человека, попавшего в обстоятельства толкающие его за грань человечности; не только приоткрывают дверцу на тёмную сторону героев, но и заставляют зрителя ступить с ним в порочную вуайеристическую связь…

Главные фильмы:

- Крысятник (1998) реж. Франсуа Озон

- Необратимость (2002) реж. Гаспар Ноэ

- Кровавая жатва (2003) реж. Александр Ажа

- Граница (2007) реж. Ксавье Генс

- Мученицы (2008) реж. Паскаль Ложье

Новая немецкая волна

Молодой Тёрлесс (1966)

Молодой Тёрлесс (1966)

После краха гитлеровской Германии немецкий кинематограф, находившийся «в заложниках» у режима и поставленный ему на службу, штампующий духоподъёмные нацистские агитки, получил возможность наконец вдохнуть полной грудью. Режиссёры, находившиеся в опале или эмиграции, получили возможность снимать снова. Несмотря на новые имена и награды на значительных конкурсах, немецкий кинематограф переживал упадок – прославившиеся актёры и режиссёры уезжали в Америку или, на худой конец, в Италию.

Но, как и во многих подобных случаях, кризис дал возможность раскрыться новым именам и талантам, возглавившим в итоге волну нового немецкого кино. Как и много где, местные режиссёры пытались побороть захлестнувшую кинотеатры голливудщину и сентиментальную пастораль местного кино. Результатом этой борьбы и стал «Манифест возрождения», провозглашённый на одном из фестивалей группой тогда неизвестных никому кинематографистов.

Западногерманские немцы хотели новым кино осудить сложившуюся «отцовскую» систему ценностей, которая была лояльна нацизму и, умертвив миллионы людей, едва не привела к гибели самих немцев. Уважаемый прежде карьеризм стал порицаться, равно как и привычная для патриархального общества роль женщины. К середине 60-х годов течение дало первые всходы, но по-настоящему развернулось на протяжении 70-80-х.

Подобно индийскому параллельному кино, фильмы режиссёров этой волны показывали на больших экранах, несмотря на то что они были не слишком коммерчески успешны. Недополученные барыши компенсировали получаемые со всех уголков мира восторженные отзывы.

Главные фильмы:

- Маленький хаос (1966) реж. Райнер Фассбиндер

- Признаки жизни (1967) реж. Вернер Херцог

- Страх вратаря перед одиннадцатиметровым ударом (1968) реж. Вим Вендерс

- Молодой Тёрлесс (1966) реж. Фолькер Шлендорф

- Прощание с прошлым (1966) реж. Александер Клуге

Гонконгская новая волна

Дикие дни (1990)

Так называемая гонконгская новая волна подобно течению нового Голливуда не придерживалась строгих жанровых рамок и не стремилась «убежать» в сторону кино авторского, не рассчитанного на широкого зрителя. Напротив – фильмы гонконгцев охотно эксплуатировали жанровые сюжеты, подавая их под новым соусом. Среди фильмов этой волны можно встретить и классические драмы, и остросюжетные детективы, и фильмы о боевых искусствах, и криминальное кино. Благодаря подобной гибридности режиссёрам удалось протащить в кинотеатры нечто новое, не похожее на обычное жанровое кино.

Большую роль сыграло и то, что эти режиссёры впервые стали ориентироваться не на внешний рынок: Китай, Тайвань и вообще Юго-восточную Азию, а на внутреннего потребителя. Выбор был принципиально важный, ведь фильмы снимались теперь не на чуждом населению Гонконга мандаринском диалекте, а на родном – кантонском. В классическом жанре фильма о боевых искусствах был сделан у пор не на акробатику и чрезмерный фантастизм, а на реализм, приправленный кровью. При этом сами схватки и перестрелки являлись одновременно и сюжетной составляющей, и метафорой…

Многие критики склонны делить гонконгскую новую волну на две, приблизительно соответствующие 80-м и 90-м годам соответственно, относя к первой таких мэтров как Харк, Там, Хуэй, а ко второй блистающих и поныне Ву и Карвая.

Главные фильмы:

- Бабочки-убийцы (1979) реж. Цуй Харк

- Меч (1980) реж. Патрик Там

- Светлое будущее (1986) реж. Джон Ву

- Дикие дни (1990) реж. Вонг Карвай

- Летний снег (1995) реж. Энн Хуэй

Новое мексиканское кино

Сука любовь (2000)

Сука любовь (2000)

Мексиканский кинематограф долго переживал кризис, связанный с общим упадком государства. Бедность народа, отсутствие финансирования – всё это накладывало ощутимый отпечаток. С 50-х годов до конца 80-х, когда государство наконец взялось за национальный кинематограф – мексиканские полотна зачастую не покидали пределов странны. В первую очередь из-за невозможности заинтересовать даже местного зрителя. С приходом в киноиндустрию Мексики частного бизнеса, заинтересованного в возвращении вложений, ситуация начала понемногу исправляться.

Начало 90-х годов даёт Мексике кинозвёзд Сальму Хайек и Гаэля Гарсия Берналь и, конечно же, режиссёров Альфонсо Куарона, Гильермо Дель Торо и Алехандро Гонсалеса Иньярриту, которые выводят местное кино на совершенно новый для него – мировой уровень. Мексиканские режиссёры регулярно становятся оскаровскими лауреатами, а актёры переманиваются прямиком в Голливуд. Новое мексиканское кино не гнушается жанровости, наравне с грязным реализмом или обращениями к классике создавая фильмы замешанные на традиционном для Латинской Америки магическом реализме, а также легко перемещаясь между фильмами ужасов и криминальным кино.

Главные фильмы:

- Любовь во время истерии (1991) реж. Альфонсо Куарон

- Хронос (1992) реж. Гильермо Дель Торо

- Сука любовь (2000) реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

- Тайна отца Амаро (2002) реж. Карлос Каррера

- Невинные голоса (2004) реж. Луис Мандоки

Японская новая волна

Онибаба (1962)

Онибаба (1962)

После культурной оккупации американцами в первой четверти 20 века, оголтелого национализма 40-х и последующего «усмирения» Советским Союзом и особенно атомной бомбардировкой США культура Японии застыла в некоем безвременьи, откуда её и извлекла новая волна. Кинематографическое течение отвергало консерватизм и традиционализм, концентрируясь на индивидуальном восприятии самых провокационных тем.

Однако, после того как полетели первые ласточки и за ними двинулись последователи киношные боссы перекрыли финансирование новому независимому кино, опасаясь цензурных вмешательств со стороны государства и неокупаемости выпускаемых картин. Однако всё разрешилось вскоре созданием компаний-прокладок, через которые капитал осторожно подпитывал молодые ростки. Для того чтобы привлечь внимание публики, режиссёры решили шокировать её, касаясь табуированных на тот момент тем вроде политики насилия и особенно человеческой сексуальности, проявляющейся в порой в самых отталкивающих формах. Изнасилованная женщина в историческом контексте символизирует собой раздавленную во Второй мировой Японию. Эту волну характеризуют эстетизм творящихся на экране ужасов, поэтизация насилия и зачастую отсутствие прямых ответов на поставленные в фильме вопросы.

Главные фильмы:

- Женщина в песках (1964) реж. Хироси Тэсигахара

- Рождённый убивать (1967) реж. Сэйдзюн Судзуки

- Онибаба (1962) реж. Канэто Синдо

- Старшеклассницы-террористки (1969) реж. Масао Адачи

- Иди, иди, вечная девственница (1969) реж. Коджи Вакаматсу

Новое румынское кино

Истерзанные сердца (2016)

Истерзанные сердца (2016)

После того как предыдущие волны использовали, казалось бы, любые сюжетные эксперименты и новаторские техники съёмки, дополнительно для верности деконструировав получившийся результат, румынские кинематографисты начала 21 века достигли парадоксального успеха, отказавшись от идейной претенциозности и особенных визуальных приёмов. По-честному провинциальное, но при этом искренне и талантливое кино признали критики и жюри ведущих мировых фестивалей.

При этом сами режиссёры румынской волны принадлежат к разным поколениям и работают в разных жанрах: от остросоциальной драмы, до комедии. Экзистенциализм идёт рука об руку с трагикомизмом в духе Кустурицы или даже абсурдом. Как и большинство волн, румынская ориентируется на изображение простого человека. Часто присутствует мотив эмиграции, желание покинуть окружающую разруху (Румыния – одна из самых бедных стран Европы), чтобы оказаться в овеянных мечтаниями США или более благополучных странах ЕС. Сделать это не так-то просто – герои попадают в кафкианский процесс конца и края которому не видно.

На это накладывается крах патриархальной семьи, где прежние ценности перестали играть цементирующую роль. Распад родины и эскапистические амбиции героев, несмотря на иронию (там, где она есть), заставляют зрителя грустить и сопереживать. Несмотря на полное разочарование настоящим, даже в прошлом румынские режиссёры не могут отыскать успокоения, снимая реакционные и вместе с тем ностальгические фильмы о противоречивой эпохе правления Чаушеску.

Главные фильмы:

- Смерть господина Лазареску (2005) реж. Кристи Пую

- 4 месяца, 3 недели, 2 дня (2007) реж. Кристиан Мунджиу

- Хочу свистеть – свищу (2010) реж. Флорин Шербан

- Сокровище (2015) реж. Корнелиу Порумбойю

- Истерзанные сердца (2016) реж. Раду Жуде

Южнокорейская новая волна

Олдбой (2003)

Олдбой (2003)

Южная Корея долго не имела полноценного кинематографа. Во время японской оккупации на него были наложены жанровые ограничения, а после «освобождения» корейцев американцами и вовсе была введена всесильная цензура, просуществовавшая до конца 80-х годов. Более десяти лет понадобилось корейцам, чтобы создать своё кино: нестандартное, запоминающееся, колоритное.

Для южнокорейского кино характерно объединение господствующих во всём азиатском кинематографе идей: китайская любовь к историческому кино, японская крайняя жестокость, паназиатская созерцательность, внимание к природе. И всё это десь гиперболизировано, турбировано, выкручечено на максимум. Лишь герои прячут свою эмоциональность и свои секреты глубоко внутри себя, что лишь накаляет драматизм произведения.

Главные фильмы:

- Остров (2000) реж. Ким Ки Дук

- Олдбой (2003) реж. Пак Чхан Ук

- Оазис (2003) реж. Ли Чхан Дон

- История двух сестёр (2003) реж. Ким Чжи Ун

- Объединённая зона безопасности (2000) реж. Пак Чхан Ук

Новая тайваньская волна

Город скорби (1989)

В Тайване новой волне также помог кризис кинобизнеса в 80-х годах, после которого государство начало понемногу поддерживать новый экспериментальный кинематограф. Это привело к появлению нескольких крупных имён в режиссуре и плеяде фильмов, получивших одобрение как критиков, так и зрителей.

Новое тайваньское кино было лишено чрезмерного драматизма, концентрируясь на отдельном человеке и пытаясь ассоциативно передать его психологическое состояние зрителю, с которым режиссёр как бы вёл прямой диалог. Вдохновлялась эта волна в первую очередь неореализмом. Некоторые делят тайваньскую новую волну на две, как и в случае с гонконгским кино, отмечая приход иностранных, в первую очередь – американских, инвесторов, что неизбежно сделало фильмы второй волны, пришедшейся на 2000-е, более «лёгкими» и приемлемыми для массового зрителя.

Главные фильмы:

- Повесть света и тьмы (1982) реж. Ян Дэчан

- Тайбэйская история (1985) реж. Эдвард Янг

- Город скорби (1989) реж. Хоу Сяосянь

- Толкающие руки (1992) реж. Энг Ли

- Пыль суетной жизни (1986) реж. Хоу Сяосянь

Ноу-вейв или No wave

Более странно, чем в раю (1981)

Более странно, чем в раю (1981)

Эта волна не была исключительно кинематографическим движением, но также музыкальным и художественным, созданным креативной молодёжью нью-йоркского Истсайда. Фильмы, о которых пойдёт речь, были сняты в основном на 8мм и 16мм плёнку в манере новой французской волны. Ноу-вейв открыла таких актёров как Винсент Галло и Стив Бусеми. Полностью независимые режиссёры не ждали приглашений от крупных студий и денежных вливаний, снимая кино за копейки – дебют Джармуша стоил всего 15 тысяч долларов. Впрочем, большинство андеграундных режиссёров обходились лишь наличием ручной камеры, отбрасывая актёрское мастерство вместе с драматургическими ухищрениями. Эта волна почти неизвестна широкому зрителю, её режиссёры в большинстве своём не прославились, но влияние, хоть бы и в лице Джима Джармуша, на американский независимый кинематограф определённо оказали.

- Более странно, чем в раю (1981) реж. Джим Джармуш

- Пассажиры метро (1981) реж. Амос По

- Рома 78 (1978) реж. Джеймс Нэйрс

- Поддельный человек (1980) реж. Ник Зедд

- Красавица становится чудовищем (1978) реж. Вивьен Дик

Подытоживая

Можно заметить, что большинство течений, прозванных «новой волной», в кинематографическом пространстве того или иного государства, чаще всего появлялись после затяжного кризиса отрасли и в пику засилью «голливудщины», на фоне внутри- и внешнеполитических потрясений; черпали вдохновение в жизни простого народа – бедняков или рабочего класса – и исследовали новые, прежде нетронутые территории, будь то визуальные техники или табуированные темы.

Французская новая волна — Википедия с видео // WIKI 2

Французская новая волна (фр. Nouvelle Vague) — направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов. Одним из его главных отличий от преобладавших тогда коммерческих фильмов был отказ от устоявшегося и уже исчерпавшего себя стиля съёмки и от предсказуемости повествования. Представителями новой волны стали, прежде всего, молодые режиссёры, ранее имевшие опыт работы кинокритиками или журналистами. Они были против далёких от реальности коммерческих фильмов и нередко прибегали в кинематографе к экспериментам и радикальным для того времени приёмам.

Термин «Новая волна» впервые появился в эссе журналистки Франсуазы Жиру в 1958 году по отношению к молодёжи, но позже стал обозначать обновление во французском кино.[1]

Энциклопедичный YouTube

1/3

Просмотров:

3 372

4 906

4 433 491

✪ История французского кино от Жан-Люка Годара

✪ Трейлер «Милая Фрэнсис» 2013 дублированный / Фильм Ноа Баумбаха в стиле французской Новой волны

✪ Последний богатырь — Трейлер (2017) | MSOT

Содержание

Развитие

Одни из самых известных основоположников стиля — Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Жак Риветт — работали кинокритиками на созданный Андре Базеном и его соратниками влиятельный французский журнал «Cahiers du cinéma» и восхваляли фильмы таких режиссёров, как Жан Ренуар, Жан Виго, Джон Форд, Альфред Хичкок и Николас Рэй. Посредством критики и интерпретаций пионеры французской новой волны заложили фундамент для концептов, которые позже (в 1970-х) были объединены в кинематографическую теорию под названием «Теория авторского кино». Согласно этой теории, режиссёр должен быть автором фильма и принимать участие во всех этапах производства фильма, чтобы выработать свой собственный стиль. Таким образом, фильмы должны стать более индивидуальными и не подвергаться оценке по отдельности, но в свете всех работ режиссёра в целом.

Началом французской новой волны было, в некоторой степени, упражнение кинокритиков из журнала Cahiers du cinéma в воплощении их философии и теорий в действительность, путём создания собственных фильмов. «Красавчик Серж» Клода Шаброля (1958) считается первым фильмом новой волны. Франсуа Трюффо (с фильмом «Четыреста ударов», 1959) и Жан-Люк Годар (с фильмом «На последнем дыхании», 1960) имели неожиданный большой международный успех как с точки зрения критики, так и финансов. Это обратило внимание мировой общественности на происходящее во французской новой волне и позволило движению бурно развиваться.

Среди прочих режиссёров, работавших в то же время, но не обязательно напрямую связанных с новой волной, были Луи Малль, Ален Рене, Аньес Варда и Жак Деми.

Влияние

Инновации французской новой волны проникли в схожие направления в кинематографах Европы, Японии и США.

В частности, новая волна оказала влияние на следующее поколение независимых американских режиссёров конца 1960-х и начала 1970-х годов (т. н. New Hollywood: Коппола, Де Пальма, Полански, Скорсезе) и позже на некоторых концептуальных режиссёров США, Канады и Европы, среди которых Вим Вендерс, Джим Джармуш, Квентин Тарантино, Камерон Кроу, Франсуа Озон, Уэс Андерсон, Бернардо Бертолуччи и Ксавье Долан.[2] Тарантино посвятил фильм «Бешеные псы» (1992) Годару, а также назвал свою кинокомпанию A Band Apart (игра слов с названием фильма Годара Bande à Part).

Основные фигуры французской новой волны

Принадлежность некоторых нижеперечисленных режиссёров и актёров к новой волне может быть спорна. Их объединяет то, что они работали в одно и то же время, и их работы имеют некоторые общие элементы, схожие кинематографические приёмы, или просто близки по духу.

Режиссёры Cahiers du Cinéma

Группа режиссёров Левого берега

Другие режиссёры, связанные с движением

Другие участники

Актёры и актрисы

Теоретики

Теоретические последователи

Список значимых фильмов

- 1958 — Красавчик Серж (реж. Клод Шаброль)

- 1958 — Любовники (реж. Луи Маль)

- 1959 — Кузены (реж. Клод Шаброль)

- 1959 — Хиросима, любовь моя (реж. Ален Рене)

- 1959 — Четыреста ударов (реж. Франсуа Трюффо)

- 1960 — Маленький солдат (реж. Жан-Люк Годар)

- 1960 — Милашки (реж. Клод Шаброль)

- 1960 — На последнем дыхании (реж. Жан-Люк Годар)

- 1960 — Стреляйте в пианиста (реж. Франсуа Трюффо)

- 1962 — В прошлом году в Мариенбаде (реж. Ален Рене)

- 1962 — Жить своей жизнью (реж. Жан-Люк Годар)

- 1962 — Жюль и Джим (реж. Франсуа Трюффо)

- 1963 — Блуждающий огонёк (реж. Луи Маль)

- 1964 — Нежная кожа (реж. Франсуа Трюффо)

- 1964 — Банда аутсайдеров (реж. Жан-Люк Годар)

- 1965 — Альфавиль (реж. Жан-Люк Годар)

- 1965 — Безумный Пьеро (реж. Жан-Люк Годар)

- 1965 — Мужское — женское (реж. Жан-Люк Годар)

- 1966 — Париж глазами… (реж. Эрик Ромер, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Жан Душе, Жан Руш, Жан-Даниэль Поле)

- 1967 — Далеко от Вьетнама (реж. Йорис Ивенс, Уильям Кляйн, Клод Лелуш, Аньес Варда, Жан-Люк Годар, Крис Маркер, Ален Рене)

См. также

Примечания

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 21 августа 2020 в 17:54.

Французская новая волна — это… Что такое Французская новая волна?

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая волна.

Французская новая волна (фр. Nouvelle Vague) — направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов. Одним из его главных отличий от преобладавших тогда коммерческих фильмов был отказ от устоявшегося и уже исчерпавшего себя стиля съёмки и от предсказуемости повествования. Представителями новой волны стали, прежде всего, молодые режиссёры, ранее имевшие опыт работы кинокритиками или журналистами. Они были против далёких от реальности коммерческих фильмов и нередко прибегали в кинематографе к экспериментам и радикальным для того времени приёмам.

Развитие

Одни из самых известных основоположников стиля — Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Жак Риветт — работали кинокритиками на созданный Андре Базеном и его соратниками влиятельный французский журнал «Cahiers du cinéma» и восхваляли фильмы таких режиссёров, как Жан Ренуар, Жан Виго, Джон Форд, Альфред Хичкок и Николас Рэй. Посредством критики и интерпретаций пионеры французской новой волны заложили фундамент для концептов, которые позже (в 1970-х) были объединены в кинематографическую теорию под названием «Теория авторского кино». Согласно этой теории, режиссёр должен быть автором фильма и принимать участие во всех этапах производства фильма, чтобы выработать свой собственный стиль. Таким образом, фильмы должны стать более индивидуальными, и не подвергаться оценке по отдельности, но в свете всех работ режиссёра в целом.

Началом французской новой волны было, в некоторой степени, упражнение кинокритиков из журнала Cahiers du cinéma в воплощении их философии и теорий в действительность, путём создания собственных фильмов. «Красавчик Серж» Клода Шаброля (1958) считается первым фильмом новой волны. Франсуа Трюффо (с фильмом «Четыреста ударов», 1959) и Жан-Люк Годар (с фильмом «На последнем дыхании», 1960) имели неожиданный большой международный успех как с точки зрения критики, так и финансов. Это обратило внимание мировой общественности на происходящее во французской новой волне и позволило движению бурно развиваться.

Среди прочих режиссёров, работавших в то же время, но не обязательно напрямую связанных с новой волной, были Луи Малль, Ален Рене, Аньес Варда и Жак Деми.

Влияние

Инновации французской новой волны проникли в схожие направления в кинематографах Европы, Японии и США.

В частности, новая волна оказала влияние на следующее поколение независимых американских режиссёров конца 1960-х и начала 1970-х годов (т.н. New Hollywood: Коппола, Де Пальма, Полански, Скорсезе) и позже на некоторых концептуальных режиссёров США, среди которых Квентин Тарантино, Камерон Кроу и Уэс Андерсон. Тарантино посвятил фильм «Бешеные псы» (1992) Годару, а также назвал свою кинокомпанию A Band Apart (игра слов с названием фильма Годара Bande à Part).

Основные фигуры французской новой волны

Принадлежность некоторых нижеперечисленных режиссёров и актёров к новой волне может быть спорна. Их объединяет то, что они работали в одно и то же время, и их работы имеют некоторые общие элементы, схожие кинематографические приёмы, или просто близки по духу.

Режиссёры

Актёры

См. также

Ссылки

«ФРАНЦУЗСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА» (фр. la Nouvelle Vague)

Впервые термин «н.в.» (фр. «la Nouvelle Vague» — ударная форма с определенным артиклем, подчеркивающим собственное значение этого понятия, более точно должна переводиться на рус. яз. как «волна новая») был употреблен 3 октября 1957 г. в еженедельнике «L’ Express» в статье Ф.Жиру, посвященной нонконформистским настроениям французской молодежи. Применительно к кинематографу впервые был использован П.Бийяром в феврале 1958 г. в журнале «Cinéma 58». Понятие «н.в.» стало использоваться в отношении плеяды молодых французских кинорежиссеров, большинство из которых дебютировало в период с 1958 по 1962 гг. — пик движения.

После1962 г. как явление постепенно прекратит свое существование (сохранятся эксперименты Ж.-Л. Годара, Ж. Риветта, А. Рене и др.).

Причины

Поиск обновления во французском кинематографе становится возможным благодаря появившимся в это время доступным техническим средствам съемки: ручные камеры, пленка 400, синхронная запись звука, перевод изображения с 16 мм на 35 мм.

Предыстория

Авторская теория А. Астрюка «камера-перо», эксперименты «Группы тридцати», клубное движение синефилов, критическая деятельность журналов «Cahiers du Cinéma», «Positif» и др. Этап «ранней н. в.» представлен короткометражными работами будущих ее представителей: «Шарлотта и Вероника, или «Всех парней зовут Патрик» Ж.-Л. Годара; «Мат в четыре хода» Ж. Риветта; «Сорванцы» Ф.Трюффо; «Снова в школу» Ж. Розье и др.

Лидеры