межкультурное сотрудничество в исследованиях и кинопроизводстве (пер. С англ. Е. В. Ван Гервен) – тема научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Сибирские исторические исследования. 2017. № 3

УДК 316.7

DOI: 10.17223/23Ш6Ш17/4

«ВКЛЮЧЕННОЕ» ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ КИНО:

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ИССЛЕДОВАНИЯХ И КИНОПРОИЗВОДСТВЕ

Мартин Грубер

Аннотация. Рассматривается метод создания включенного этнографического кино (Participatory Ethnographic Filmmaking), разработанный автором в ходе полевых исследований в Намибии, Ботсване и Анголе. Метод предполагает коллективное со-творчество с людьми, не имевшими ранее опыта съемки, в ходе специальных обучающих семинаров. Участники семинаров конструируют форму и содержание фильма, а также способствуют их практическому воплощению. В статье показано, как можно создавать подобные фильмы в самых разных условиях. Производство включенного этнографического кино дает участникам этого процесса возможность сформировать собственный имидж в СМИ и генерирует новые формы коллективного знания.

Участники семинаров конструируют форму и содержание фильма, а также способствуют их практическому воплощению. В статье показано, как можно создавать подобные фильмы в самых разных условиях. Производство включенного этнографического кино дает участникам этого процесса возможность сформировать собственный имидж в СМИ и генерирует новые формы коллективного знания.

Ключевые слова: визуальная антропология, этнографический фильм, включенное кино, совместное кинопроизводство, совместные исследования, аудиовизуальная этнография, коллективное знание

Введение

Элементы коллективного участия стали модными в кино, в исследованиях и проектах развития во всем мире. Сегодня практически невозможно реализовать какой-либо крупный проект, не вовлекая в него тех, кто, как считается, в наибольшей степени подвергается его воздействию. Смысл заключается в том, чтобы участники исследования, которые нередко маргинализируются, могли влиять на решения, затрагивающие их жизнь. В антропологии, с возникновением полемики по вопросам власти репрезентации, сотрудничество с объектами исследования представляется этнографам не только эффективным способом снимать фильмы о людях, которых они изучают, но и, возможно, способом сделать эти фильмы лучше. Включенное кинопроизводство (participatory filmmaking) также стало важной составляющей в таких сферах, как сотрудничество в области развития, градостроительство, работа с молодежью и научные исследования. Однако, по большому счету, в то время как положительные эффекты «соучастия» или «сотрудничества» считаются само собой разумеющимися, практическая работа и лежащие в ее основе намерения и методы, так же, как и результаты, часто остаются неясными. В данной статье я рассматриваю

В антропологии, с возникновением полемики по вопросам власти репрезентации, сотрудничество с объектами исследования представляется этнографам не только эффективным способом снимать фильмы о людях, которых они изучают, но и, возможно, способом сделать эти фильмы лучше. Включенное кинопроизводство (participatory filmmaking) также стало важной составляющей в таких сферах, как сотрудничество в области развития, градостроительство, работа с молодежью и научные исследования. Однако, по большому счету, в то время как положительные эффекты «соучастия» или «сотрудничества» считаются само собой разумеющимися, практическая работа и лежащие в ее основе намерения и методы, так же, как и результаты, часто остаются неясными. В данной статье я рассматриваю

метод включенного этнографического кино (Participatory Ethnographic Filmmaking), который я разработал в процессе создания фильмов в сотрудничестве с пользователями природных ресурсов в бассейне реки Окаванго в Намибии, Ботсване и Анголе. Создание кино объединило мой антропологический взгляд с многочисленными местными представлениями в совместном процессе генерации знаний. В начале статьи я дам обзор контекста, в котором был разработан кинематографический подход, а затем рассмотрю три параллельные области, которые способствовали его формированию, а именно антропологическое кино, инди-генные медиа и включенное видео (ВВ). Далее, в относительно хронологическом порядке, будет рассказано о процессе съемки трех фильмов в Намибии, Ботсване и Анголе. В конце статьи будет дана оценка данного метода и его эпистемологических возможностей.

Создание кино объединило мой антропологический взгляд с многочисленными местными представлениями в совместном процессе генерации знаний. В начале статьи я дам обзор контекста, в котором был разработан кинематографический подход, а затем рассмотрю три параллельные области, которые способствовали его формированию, а именно антропологическое кино, инди-генные медиа и включенное видео (ВВ). Далее, в относительно хронологическом порядке, будет рассказано о процессе съемки трех фильмов в Намибии, Ботсване и Анголе. В конце статьи будет дана оценка данного метода и его эпистемологических возможностей.

Предыстория

Я начал экспериментировать с элементами включенного кино еще во время работы над фильмом «Виза-Вету — наш лес» («Wiza Wetu -Our Forest») в 2007 г. Нацеленный на местную аудиторию, этот фильм пропагандировал рациональное природопользование в регионе Каванго в Северной Намибии (Propper & Gruber 2007). В соответствии со своим опытом в области визуальной антропологии мы со вторым режиссером, Майклом Проппером (Michael Propper), сделали этот фильм в жанре наблюденческого кино (observational filmmaking), сочетая реконструкции и интервью. Мы подключили к работе двух намибийских ассистентов, полагая, что их вклад придаст фильму большую значимость в глазах местного населения. Более того, в течение всего процесса съемок мы тесно сотрудничали с представителями местного сообщества. Два года спустя мы, вместе с моим руководителем Уте Шмиделем (Ute Schmiedel), провели семинар по созданию кино, основанный на идеях и методах, зародившихся в ходе включенных съемок (Braden 1998; Lunch & Lunch 2006). Семинар был организован в рамках международного обучающего проекта для научных сотрудников из Южной Африки и Намибии. В итоге появился фильм «Навести мосты» («Bridging the Gap»), полностью придуманный и снятый участниками семинара и рассказывающий о каждом дне работы над проектом (Schmiedel et al. 2009).

В соответствии со своим опытом в области визуальной антропологии мы со вторым режиссером, Майклом Проппером (Michael Propper), сделали этот фильм в жанре наблюденческого кино (observational filmmaking), сочетая реконструкции и интервью. Мы подключили к работе двух намибийских ассистентов, полагая, что их вклад придаст фильму большую значимость в глазах местного населения. Более того, в течение всего процесса съемок мы тесно сотрудничали с представителями местного сообщества. Два года спустя мы, вместе с моим руководителем Уте Шмиделем (Ute Schmiedel), провели семинар по созданию кино, основанный на идеях и методах, зародившихся в ходе включенных съемок (Braden 1998; Lunch & Lunch 2006). Семинар был организован в рамках международного обучающего проекта для научных сотрудников из Южной Африки и Намибии. В итоге появился фильм «Навести мосты» («Bridging the Gap»), полностью придуманный и снятый участниками семинара и рассказывающий о каждом дне работы над проектом (Schmiedel et al. 2009).

По всей видимости, сочетание методов этнографического кино и включенного видео, оказалось полезным. Во-первых, получившиеся фильмы пользовались чрезвычайной популярностью среди местных жителей, так как были основаны на их родном языке, представлениях и нарративах. Во-вторых, они привлекли внимание широкой аудитории и в других странах, не только в тех, о которых они были сняты, став тем самым некой формой межкультурного посредничества (Ginsburg 1995).

В-третьих, участие в проекте «местных заинтересованных сторон» отвечало требованиям спонсоров международных исследований и проектов по развитию.

Я усовершенствовал этот подход во время работы над своей докторской диссертацией в рамках международного исследовательского проекта по изучению рационального природопользования и изменения климата в Анголе, Намибии и Ботсване (Gruber 2015). Более ста ученых в области социологии и естествознания, взяв за основу междисциплинарный подход, трудились над исследовательским проектом «Будущее Окаванго»1. Направленный на изучение сложных и взаимосвязанных проблем окружающей среды проект намеревался выйти за дисциплинарные рамки и совершенствовать ключевые методы и перспективы деятельности. Междисциплинарное исследование по определению является коллективной работой и подразумевает сотрудничество не только с другими исследователями, но, что еще более важно, с внешними заинтересованными лицами (Wickson et al. 2006; Russell et al. 2008).

Более ста ученых в области социологии и естествознания, взяв за основу междисциплинарный подход, трудились над исследовательским проектом «Будущее Окаванго»1. Направленный на изучение сложных и взаимосвязанных проблем окружающей среды проект намеревался выйти за дисциплинарные рамки и совершенствовать ключевые методы и перспективы деятельности. Междисциплинарное исследование по определению является коллективной работой и подразумевает сотрудничество не только с другими исследователями, но, что еще более важно, с внешними заинтересованными лицами (Wickson et al. 2006; Russell et al. 2008).

Таким образом, основной целью создания моих фильмов было вовлечение в процесс местных участников с использованием их знаний в работе над проектом, благодаря чему в будущем их интересы могли бы быть приняты во внимание. Еще одной задачей было повысить уровень информированности и донести опасения людей до более широкой аудитории как в соответствующих странах, так и за их пределами.

Методологическая база

Методологическую базу исследования составили три пересекающиеся области: этнографическое кино, индигенные медиа и включенное видео. Далее я рассмотрю данные аспекты в отношении своей собственной практики.

Включенное наблюдение стало основным методом работы антропологии еще со времен вынужденного пребывания Бронислава Малиновского на Тробрианских островах во время Первой мировой войны. Исследователь принимает участие в ежедневной жизни своих «информантов», обычно в ходе тесных взаимодействий с ними во время длительной полевой работы. Такой концепт соучастия воспринимается и как важная составляющая этнографической съемки, основанной на наблюдении и предназначенной представить полевой опыт (MacDougall 1995; Grimshaw 2001; Henley 2004). В то же время более активное вовлечение участников исследования в процесс создания фильма также имеет богатую традицию в истории этнографического кино, и можно с уверенностью говорить о подобном участии как об отличительной или даже основополагающей характеристике данного жанра (Durington 2009: 197). Обе эти концепции участия — участие автора фильма в жизни сво-

Обе эти концепции участия — участие автора фильма в жизни сво-

их героев и участие героя в создании фильма — можно проследить на протяжении всей истории антропологического кино.

Фильм Роберта Дж. Флаэрти (Robert J. Flaherty) (1922) «Нанук с Севера» («Nanook of the North»), снятый в 1920-1921 гг., был основан на «интенсивном и длительном взаимодействии с людьми и ландшафтом, в котором они жили», что было «сродни этнографической полевой работе» (Grimshaw 2001:48). Однако, вдохновленный собственным восхищением людьми, живущими в тяжелых условиях, Флаэрти был заинтересован не столько в изображении реальности начала 1920-х гг., сколько в представлении романтической и идеалистической версии жизни своих героев до контакта с Западом. Поэтому фильм содержит много постановок и реконструкций, к примеру «традиционного» быта. Несмотря на то что такой подход позднее был подвержен критике как искажающий реальность и назван «антропологией спасения», он требовал активного и творческого вовлечения героев в процесс. Джей Руби (Jay Ruby) (2000: 8-91) цитирует обширные пассажи из записей Флаэр-ти, чтобы продемонстрировать, как эти реконструкции зарождались при содействии самих героев, а не только под его руководством. Для воссоздания подобных сцен активное участие героев фильма являлось одновременно и обязательным условием, и следствием.

Джей Руби (Jay Ruby) (2000: 8-91) цитирует обширные пассажи из записей Флаэр-ти, чтобы продемонстрировать, как эти реконструкции зарождались при содействии самих героев, а не только под его руководством. Для воссоздания подобных сцен активное участие героев фильма являлось одновременно и обязательным условием, и следствием.

Жан Руш (lean Rouch), французский режиссер и антрополог, развил идеи Флаэрти и фактически вовлек своих героев в процесс создания кино. Руш не верил ни в объективную научную правду, ни в кинокамеру как пассивное записывающее устройство. Для него присутствие кинокамеры создавало ситуации, которые он хотел задокументировать как кинематографическую правду — «синема верите» (cinéma vérité). Он придерживался принципов «антропологии дара», основанных на взаимном обмене со своими героями (Rouch 2003: 43; Henley 2009: 310). Частью этих обоюдных отношений был регулярный совместный просмотр текущего съемочного материала и предварительный монтаж, чтобы обсудить отснятое и продумать предстоящую съемку. Более того, Руш возвращался, чтобы показать законченный фильм и обсудить его с местным сообществом.

Более того, Руш возвращался, чтобы показать законченный фильм и обсудить его с местным сообществом.

Таким образом, Жан Руш предложил более радикальную перемену в политике репрезентации посредством «камеры, которая может полностью перейти в руки тех, кто до настоящего момента всегда находился перед объективом. И тогда антропологи больше не будут контролировать исключительное право на наблюдение; их культуру и их самих будут наблюдать и записывать» (Rouch 2003: 43).

Несмотря на эти футуристические взгляды и новаторский рефлексивный подход, Жан Руш всегда жестко контролировал процесс создания фильма и никогда в буквальном смысле слова не передавал свою камеру в руки своих героев. Позднее он подтвердил эту позицию, отри-

цая видеотехнологии с их «демократизирующими эффектами», как он выразился в моем интервью с ним в 2001 г. (Gruber 2006)2. Однако я хочу обратить внимание на другой ключевой момент работы Руша, который особенно важен для создания моего собственного кино, а именно взаимодействие с героями в течение съемки, описанное им таким образом: «Создатель фильма фабрикует эту реальность как режиссер, импровизируя сцены, свои движения или время съемки, субъективный выбор, единственный ключ к которому — личное вдохновение. И, без сомнения, шедевр получается, когда вдохновение наблюдателя звучит в унисон с вдохновением сообщества, за которым он наблюдает…» (Rouch 2003: 185).

Однако я хочу обратить внимание на другой ключевой момент работы Руша, который особенно важен для создания моего собственного кино, а именно взаимодействие с героями в течение съемки, описанное им таким образом: «Создатель фильма фабрикует эту реальность как режиссер, импровизируя сцены, свои движения или время съемки, субъективный выбор, единственный ключ к которому — личное вдохновение. И, без сомнения, шедевр получается, когда вдохновение наблюдателя звучит в унисон с вдохновением сообщества, за которым он наблюдает…» (Rouch 2003: 185).

Визуальный антрополог Пол Хэнли Paul Henley) подчеркивает, что «наличие факторов риска и случая, которые потребовались бы создателю фильма, чтобы сымпровизировать вдохновенный отклик», было центральным элементом режиссуры Руша (Henley 2009: 255). Эта «вдохновенная игра» (Henley 2009), безусловно, была самым интересным и инновационным в ранних этнофикшн фильмах Руша3. Во время своих антропологических полевых исследований трудовой миграции в Западной Африке Рушу казалось «невозможным передать способами традиционного документального кино все, через что проходили мигранты» (Henley 2009: 73). Поэтому он попросил своих героев сыграть значимые ситуации из их повседневной жизни, в итоге в 1967 г. на свет появились два полнометражных фильма: «Ягуар» (снятый в 19541955 гг.) и «Я — Негр» (1959). Включая в себя элементы как игрового, так и документального кино, эти фильмы сочетают «тщательно исследованную и проанализированную этнографию» с художественной формой (Stoller 1992: 143). Руш снимал свои этнофикшн фильмы, в основном следуя принципам документального кино, «без сценария и с минимальной режиссурой, в первую очередь полагаясь на то, что герои сами зададут направление развития сюжета» (Henley 2009: 259; Sjöberg 2009: 236). После согласования с героями содержания определенных сцен Руш снимал их без режиссуры и какого-либо дальнейшего вмешательства. Как правило, они снимали сцены, следуя за сюжетной линией, и старались снимать только по одному действию в одном ракурсе за раз (Jorgensen 2007: 63). Такой стиль документации давал свободу интуиции, игре, шансу и риску, что, по мнению Руша, было чрезвычайно важно.

Поэтому он попросил своих героев сыграть значимые ситуации из их повседневной жизни, в итоге в 1967 г. на свет появились два полнометражных фильма: «Ягуар» (снятый в 19541955 гг.) и «Я — Негр» (1959). Включая в себя элементы как игрового, так и документального кино, эти фильмы сочетают «тщательно исследованную и проанализированную этнографию» с художественной формой (Stoller 1992: 143). Руш снимал свои этнофикшн фильмы, в основном следуя принципам документального кино, «без сценария и с минимальной режиссурой, в первую очередь полагаясь на то, что герои сами зададут направление развития сюжета» (Henley 2009: 259; Sjöberg 2009: 236). После согласования с героями содержания определенных сцен Руш снимал их без режиссуры и какого-либо дальнейшего вмешательства. Как правило, они снимали сцены, следуя за сюжетной линией, и старались снимать только по одному действию в одном ракурсе за раз (Jorgensen 2007: 63). Такой стиль документации давал свободу интуиции, игре, шансу и риску, что, по мнению Руша, было чрезвычайно важно.

Роль фильмов этнофикшн, как формы этнографического исследования, была тщательно проработана Йоханнесом Шёбергом Johannes Sjöberg) (Sjöberg 2008, 2009) на базе своих собственных фильмов. Отправной точкой Шёберга был принцип «проективной импровизации» Питера Лоизоса (Peter Loizos), или «использование импровизации и фантазии в рамках проективных методов» (Loizos 1993: 46). Это подра-

зумевает, что фильмы этнофикшн основываются на пережитых событиях из жизни героев, отображенных посредством импровизированной игры. Йоханнес Шёберг разделял изобразительную и выразительную функции игры (Sjoberg 2009: 6).

Экспрессивные импровизации дают героям возможность раскрыть свои чувства, мечты и фантазии. Анонимность, которую предоставляют им вымышленные персонажи, позволяет героям выразить свои эмоции, выявить тайные и сокровенные переживания, чего было бы сложно добиться иным способом. Описательные импровизации, с другой стороны, служат для демонстрации определенных видов деятельности, что может быть особенно полезным, если другие кинематографические подходы не в состоянии раскрыть сложную для отображения тему, как в случае с нелегальной и социально неприемлемой деятельностью. Однако они применяются не только из необходимости, «так как не существует другого способа это выразить… [а потому, что] этнофикшн является более удачным способом рассказать об этом с этнографической точки зрения» (Sjoberg 2009: 8; эмфаза, как в оригинале). Антропологическое знание генерируется процессом создания кино, равно как и в традиционном этнографическом кинематографе: «В отличие от современной документальной драмы, где большая часть исследований проводится перед съемкой и раскрывается в сценарии, исследования в эт-нофикшн Руша продолжались в течение съемок… Проектная импровизация, таким образом, находится в самом центре исследовательского процесса создания этнофикшн, поскольку герои, импровизируя, не только реконструируют события, но, фактически, выводят на поверхность нечто подсознательное, представляющие этнографическую ценность» (7).

Описательные импровизации, с другой стороны, служат для демонстрации определенных видов деятельности, что может быть особенно полезным, если другие кинематографические подходы не в состоянии раскрыть сложную для отображения тему, как в случае с нелегальной и социально неприемлемой деятельностью. Однако они применяются не только из необходимости, «так как не существует другого способа это выразить… [а потому, что] этнофикшн является более удачным способом рассказать об этом с этнографической точки зрения» (Sjoberg 2009: 8; эмфаза, как в оригинале). Антропологическое знание генерируется процессом создания кино, равно как и в традиционном этнографическом кинематографе: «В отличие от современной документальной драмы, где большая часть исследований проводится перед съемкой и раскрывается в сценарии, исследования в эт-нофикшн Руша продолжались в течение съемок… Проектная импровизация, таким образом, находится в самом центре исследовательского процесса создания этнофикшн, поскольку герои, импровизируя, не только реконструируют события, но, фактически, выводят на поверхность нечто подсознательное, представляющие этнографическую ценность» (7).

Вдохновленный работой Жана Руша, я применил реконструкцию и импровизированную игру при создании своих фильмов. Основанные на коллективном опыте, представлениях, мечтах и фантазиях, так же как и на местных нарративах и журналистских штампах из СМИ, они были чрезвычайно популярны у героев и местного населения. Я убежден, что использование элемента вымышленности не только произвело эффект на героев, но также изменило отношения между ними и создателями фильма: они скорее стали полноценными игроками все той же (Рушев-ской) игры, чем попали в жесткие иерархические отношения между наблюдателем и теми, за кем наблюдают, что характерно для более традиционного документального кино.

Идея «передать камеру в руки участников исследования» (Rouch 2003), «предоставление создателей кино в распоряжение объектам своего исследования» (MacDougall 1995) и другие формы «включенного кино» (Elder 1995) были чрезвычайно популярны в этнографическом кино в начале 1970-х гг. Тем не менее никто из режиссеров, по сути, не

Тем не менее никто из режиссеров, по сути, не

отказался от своего авторства и не уступил практические аспекты создания кино своим героям4. Эти противоречия исчезли несколько лет спустя, в конце 1980-х, когда представители коренного населения по всему миру стали создавать свои собственные фильмы, телевизионные программы и другие формы медиа, обычно при поддержке антропологов. В тот же период власть антропологической репрезентации и, в особенности, этнографического фильма была поставлена под сомнение и в данной области, и вне ее (Writing Culture 1986; Nichols 1991; Weinberger 1994). Дискуссии об индигенных медиа (Ginsburg 1991) и их отношении к этнографическому кино стали довольно значимыми в антропологии. В то время как одни ученые относились к индигенным медиа как к неаутентичным, считая их потенциально опасными для соответствующих местных сообществ (Weiner 1997), другие были уверены в том, что применение видеотехнологий коренным населением стало важным шагом в их борьбе за самоопределение и открыло новое поле для исследования и деятельности (Michaels 1986; Ginsburg 1991; Turner 1991; Aufderheide 1995).

Антрополог Фэй Гинзбург (Faye Ginsburg) определяет индигенные медиа скорее как исключительно работу «коренных народов, позднее колонизированных государствами… которые борются за сохранение своей идентичности, а также за право на культуру и землю, выживая, являясь внутренними колониями в окружении колонизаторов». Подобные примеры можно обнаружить в Австралии, США, Новой Зеландии, Канаде и Латинской Америке (Ginsburg et al. 2002: 25). Их усилия по заимствованию видео- и телевизионных технологий были «спровоцированы» (ее термин) такими факторами, как: растущее желание этих людей контролировать их конструируемый извне имидж, часто нежелательное внедрение кабельного телевидения и распространение относительно дешевого видеооборудования (1995: 67).

В контексте все нарастающего культурного и политического давления на коренное население Гинзбург воспринимает их деятельность в этой области как некую форму «культурного активизма» — сознательную форму «самоопределения, защиты культуры и предотвращения культурного разрушения» (Ginsburg 1995: 70).

В то время как их творчество часто создается и потребляется исключительно в пределах местных сообществ, к которым и принадлежат его создатели, оно могло бы быть сформировано и в более глобальном контексте и нацелено на более широкую, и даже международную, аудиторию.

Индигенное кино проявило себя как довольно мощная форма современной культурной объективизации. Местные медиа обнаружили возможности для разнообразного творчества в области культуры, проделав путь от небольших видео- и радиостудий до архивных веб-

сайтов, национальных телевизионных сетей и художественных фильмов (Ginsburg 2011: 238).

Фэй Гинзбург полагает, что этнографическое и индигенное кино -это дополнительные средства выражения более широкого проекта «репрезентации, посредничества и понимания культуры» (Ginsburg 1995: 65). Будучи под впечатлением от «встречных взглядов» («regards compares») Жана Руша, она предлагает сопоставить работы, выполненные в различных жанрах, чтобы более широко взглянуть на культурные и социальные феномены5. Хотя, возможно, авторские фильмы изначально были нацелены на решение других задач, Гинзбург, выступая за схожесть многочисленных контрастных жанров, предлагает такой подход к этнографическому и индигенному кино, который позволяет нам включить отдельные ситуации в широкий аналитический контекст (1995: 70).

Будучи под впечатлением от «встречных взглядов» («regards compares») Жана Руша, она предлагает сопоставить работы, выполненные в различных жанрах, чтобы более широко взглянуть на культурные и социальные феномены5. Хотя, возможно, авторские фильмы изначально были нацелены на решение других задач, Гинзбург, выступая за схожесть многочисленных контрастных жанров, предлагает такой подход к этнографическому и индигенному кино, который позволяет нам включить отдельные ситуации в широкий аналитический контекст (1995: 70).

Антрополог и активист Теренс Тёрнер (Terence Turner), участвовавший во внедрении видеотехнологий среди каяпо (Kayapo) в Бразильской Амазонии, был заинтересован в социальном, политическом и культурном влиянии кино на коренное население и их отношения с доминантным обществом. Тёрнер предлагает детальное описание социальной и политической динамики, вызванной введением медиапосред-ничества в сообщество каяпо (Turner 1991, 1992). В то время как, по мнению Тёрнера, доступ к технологиям главным образом регулировался существующими органами власти, некоторые вовлеченные в процесс пытались улучшить свое положение с помощью кинопроизводства: люди, работающие кинооператорами или инженерами видеомонтажа, совмещали престижное положение в местном сообществе с возможностью посредничества с внешним миром и, таким образом, накопили символический капитал и другие ресурсы, необходимые для политического лидерства (см. также: Flores 2009: 215). Многие каяпо, работающие с Тёрнером, смогли, таким образом, получить или укрепить свое политическое влияние, в то время как другие амбициозные молодые мужчины принимали участие в создании кино ради карьерного роста (MacDougall 1987: 56; Turner 1992: 6). «Монополизация контроля» путем создания видеоматериала препятствовала усилиям Тёрнера в предоставлении равных возможностей всей общине и усиливала многочисленные социальные конфликты (Turner 1991: 73).

В то время как, по мнению Тёрнера, доступ к технологиям главным образом регулировался существующими органами власти, некоторые вовлеченные в процесс пытались улучшить свое положение с помощью кинопроизводства: люди, работающие кинооператорами или инженерами видеомонтажа, совмещали престижное положение в местном сообществе с возможностью посредничества с внешним миром и, таким образом, накопили символический капитал и другие ресурсы, необходимые для политического лидерства (см. также: Flores 2009: 215). Многие каяпо, работающие с Тёрнером, смогли, таким образом, получить или укрепить свое политическое влияние, в то время как другие амбициозные молодые мужчины принимали участие в создании кино ради карьерного роста (MacDougall 1987: 56; Turner 1992: 6). «Монополизация контроля» путем создания видеоматериала препятствовала усилиям Тёрнера в предоставлении равных возможностей всей общине и усиливала многочисленные социальные конфликты (Turner 1991: 73).

В то же время кинопроизводство сыграло важную роль в развитии отношений между каяпо и доминирующим сообществом. Во время их протеста против сооружения ГЭС «Бело Монте» (Belo Monte) рядом с городом Алтамира на реке Шингу кинооператоры каяпо стали центром внимания международных журналистов. Ради достижения широкого резонанса в СМИ они стали снимать активнее во время публичных мероприятий не только для того, чтобы задокументировать свои проте-

Во время их протеста против сооружения ГЭС «Бело Монте» (Belo Monte) рядом с городом Алтамира на реке Шингу кинооператоры каяпо стали центром внимания международных журналистов. Ради достижения широкого резонанса в СМИ они стали снимать активнее во время публичных мероприятий не только для того, чтобы задокументировать свои проте-

сты, но и для того, чтобы сделать их видимыми для публики (Turner 1992: 7). Работа Теренса Тёрнера демонстрирует, как кинопроизводство может стать инструментом политической борьбы.

Между индигенными медиа и моей работой существует несколько точек соприкосновения. Во-первых, Теренс Тёрнер напоминает нам о потенциале развития (внутреннего) конфликта с появлением посредника в виде кино в небольшом сплоченном сообществе. Важно отметить, что дискуссии вокруг доступа к такого рода проектам ни в коем случае не ограничены локальным или не-Западным контекстом, но с легкостью могут возникнуть в любой обстановке. Во-вторых, и Тёрнер, и Гинзбург делают акцент на важности фильма как формы культурного и политического активизма, который может быть мобилизован для достижения разных целей. В-третьих, в работах Гинзбурга предлагается рассматривать фильмы, которые я создаю, наряду с другой медиапродукци-ей (к примеру, с этнографическим кино) для понимания определенных культурных феноменов. Из этого вытекает, что они могут расцениваться как некая форма антропологического исследования. Однако в то время, как индигенные медиа нацелены на обеспечение локальным сообществам долгосрочного доступа к видеотехнологиям и, таким образом, предоставления им надежного инструмента для самовыражения, мои собственные проекты были слишком краткосрочными и проводились под моим непрестанным наблюдением. Такой метод производства относит их к области прикладной визуальной антропологии (Pink 2009)6.

Во-вторых, и Тёрнер, и Гинзбург делают акцент на важности фильма как формы культурного и политического активизма, который может быть мобилизован для достижения разных целей. В-третьих, в работах Гинзбурга предлагается рассматривать фильмы, которые я создаю, наряду с другой медиапродукци-ей (к примеру, с этнографическим кино) для понимания определенных культурных феноменов. Из этого вытекает, что они могут расцениваться как некая форма антропологического исследования. Однако в то время, как индигенные медиа нацелены на обеспечение локальным сообществам долгосрочного доступа к видеотехнологиям и, таким образом, предоставления им надежного инструмента для самовыражения, мои собственные проекты были слишком краткосрочными и проводились под моим непрестанным наблюдением. Такой метод производства относит их к области прикладной визуальной антропологии (Pink 2009)6.

Я включил прикладную визуальную методологию в процесс съемки фильма, что до сих пор не вызывало особого интереса у антропологов. Включенное видео — подход, призванный дать возможность представителям маргинальных групп обсуждать свои проблемы и сообщать о них посредством видео, изначально внутри собственной социальной группы, а затем и для внешней аудитории. Участники ВВ семинаров получают базовые навыки видеосъемки (а иногда и монтажа), им предлагается снять фильм на определенную коллективно согласованную тему (Braden 1998). Процесс подготовки фильма является центральным аспектом ВВ, рассматриваемым как «инструмент для облегчения взаимодействия и помощи в самовыражении» (White 2003a: 65), в то время как сами фильмы, получившиеся в итоге, часто воспринимаются как незначимые. Они, как правило, состоят из интервью или видов какой-либо деятельности, запечатленных в простом документальном стиле, но могут также включать в себя танец, драматическое представление, песни и стихи (Braden 1998: 92). Обычно ВВ используется в основном в проектах развития, но его также можно применять в ряде других контекстов, таких как академические исследования (Kindon 2003; Mistry & Berardi 2011), наращивание потенциала (Menter et al.

Включенное видео — подход, призванный дать возможность представителям маргинальных групп обсуждать свои проблемы и сообщать о них посредством видео, изначально внутри собственной социальной группы, а затем и для внешней аудитории. Участники ВВ семинаров получают базовые навыки видеосъемки (а иногда и монтажа), им предлагается снять фильм на определенную коллективно согласованную тему (Braden 1998). Процесс подготовки фильма является центральным аспектом ВВ, рассматриваемым как «инструмент для облегчения взаимодействия и помощи в самовыражении» (White 2003a: 65), в то время как сами фильмы, получившиеся в итоге, часто воспринимаются как незначимые. Они, как правило, состоят из интервью или видов какой-либо деятельности, запечатленных в простом документальном стиле, но могут также включать в себя танец, драматическое представление, песни и стихи (Braden 1998: 92). Обычно ВВ используется в основном в проектах развития, но его также можно применять в ряде других контекстов, таких как академические исследования (Kindon 2003; Mistry & Berardi 2011), наращивание потенциала (Menter et al. 2006) и молодежная работа (Wang et al. 2012). Проекты ВВ по своей природе не должны

2006) и молодежная работа (Wang et al. 2012). Проекты ВВ по своей природе не должны

следовать заданному шаблону, а скорее адаптироваться к имеющейся ситуации.

Основы ВВ были заложены в 1960-е гг., когда ученые и политики начали обсуждать участие отдельных граждан в политических процессах в рамках понятия «гражданское общество» (Verba & Nie 1972). Исключение маргинальных групп из процессов принятия решений и вопрос о том, как они могут быть включены, сыграли важную роль в этих дискуссиях (Arnstein 2007). Все это следует рассматривать в контексте более широкого социального и политического мейнстрима того времени — борьбы за расовое и гендерное равенство. Локальные медиапроек-ты, в которых фильм выступал своеобразным инструментом социальных изменений, появились в разных местах в Европе и Северной Америке (Nigg & Wade 1980)7. Эти вопросы были связаны с требованиями освободить маргинализованных людей в так называемом «третьем мире». Одной из подобных работ, которую часто называют новаторской, является работа бразильца Пауло Фрейре Paulo Freire) «Педагогика угнетенных» (Pedagogy of the Oppressed), в которой он утверждает, что развитие критического сознания дает бедным «силу» для понимания своего положения и принятия мер против бедности и угнетения (Freire 1977). Эта «сила» рассматривалась как форма радикальной социальной трансформации посредством индивидуальных и классовых действий, что привело к изменениям в законодательстве, правах на собственность и других сторонах жизни общества (Cleaver 1999: 599).

Одной из подобных работ, которую часто называют новаторской, является работа бразильца Пауло Фрейре Paulo Freire) «Педагогика угнетенных» (Pedagogy of the Oppressed), в которой он утверждает, что развитие критического сознания дает бедным «силу» для понимания своего положения и принятия мер против бедности и угнетения (Freire 1977). Эта «сила» рассматривалась как форма радикальной социальной трансформации посредством индивидуальных и классовых действий, что привело к изменениям в законодательстве, правах на собственность и других сторонах жизни общества (Cleaver 1999: 599).

С конца 1970-х гг. эти идеи получали все большее признание среди ученых и практиков в области развития: малоимущие люди из сельской местности, которые обычно были «бенефициарами» проектов в области развития, должны иметь возможность влиять на «силы, контролирующие их жизнедеятельность» (Oakley 1991). Из-за очевидных недостатков подходов, основанных на донорах и развитии под руководством сторонних лиц, специалисты по вопросам развития и доноры все чаще начали применять методы участия, принимая во внимание цели местного населения, их приоритеты, знания и навыки планирования и выполнения их программ (Cooke & Kothari 2004). Начиная с 1980-х гг. понятие «соучастие» стало доминировать в дискурсе и практиках настолько, что превратилось в «новую ортодоксию» (Henkel & Stirrat 2004).

Сегодня, с политической точки зрения, практически невозможно реализовать какой-либо существенный проект в области исследований, разработок или планирования, который не включает элементы «вовлечения заинтересованных сторон». Вместе с тем с 1990-х гг. включенные подходы все больше подвергаются критике. Основной аргумент заключается в том, что местные знания — это не легкодоступный для аборигенов товар, как это часто представляется в научных дискуссиях, они скорее «производятся культурно, социально и политически, и… по-

стоянно переформулируются будучи мощной нормативной конструкцией» (Kothari 2004: 141).

Географ Ума Котари (2004: 144f) подчеркивает трудность раскрытия базовых отношений власти, так как они принимаются такими как есть и воспроизводятся в процессе самостоятельного наблюдения и нормализации (Foucault 1995).

Дэвид Мосс (David Mosse) отмечает, что «включение» само по себе характеризуется контролем и доминированием: «Сотрудники проекта «владеют» инструментами исследования, выбирают темы, записывают информацию, резюмируют и подводят итоги в соответствии с проектными критериями релевантности» (Mosse 2004: 19). Далее он утверждает, что приоритеты и потребности участников обычно формируются исходя из их понимания того, что проект, в котором они задействованы, способен им предложить (23).

Таким образом, включенные процессы могут легитимировать и претворить в жизнь решения, уже принятые агентствами по развитию или донорами. Этот аргумент поддерживается Умой Котари (2004: 148). Опираясь на мнение Эрвинга Гоффмана (Erving Goffman) (2010), она сравнивает включенные процессы с театральной постановкой: «Практик реализации программ развития… просит участников взять на себя и сыграть определенную роль, используя определенные методы и инструменты, таким образом формируя и, в некоторых случаях, ограничивая способ, с помощью которого исполнители, возможно, желали бы изобразить себя. Сцена и реквизиты для постановки могут быть чуждыми исполнителям. Предоставленные инструменты могут поставить определенные рамки, в связи с чем исполнители не в состоянии передать то, что они хотят; сцена установлена другими, они же руководят спектаклем» (Kothari 2004: 149).

Котари утверждает, что участники должны быть «хорошими актерами» и что образ тех людей, которые либо не обладают необходимыми навыками, либо не желают выступать в этих заранее определенных рамках, будет либо искажен, либо не представлен вообще. В то же время, опираясь на работу Мишеля Фуко (2010) и Энтони Гидденса (Anthony Giddens) (1984) по структуре и организации, Котари признает, что у участников «может быть достаточно власти, чтобы проложить область контроля» (2004: 150), и вообще люди способны «формировать свое собственное существование» в качестве активных деятелей (151).

Эти идеи были разработаны географом Майком Кесби (Mike Kesby) (2005), который утверждает, что деятельность, саморефлексия и «расширение прав и возможностей» не являются атрибутами отдельных лиц, а должны поддерживаться на уровне дискурса и практики. Он утверждает, что включенные семинары могут представлять собой временные социальные арены, на которых можно практиковать и прово-

дить дискурсы и деятельность, приводящие к тому, что он называет «уполномоченным агентством»: «В ходе этих семинаров стандартные рамки привилегий сочетаются с практикой и дискурсами на тему справедливости, свободы слова и сотрудничества. Участники… могут… формировать себя как рефлексивных деятелей и создавать / представлять свои мнения и опыт для себя, друг друга и посредников. Внутри этого пространства открываются возможности для людей, во-первых, распутать сложную сеть повседневной жизни… во-вторых, деконструи-ровать нормы и конвенции; в-третьих, отразить перформативность повседневной жизни; и, наконец, отрепетировать выступления для альтернативной реальности» (Kesby 2005: 2055).

Таким образом, предположения о прямой причинно-следственной связи между включением, «расширением прав и возможностей» и устойчивым развитием выглядят устаревшими в свете критики основополагающей концепции участия и развития (Ferguson 2007). Тем не менее вышеупомянутая дискуссия предполагает, что мероприятия и обсуждения, проводимые в рамках семинаров по включенному кино, могут быть значимыми и полезными для участников в различных (хотя и ограниченных) ситуациях. Будучи снятым критически и с тщательно определенной целью ВВ предлагает широкое поле возможностей как для академических, так и для прикладных исследований. Таким образом, для создания своего включенного кино я позаимствовал и применил некоторые методы из ВВ.

Включенное этнографическое кино: контекст

В период с 2011 по 2013 г. я сделал три фильма для исследовательского проекта «The Future Okavango» (TFO) («Будущее Окаванго») в деревнях, расположенных в бассейне реки Окаванго. Они были задуманы и сняты жителями деревни во время киносеминаров, которые я организовал совместно с местными участниками проекта. Фильмы длительностью от 32 до 39 минут включают сцены наблюдения, реконструкции и интервью.

Все три фильма связаны с различными аспектами рационального использования природных ресурсов. Первый фильм, «Липару-лиету -наша жизнь» (Liparu Lyetu — Our Life) (Gruber et al. 2011), был снят в Машаре (Северная Намибия) в 2011 г. В нем рассматриваются методы и проблемы, связанные с фермерством, рыболовством и сбором дико-росов. Местом съемок второго фильма, «Тайна нашей окружающей среды» (The Secret of our Environment) (Gruber et al. 2013), стала Серон-га (Северо-Западная Ботсвана). Этот фильм 2013 г.отображает различные аспекты рационального природопользования, но особое внимание в нем уделяется взаимосвязи между дикой природой и туризмом. Тре-

тий фильм «Мёд» («Honey») (Antonia et al. 2013) был снят в районе Куссек (Cusseque) в Центральной Анголе в 2014 г., он знакомит зрителя с местными практиками пчеловодства и использования меда.

Условием моей заявки на грант было создание фильмов совместно с «местными заинтересованными сторонами». В то время как проект TFO включал в круг лиц, охваченных понятием «заинтересованные стороны», местные администрации, неправительственные организации и государственные учреждения, я решил, что самым непосредственным образом, если не сказать больше, результаты проекта затронут местных сельских жителей. Поэтому я решил делать свои фильмы исключительно с ними. Учитывая мой предыдущий опыт, я полагал, что процесс обсуждения, необходимый для создания фильма совместно с группой людей, окажется плодотворным и в конечном итоге получится продукт, с высокой степенью идентифицируемый с целевой аудиторией.

Таким образом, я решил снять по одному фильму в каждой стране с группой жителей из соответствующего места исследования. Как и в большинстве моих предыдущих проектов, моей основной целевой аудиторией должны были стать сообщества, в которых эти фильмы будут создаваться. Описанные условия сформировали рамки моего фильма, а все остальное было решено вместе с моими местными коллегами и участниками киносеминаров, которых я набирал в каждой стране. Далее я сосредоточусь на различных этапах создания включенного этнографического кино, затрагивая определенные темы, которые кажутся мне наиболее значимыми.

Местные участники

В каждой из трех стран я тесно сотрудничал с местными участниками проекта, которых нанимали и обучали для работы в качестве переводчиков и помощников научных сотрудников. Я нуждался в их переводах и знаниях собственной культуры, однако превратил эту необходимость в основной элемент своей работы. Я как можно чаще позволял им контролировать процесс: мы задумывали, организовывали и проводили каждый из семинаров вместе, но время от времени я старался отойти в сторону и позволить им сделать все самостоятельно. Однако занимаемая ими позиция внутри сообщества и то, каким образом каждый из них интерпретировал свою роль, значительно изменяли динамику процесса и сами результаты семинаров.

На первый семинар в Намибии из провинциальной столицы Рунду, расположенной примерно в 40 км от фактического места исследования, прибыли два моих сотрудника — Рафаэль Синкумба (Raphael Sinkumba) и Роберт Мукуя (Robert Mukuya). Они работали со мной над предыдущими фильмами и приобрели большой опыт в области создания кино.

В некотором смысле они тоже были аутсайдерами, и, откровенно говоря, я был им намного ближе, чем другие участники семинара. Они занимали позицию посредников между мной и жителями деревни, с которыми их объединяли язык и этническое происхождение. Во время съемок мы вместе управляли процессом и старались как можно меньше влиять на групповые решения.

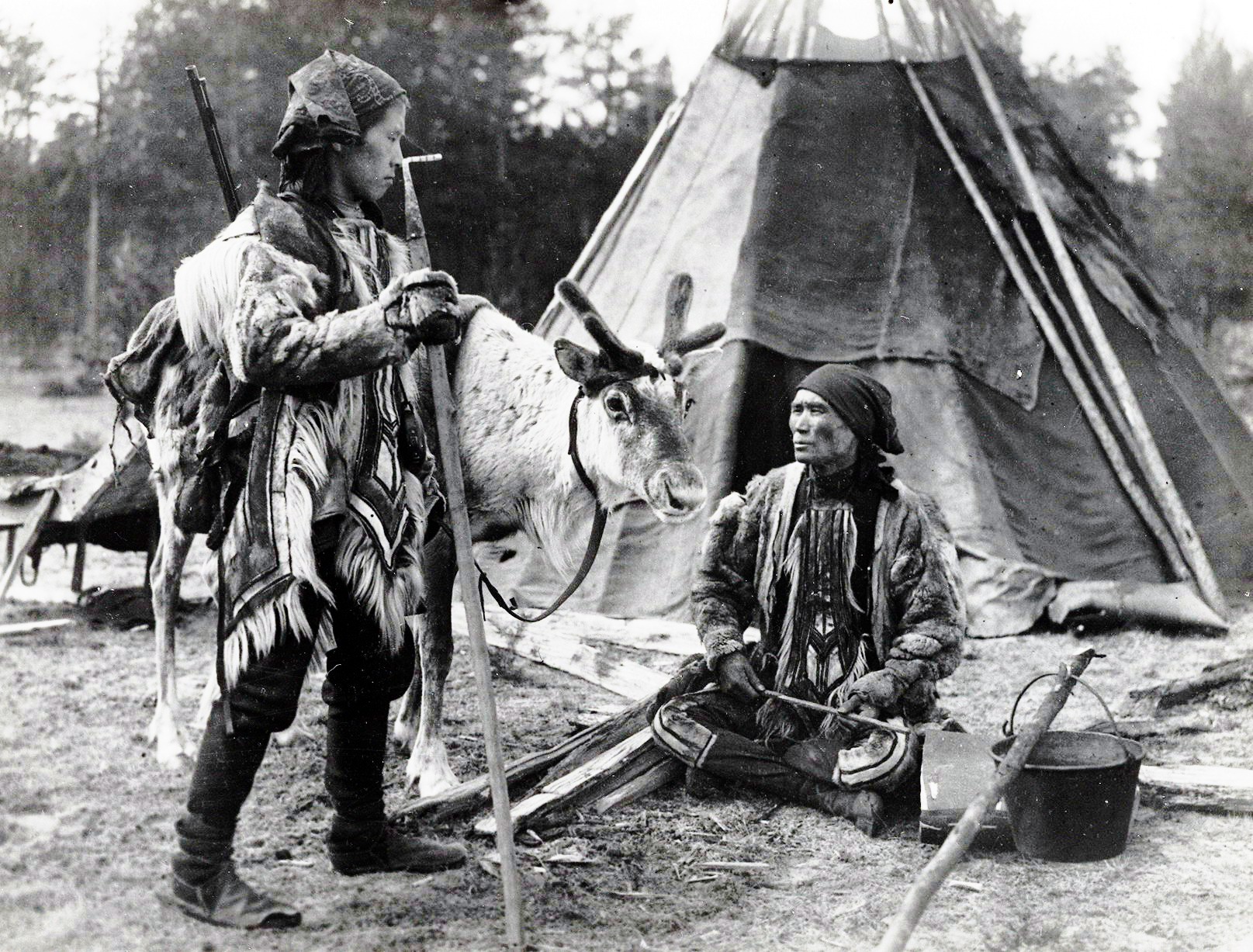

Фото 1. Со-ведущий Рафаэль Синкумба в Машаре, Намибия

В Ботсване ситуация была иной. С моим коллегой Мешаком Квамо-во (Meshack Kwamovo) я встретился впервые. Он был уроженцем города Серонга, где проходил мастер-класс, и имел тесные личные и родственные связи с другими участниками. Не имея опыта в этой области, он очень хотел научиться снимать фильмы, воспринимая это как получение профессиональной квалификации, которая может оказаться полезной для его будущей карьеры. Мешак, таким образом, участвовал во всех съемках и за, и перед камерой и стал движущей силой процесса. Он был и модератором, и участником одновременно, что, я считаю, сделало фильм более живым и одновременно сумбурным. Во время третьего фильма ситуация снова поменялась. Мой соведущий Мигель Хиларио (Miguel Hilario) не был родом из деревень, в которых мы работали, и не говорил на местном языке чокве (Chokwe). Нам пришлось общаться с участниками семинара, которые воспринимали Мигеля как

аутсайдера, на франко-португальском (linguae francae) и умбунду (Umbundu). Всесторонние дискуссии на разные темы, являвшиеся ядром двух предыдущих фильмов, стали невозможны. Чтобы справиться с этой ситуацией, мы приняли на себя классическую роль антропологов, пытаясь понять, что происходит вокруг нас, наблюдая и участвуя в деятельности. В результате фильм получился более исследовательским, чем другие, и, возможно, самым визуальным. Эти примеры демонстрируют, что совместная работа с местными коллегами является важным аспектом моего подхода. Их влияние на динамику внутри группы и результаты всего проекта могут быть различными в зависимости от их личности и позиции по отношению к участникам семинара.

Создание кино как социальный ресурс

Вместе с моими коллегами я набирал от четырех до семи участников на каждый фильм. Мы были нацелены демократизировать процесс отбора для создания команды со сбалансированным составом из участников разного пола, возраста, социального происхождения и представителями разных мест в каждом регионе исследования (который часто состоял из нескольких деревень). Однако, безусловно, процесс набора усложнило то, что мы решили предложить денежную компенсацию участникам семинара — особенно в сельской Намибии и Анголе, где важную роль в социальной и политической жизни продолжают играть так называемые «традиционные лидеры». В Намибии участники были отобраны со всеобщего согласия во время общедеревенских собраний. Однако руководил этими собраниями какой-нибудь авторитетный человек (женщина или мужчина) — влиятельный политический лидер, назначенный администрацией Южной Африки (D’Engelbronner-Kolff 2001).

В Анголе Собас (Sobas) назначал участников семинара более или менее открыто. Наша идея привлечь их во время деревенских собраний преуспела только в Ботсване, где существовали сопоставимые выборные практики, например, на временные работы, предлагаемые правительством или НПО, и где политические процессы, казалось, были более прозрачными. В то время как представители местных администраций пытались манипулировать членами своих семьей и друзьями внутри наших проектов в Намибии и Анголе, мы столкнулись с обидами и слухами в Машаре (Намибия). Закончилось все тем, что один человек, который, по-видимому, чувствовал себя исключенным, тайно подговорил людей не присутствовать на нашем финальном показе в деревне и лично дискредитировал одного из участников. Производство кино определенно оказалось конкурентным ресурсом с конфликтным потенциалом, что Теренс Тёрнер предвидел в индигенных медиа (Turner 1991, 1992).

Таким образом, материальные аспекты, такие как питание, предоставляемое во время семинара, и финансовая компенсация, выплаченная участникам по завершении фильмов, безусловно, сыграли свою роль. Однако, в отличие от мнения антрополога Питера Антона Зуттля (Peter Anton Zoettl), считающего, что участники научно-исследовательских проектов «редко видят в работе антропологов и общественных активистов какую-либо прямую выгоду (для себя)» и в основном участвуют из-за «сопутствующей денежной составляющей научного исследования или гуманитарной деятельности» (Zoettl 2012: 5), мой опыт позволяет предложить гораздо более широкое понимание кинопроизводства как формы социального, культурного и политического капитала. В то время как сами участники представляли свою проектную деятельность как интересный персональный опыт и получение важной профессиональной подготовки, я уверен, что они были также заинтересованы в усилении собственной позиции в их сообществе (см.: Turner 1992).

Я полагаю, что некоторые из заинтересованных сторон любого проекта по включенному кино будут пытаться влиять на процесс отбора в соответствии с их целями, независимо от географических или культурных условий. Пока кинопроизводство дает преимущества — финансовые, политические, личностные или любые другие — возможным участникам, существует опасность возникновения конфликтов. Чтобы минимизировать этот нежелательный побочный эффект, следует применять более публичные и прозрачные процедуры отбора. Это наложило бы большую ответственность на сильных акторов, включая исследователей. Разнообразие состава съемочной группы может быть достигнуто путем применения более жесткой матрицы критериев, таких как возраст, пол и, среди прочих, социальный статус.

Обучение киносъемке и пространство семинара

Каждый семинар мы начинали с ознакомления его участников с техникой и звукозаписью, а также с различных упражнений с камерой. В преподавании я основывался на принципах наблюденческого подхода и таких методах, как взаимное обучение в парах, а также тех, которые я использовал в курсе по этнографическому кино для студентов университета в Германии. Одновременно мы с коллегами модерирова-ли процесс генерации основной идеи фильма. Мы начали издалека, спросив участников семинара о том, что они хотели бы снять в рамках более обширной темы окружающей среды8. Поскольку жизнь большинства сельских жителей в значительной степени зависела от природных ресурсов, они единодушно решили сделать это центральной темой своих фильмов. Затем участники семинара выбрали различные виды дея-

тельности для изображения в фильмах, наметили героев фильмов и интервьюируемых, разработали анкеты и графики съемок. Все это происходило в течение двух-трех недель до фактической съемки. Работа с камерой и техника съемки обычно рассматриваются как самый важный аспект обучения. Однако участники расширили сферу своих интересов и приобрели разные навыки, такие как актерское мастерство, проведение интервью, сочинение и исполнение песен. Для некоторых групп было важно, чтобы разные задачи в процессе создания фильма распределялись одинаково, в других — каждый участник выбирал для себя предпочтительную роль. Хотя мы использовали примерно одинаковый подход в каждой стране, результаты поразительно различаются в зависимости от намерений участников семинара и моих коллег, а также того, как по-разному мы обсуждали этот процесс в течение каждого семинара. Одним из важных факторов была моя растущая способность «отпустить» и поэкспериментировать в игровой форме.

Фото 2. Тренинг по работе с камерой в Кюссеке (Cusseque), Ангола

Наша цель заключалась в модерировании процесса таким образом, чтобы каждый чувствовал себя его полноценным участником, представленным должным образом. Они отмечали, что насыщенные дискуссии и обсуждения сквозь призму возрастных и гендерных различий, а также социального и культурного происхождения были для них уникальным опытом, подтверждая тем самым концепцию Кесби (К^Ьу),

что включенные семинары — это «действо, дающее полномочия» (2005 г.). Кесби считает, что для закрепления подобного эффекта соответствующие дискурсы и практики должны включаться в повседневную жизнь, например путем создания долгосрочных и самоподдерживающихся социальных групп. Я хочу возразить: даже ограниченное по времени взаимодействие положительно влияет на ситуацию, в которой находятся участники, и их личностный рост. Далее я хочу проанализировать съемку как центральный элемент включенного кино.

Коллективная съемка

Как было отмечено ранее, участники семинара отнеслись к съемке как к наиболее важной задаче и быстро усвоили технические навыки. Следовательно, обсуждаемые здесь фильмы были почти полностью сняты сельскими жителями без предшествующего опыта съемок. Операторская техника существенно варьировалась как в целом, так и в конкретных случаях. С одной стороны, все они использовали камеру по-разному и развивали собственный стиль съемки. С другой, что еще более важно, участники семинара, мои местные коллеги и я, интерпретировали и договаривались о наших ролях по-другому в каждом из фильмов. Чтобы дать представление о различных формах сотрудничества, расскажу коротко на примере фильмов.

Первый фильм «Виза-Вету — Наша Жизнь», сделанный в Намибии, дает несколько романтическое представление о связанной с природными ресурсами деятельности, воспринимаемой как «традиционная» и «местная», такой, например, как ловля рыбы, выращивание проса и сбор диких фруктов. Участники семинара попросили соседей и друзей продемонстрировать эти занятия на камеру и засняли их. За исключением начальной сцены, сама съемочная группа осталась за кадром. Таким образом, участники семинара взяли на себя роль исследователей и документалистов, в то время как мы с моими местными коллегами следовали за ними и контролировали их работу, вмешиваясь лишь минимально. Эта перемена ролей становилась наиболее очевидной, когда съемочная группа беседовала с местными политиками и чиновниками, которые были крайне раздражены, что их снимали и интервьюировали местные жители, а не внешние эксперты.

В получившемся фильме фермеры изображаются как гордые и знающие эксперты в своей среде, в то время как представители местной элиты кажутся разобщенными и неуместными. По тому, каким образом участники семинара включили в фильм различные интервью, ревальвирующие их значимость, такое сопоставление может быть прочитано как критический анализ существующих соотношений сил.

Фильм «Секрет нашей окружающей среды», выпущенный в Ботсване в 2012 г., более откровенно политический. Хотя вначале фильм

знакомит с «традиционным» природопользованием, например с рыбным промыслом и сбором диких фруктов, основное внимание в нем сосредоточено на социальной сфере, находящейся во власти дикой природы, туризма и сельского хозяйства. Дикая природа и окружающая среда являются общинными ресурсами в Ботсване, однако международные игроки туристической индустрии забирают себе самую высокую долю дохода от них, организуя туризм в Серонге. Некоторые сельские жители получают небольшую заработную плату, работая в качестве экскурсоводов или обслуживающего персонала в одной из ближайших гостиниц, но большинство их являются фермерами, ведущими натуральное хозяйство и регулярно сталкивающимися с проблемой уничтожения их полей слонами или другими животными. Важно, что участники семинара решили не снимать «настоящих» действующих лиц, занимающихся бизнесом, — владельцев гостиниц или туроператоров, — но реконструировать значимые ситуации и разногласия посредством импровизированной актерской игры.

Фото 3. Съемки в Серонге, Ботсвана

Большая часть фильма показывает участников семинара, занимающихся своей повседневной работой (фермерство, рыбная ловля и проведение экскурсий) однако с долей самоиронии и театральности, благодаря элементу вымышленности, так же как и в этнографическом кино. В других случаях эти идеализированные саморепрезентации обретают более серьезную тональность. Так, в одной сцене участники попросили меня (выступив в роли туриста) поднять вопрос о неравенстве в дохо-

дах. После чего этот вопрос стал предметом обсуждения в импровизированной дискуссии с участием четырех участников из Ботсваны. Постановочные сцены дополнялись рядом интервью с политиками и чиновниками по тому же вопросу о неравномерном распределении доходов от природных ресурсов. Таким образом, один и тот же предмет обсуждался в двух различных режимах — вымышленном и реалистичном. Сначала я был удивлен, что участники были настолько откровенно критичны к своим политическим лидерам, в то время как другие аспекты проблемы они предпочли представить в игровой форме. Позже я понял, что в реальной манере они взаимодействовали с посторонними людьми, в то время как для обсуждения ситуации в деревне была более предпочтительна вымышленная структура.

Во время съемки именно этого фильма, по сравнению с остальными, роли и иерархии в проекте оказались наиболее пластичными. Во-первых, мой местный сорежиссер был одновременно активным членом съемочной группы. Во-вторых, участники семинара решили устроить постановочные сцены таким образом, чтобы самим попасть в кадр. Их постоянное перемещение то за, то перед камерой размыло границы между наблюдателями и наблюдаемыми. В-третьих, как упоминалось выше, участники попросили меня сыграть для них в одной из их постановок, еще больше ослабив традиционную иерархию между куратором и рядовыми участниками семинара. Это имело важные последствия для его дальнейшего развития и отношения к результатам работы. Значимость смены ролей и игры исследователей на камеру рассматривалась географом Сарой Киндон (Sara Kindon) на семинаре по ВВ, организованном ею во время своих исследований: «Подобные движения наших тел позади и перед камерой… символизируют степень дестабилизации традиционных отношений власти в исследовательских отношениях и, в особенности, претензии на неоспоримую прозрачность образа. В результате эти действия способствовали более явному признанию посредничества и ситуативности всех участников в политике производства знаний, связанных с целью проекта, а также вывели на более глубокий уровень доверия и понимания в рамках самого исследовательского партнерства» (Kindon 2003: 146).

Фильм «Мед», снятый в Анголе в 2013 г., был совершенно иным, главным образом потому, что мы с моим коллегой Мигелем Хиларио изо всех сил старались взаимодействовать с участниками нашего семинара. Мигель был родом из региона, находящегося в нескольких сотнях километров от этого места, и только недавно переехал в город поблизости отсюда. Он говорил на нгангуэла (Nganguela), умбунду и португальском, но не владел местным языком чокве. Хотя нам и удалось обсудить некоторые практические вопросы, подробные дискуссии на тему формы и содержания фильма, которые были центральным элемен-

том предыдущих семинаров, были невозможны. Когда я осознал эту проблему, в качестве дополнительного средства обмена информацией мы стали использовать рисунки. Например, участники сделали довольно тщательные зарисовки видов занятий, которые они хотели бы снять. Однако если участники предыдущих семинаров воспринимали всесторонние обсуждения как новый и обогащающий опыт, их отсутствие в Читембо (Chitembo) стало серьезным разочарованием для всех сторон.

Поэтому я попросил участников показать нам, о чем они хотели бы сделать фильм. Мы отправились в долгую прогулку по лесу, во время которой они показали нам с Мигелем ульи. Было решено, что Куинтас (Quintas), один из них, бывший опытным пчеловодом, продемонстрирует для фильма процессы сооружения традиционного улья и сбора меда. Бино (Bino), второй участник, тоже разбиравшийся в пчеловодстве и знавший поэтому всю последовательность действий, оказался чрезвычайно талантливым оператором. Во время съемок двое мужчин прекрасно сработались, в результате чего появился этнографически насыщенный материал для наблюдения. В фильме показывается, как пчеловод сначала легко перемещается по лесу, собирая различные материалы, необходимые для улья, процесс строительства которого передается очень подробно: умелые руки и простые инструменты, создающие сложный образец ремесленного мастерства. Фильм представляет воплощенные в яркую форму знания и является прекрасным примером аудиовизуальной этнографии.

Примечательно, что ангольские участники также выстраивали свои отношения с исследователями не только словесно, но и посредством импровизации и игры. Так, когда снимали сцену, показывающую использование меда в приготовлении пищи, две женщины, которые этим занимались, сказали нам с Мигелем, что они хотели бы запечатлеть на камеру, как мы пробуем сделанное ими блюдо. Если группа в Ботсване еще до начала съемок попросила меня выступить в роли актера, то ангольские участники вовлекли нас в сюжет фильма непосредственно в их процессе. К нашему удивлению только во время монтажа (с переводчиком) мы узнали, что Аделина (Adelina) и Фатима (Fátima) договорились об этом заранее. Говоря (довольно покровительственно) о нас (но без нас), они настойчиво позиционировали нас как «других».

Три описанных здесь фильма иллюстрируют различные способы, с помощью которых включенная съемка может расширять и улучшать перформативное пространство, составленное семинарами (Kothari 2004; Kesby 2005). Несмотря на то что обстановка фильмов представляется неприемлемой или ограниченной для незападных людей («aris 1992, Weiner 1997), можно видеть, что участники таких семинаров во всем мире успешно адаптировали ее для собственных целей (Turner 1992, 1995; Ginsburg 1991, 1995; Flores 2009). Мой собственный опыт пока-

зывает, что весь процесс кинопроизводства с присущими ему элементами совместного принятия решений, импровизации и актерского мастерства являет собой уникальное пространство для взаимодействия и создания чего-то значимого в сотрудничестве между исследователями, участниками семинара и внешними акторами. Процесс съемки выступает центральным элементом, способствующим импровизации, игре, риску и случаю, которые Жан Руш считал необходимыми для «вдохновенной игры». Включение постановочных сюжетов создает двойственность между вымыслом и реальностью, что облегчает актерскую игру и усиливает иерархию в исследованиях и сфере кино.

Коллективный монтаж

Основная идея фильмов заключалась в том, чтобы показать разные аспекты природопользования и поговорить с людьми, интересными для участников семинара. Нас вдохновило этнографическое кино, сочетающее в себе наблюдение и беллетризацию с неформальными беседами и интервью. Поскольку ограниченные временные рамки не позволяли научить участников пользоваться монтажными программами, я монтировал вместе с упомянутыми выше коллегами, поддерживая постоянную связь с группой9. Мой монтаж был основан на принципах целостности и последовательности. Обычно я делал предварительный отбор из всего отснятого материала и представлял его группе.

Фото 4. Коллективный монтаж в Серонге, Ботсвана

Из видеосъемки наблюдений и реконструкций мы делали грубую нарезку, чтобы дать общее представление, как выглядят те или иные занятия; из диалогов и интервью вырезали лишние или непонятные куски. Затем встречались с группой, вместе отсматривали материал и обсуждали, какие действия, диалоги и выдержки из интервью должны быть включены в фильм, а какие можно оставить без внимания. Как правило, этот выбор основывался на согласованных решениях, в некоторых случаях мы даже организовывали голосование. Внеся изменения, мы снова встречались через несколько дней, чтобы продолжить дальше. Общий сценарий складывался уже в процессе монтажа, и нам обычно приходилось доснимать материал для заполнения пробелов, например начальные планы или финальную песню. Монтаж строился на принципах документального реализма и этнографического кино, а также определялся моим личным видением. В то же время участники семинара принимали важные для структуры фильма решения. На мой взгляд, способ, которым мы монтировали фильмы, представлял собой процесс совместного конструирования рождения смыслов.

Коллективное восприятие

Каждый семинар по созданию фильмов завершался несколькими показами, организованными участниками в своих деревнях. Отклики сообщества были в целом положительными и инициировали многочисленные дискуссии. В конце проекта, когда все фильмы были завершены, мы организовали деревенские показы всех трех фильмов в регионах исследования в Анголе, Намибии и Ботсване. Реакция аудитории однозначно свидетельствовала, что зрители сумели обнаружить параллели между собственными ситуациями и представленными в фильмах из соседних стран. По-видимому, фильмы смогли передать ощущение общей идентичности, несмотря на национальные, языковые и этнические различия. Показ фильмов в присутствии съемочной группы и главных героев предоставил новые возможности для их обсуждения (Englehart 2003; Stadler 2003). Хотелось бы заметить, что мощные импульсы от актерской игры распространялись на аудиторию и во время просмотра.

Дальнейшие перспективы

Можно рассматривать такой способ создания фильмов как форму «псевдовключенности», поскольку влияние их на исследования в целом и условия жизни людей было явно ограниченным. Однако мне хотелось бы оценить их позитивно. Прежде всего, сами участники проекта восприняли это как значимый для них опыт, а местные сообщества — как один из наиболее важных результатов исследования. Если посмотреть

шире, то эти фильмы визуализируют сельских жителей, которые иначе могли бы остаться лишь в рамках исследовательского проекта, невидимыми для широкой общественности. Эти фильмы изображают их как экспертов, знатоков своей окружающей среды, как активных и многогранных личностей. Еще более важно, что представители маргинальных сообществ в значительной степени повлияли на форму и содержание этих фильмов, играя лидирующие роли в процессе их производства. Наконец, я воспринимаю эти фильмы как форму антропологического исследования.

Фото 5. Показ фильма в Машаре, Намибия

Несмотря на множество общих черт, существует целый ряд методологических и эпистемологических различий между этнографическим фильмом и записями, сделанными режиссерами-не-антропологами. Исследовательские по своей природе этнографические фильмы «стремятся истолковать одно общество для другого» (MacDougall 1992: 96).

Подкрепленный антропологической теорией и основанный на полевых этнографических исследованиях, этот жанр обычно (но не исключительно) являет собой взгляд человека со стороны на изучаемую культуру или группу (см., например, MacDougall 1995; Ruby 2000). Инди-генные фильмы и другие «тематические медиа» (Ruby 2000) — это саморепрезентации, направленные в первую очередь на членов собственного сообщества или культуры Crawford 1995; Ginsburg 1995). Эти фильмы, как правило, являются скорее предикативными и кодифици-

рующими, чем исследовательскими, часто способствуя обсуждению культурной интичности (Ruby 2000: 196). Создание включенного этнографического кино не нацелено на предоставление возможности отдельным лицам или группам делать свои собственные фильмы, как в случае с индигенными медиа или недавней работой Дэвида Макдугалла (MacDougall et al. 2013). Описанные здесь фильмы сочетают антропологические и локальные перспективы в процессе межкультурного взаимодействия, одинаково интересного и значимого как для местной, так и для широкой аудитории. Включенное этнографическое кино может применяться во множестве разных контекстов. Передача камеры в руки представителей изучаемой культуры, что является одним из его основных принципов, полностью меняет процесс кинопроизводства и, следовательно, его результат.

Примечания

1 Дополнительную информацию можно найти здесь: http://future-okavango.org/ (дата обращения: 04.04.2016).

2 Практики Руша многократно критиковались рядом ученых и режиссеров, увидевших в них патерналистскую, аполитичную, колонизаторскую и даже расистскую составляющую. Полный обзор критики см.: Henley 2009: 330.

3 В то время как сам Руш называл этот подход «cinéfiction», «кинофикшн», со временем он получил название «этнофикшн». Однако происхождение термина остается неизвестным (Henley 2009: 74, 441).

4 Известным исключением является «Проект Навахо» под руководством Сола Уорта (Sol Worth) и Джона Адэра (John Adair) (1972), которые обучили индейцев племени Навахо снимать видео на 16-миллиметровую кинопленку. Однако они использовали эти фильмы в качестве материала для анализа, целью которого было выяснить, существует ли у представителей племени Навахо особый взгляд на мир, а также сделать более общие выводы об их мировоззрении и культуре.

5 Целью этих мероприятий было ознакомление с основными данными по определенной этнической группе или географической местности посредством демонстрации фильмов, снятых антропологами, съемочной группой и актерами, наряду с фильмами, созданными членами исследуемой группы. Для информации см. сайт Comité du Film Ethnographique (2016).

6 Прикладная визуальная антропология включает в себя разнообразные формы деятельности, связанные так тесно, что они «используют визуальную антропологическую теорию, методологию и практику для достижения прикладных неакадемических целей» (Pink 2006: 87). В то же время эти проекты потенциально могут снова обратиться к науке, внося вклад в построение теории и инновационной методологии (Pink 2009: 25).

7 Одним из подобных проектов, которому обычно приписывают большой вклад в развитие ВВ, является «Процесс Фого» (Fogo Process), ставший частью программы «Challenge for Change» Канадского национального управления кинематографии (NFB) (см.: Lunch & Lunch 2006; White 2003b; Frantz 2007).

8 В Анголе я решил попробовать другой подход, поскольку создание тематически сфокусированного фильма показалось мне более интересным с точки зрения кино. Коллега с проекта TFO, проводивший антропологическое исследование в этой местности, сказал мне, что пчелы являются здесь важным средством существования и источником прибыли. В связи с этим я спросил участников, хотели бы они снять фильм «Мёд». Они подтвердили значимость проблемы и решили сделать фильм о различных аспектах пчеловодства.

9 В Анголе мы наняли молодого человека, свободно владевшего чокве и португальским,

для перевода и консультирования по вопросам культуры во время монтажа.

Литература

Arnstein Sh. A Ladder of Citizen Participation // The City Reader. Stout / Eds. by F. & R.T. Le Gates. New York ; London: Routledge, 2007. P. 244-255.

Aufderheide P. The Video in the Villages Project: Videomaking with and by Brazilian Indians // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 83-93.

Braden S. Video for Development. A Casebook from Vietnam. Oxford: Oxfam, 1998.

Cleaver F. Paradoxes of Participation: Questioning Participatory Approaches to Development // Journal of International Development. 1999. № 11. Р. 597-612.

Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / Eds. by J. Clifford, G. Marcus. University of California Press, 1986.

Comité du Film Ethnographique. Regards Comparés. 2016. URL: http://comiteduflmeth nographique.com/regards-compares (accessed 15.04.2016).

Cooke B., Kothari U. The Case for Participation as Tyranny // Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London ; New York: Zed Books. 2004. P. XII. 207 s.

Crawford P.I. Nature and Advocacy in Ethnographic Film: The Case of Kayapô Imagery // Advocacy and Indignous Filmmaking / Eds. by H.H. Philippsen, B. Markussen. Hajbjerg: Intervention Press, 1995. P. 7-22.

D ‘engelbronner-kolff F.M. A Web of Legal Cultures: Dispute Resolution Processes Amongst the Sambyu of Northern Namibia. Vrije Universiteit Amsterdam, 2001.

Durington M. Participatory and Applied Visual Anthropology with the Botswana San // Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Studies in Applied Anthropology / Ed. by S. Pink. Oxford: Berghahn, 2009. Vol. 4. P. 191-207.

Elder S. Collaborative Filmmaking: An Open Space for Making Meaning, a Moral Ground for Ethnographic Film // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 94-101.

Englehart L. Media Activism in the Screening Room: The Signfcance of Viewing Locations, Facilitation and Audience Dynamics in the Reception of HIV/AIDS Films in South Africa // Visual Anthropology Review. 2003. № 19 (1-2). Р. 73-85.

Faris J. Anthropological Transparency: Film, Representation and Politics // Film as Ethnography / Eds. by P.I. Crawford, D. Turton. Manchester: Manchester University Press, 1992. P. 171-182.

Ferguson J. The Anti-Politics Machine: «Development», Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

Flores C. Sharing Anthropology: Collaborative Video Experiences among Maya Film-Makers in Post-War Guatemala // Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Studies in Applied Anthropology / Ed. by S. Pink. Oxford: Berghahn, 2009. Vol. 4. P. 209-223.

Foucault M. Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995.

Foucault M. Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Har-low: Pearson Education, 2010.

Frantz J. Using Participatory Video to Enrich Planning Processes // Planning Theory & Practice. 2007. № 8 (1). Р. 103-107.

Freire P. Pädagogik Der Unterdrückten: Bildung Als Praxis Der Freiheit. Reinbek: Rowohlt, 1977.

Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press, 1984.

Ginsburg F. The Parallax Effect: The Impact of Aboriginal Media on Ethnographic Film // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 64-76.

Ginsburg F. Indigenous Media: Faustian Contract or Global Village? // Cultural Anthropology. 1991. № 6 (1). Р. 92-112.

Ginsburg F. Native Intelligence: A Short History of Debates on Indigenous Media and Ethnographic Film // Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology / Eds. by J. Ruby, M. Banks. Chicago ; London: University of Chicago Press, 2011.

Ginsburg F., Abu-lughod L., Larkin B. Introduction // Media Worlds: Anthropology on New Terrain / Eds. by F. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin. Berkeley: University of California Press, 2002. P. 1-36.

Goffman E. Wir Alle Spielen Theater: Die Selbstdarstellung Im Alltag. München: Piper, 2010.

Grimshaw A. The Ethnographer’s Eye: Ways of Seeing in Modern Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Gruber M. Liparu Lyetu — Our Life. Participatory Ethnographic Filmmaking in Applied Contexts. Bremen: University of Bremen, 2015.

Henkel H., Stirrat R. Participation as Spiritual Duty; Empowerment as Secular Subjection. In Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 2004. P. 168-184.

Henley P. Putting Film to Work: Observational Cinema as Practical Ethnography // Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography / Eds. by S. Pink, L. Kürti, A.I. Afonso. London ; New York: Routledge, 2004. P. 109-130.

Henley P. The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. Chicago; London: University of Chicago Press, 2009.

Jorgensen A.M. Filmmaking as Ethnographic Dialogues: Rouch’s Family of «Scoundrels» in Niger // Visual Anthropology. 2007. № 20 (1). P. 57-73.

Kesby M. Retheorizing Empowerment-through-Participation as a Performance in Space: Beyond Tyranny to Transformation // Signs. 2005. № 30 (4). P. 2037-2065.

Kindon S. Participatory Video in Geographic Research: A Feminist Practice of Looking? // Area. 2003. № 35 (2).

Kothari U. Power, Knowledge and Social Control in Participatory Development // Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 2004. P. 139-152.

Loizos P. Innovation in Ethnographic Film from Innocence to Self-Consciousness, 19551985. Manchester: Manchester University Press, 1993.

Lunch N., Lunch C. Insight into Participatory Video. A Handbook or the Field. Oxford: In-sightshare, 2006.

Macdougall D. Media Friend or Media Foe? // Visual Anthropology. 1987. № 1 (1). P. 54-58.

Macdougall D. Complicities of Style // Film as Ethnography / Eds. by P.I. Crawford, D. Tur-ton. Manchester: Manchester University Press, 1992. P. 90-98.

Macdougall D. Beyond Observational Cinema // Principles of Visual Anthropology / Ed. by P. Hockings. Berlin; New York de Gruyter, 1995. P. 115-133.

Menter H., RoaM.C., Beccera O.F., Roa C., Celemin W. Using Participatory Video to Develop Youth Leadership Skills in Colombia // Participatory Learning and Action. 2006. № 55 (December). P. 107-114.

Michaels E. The Aboriginal Invention of Television in Central Australia. 1982-1986. Australian Inst. of Aboriginal Studies. 1986.

Mistry J., Berardi A. The Challenges and Opportunities of Participatory Video in Geographical Research: Exploring Collaboration with Indigenous Communities in the North Ru-pununi, Guyana // Area. 2011. P. 1-7.

MosseD. ‘People’s Knowledge’, Participation and Patronage: Operations and Representations in Rural Development // Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 2004. P. 16-35.

Nichols B. The Ethnographer’s Tale // Visual Anthropology Review. 1991. № 7 (2). P. 31-47.

Nigg H., Wade G. Community Media: Community Communication in the United Kingdom -Video, Local T. V., Film and Photography. Zürich: Regenbogen-Verlag, 1980.

Oakley P. Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Offce, 1991.

Pink S. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. Routledge, 2006.

Pink S. Applied Visual Anthropology. Social Interventions and Visual Methodologies // Visual Interventions: Applied Visual Anthropology / Ed. by S. Pink. Oxford: Berghahn, 2009. P. 3-28.

Rouch J. Cine-Ethnography. University of Minnesota Press, 2003.

Ruby J. Picturing Culture: Explorations of Film & Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Russell W.A., Wickson F., Carew A.L. Transdisciplinarity: Context, Contradictions and Capacity // Futures. 2008. № 40 (5). Р. 460-472.

Sjoberg J. Ethnofction: Drama as a Creative Research Practice in Ethnographic Film // Journal of Media Practice. 2008. № 9 (3). Р. 229-242.