Польза коронавируса для экологии — редкие морские коровы вернулись на побережье Таиланда

Загрязнение моря и человеческая деятельность почти вытеснили этих животных с побережья.

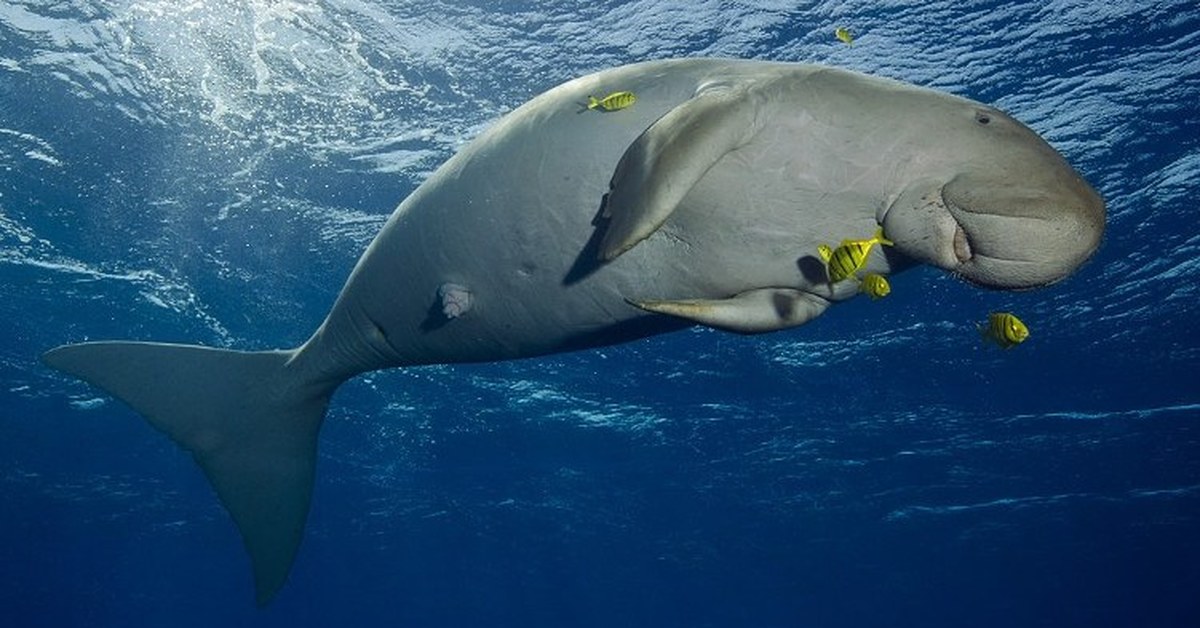

Взрослая морская корова, или дюгонь / Фото en.wikipedia.org

Редких морских млекопитающих дюгоней, также известных как морские коровы, заметили на юге Таиланда.

Читайте такжеThe Guardian: Пандемия COVID-19 очистила природу, но человечество может быстро уничтожить всю пользу

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Загрязнение моря и человеческая деятельность почти вытеснили этих животных с побережья. Сейчас популяция морских коров в Таиланде составляет всего около 250 особей.

Во время карантина, когда вода очистилась, животные вернулись, чтобы полакомиться водорослями и погреться на солнышке.

Отметим, дюгонь, от французской морская корова, это растительноядные морские млекопитающие ряда сиренообразных, распространенные преимущественно в Индийском океане. Длина тела взрослой особи составляет 2,5-4 метра, вес достигает 600 кг. Считаются уязвимым видом, занесенным в Красную книгу Международного союза охраны природы, ведь в свое время дюгоней активно истребляли за мясо, напоминающего вкус телятины, а также ради жира, шкуры и костей, которые идут на поделки под слоновую кость. В некоторых азиатских культурах части тела дюгоней используются в традиционной медицине. Из-за охоты и деградации среды обитания на большей части ареала дюгонь стал редким или исчез. Так, по оценкам, которые основаны на частоте вылова дюгоней сетями, его численность в лучшей части ареала, вблизи берегов Квинсленда, с 1962 по 1999 годы сократилась с 72 000 до 4 220 особей. Сейчас вылов дюгоней запрещен. Охота разрешена лишь как традиционный промысел коренных народов.

Считаются уязвимым видом, занесенным в Красную книгу Международного союза охраны природы, ведь в свое время дюгоней активно истребляли за мясо, напоминающего вкус телятины, а также ради жира, шкуры и костей, которые идут на поделки под слоновую кость. В некоторых азиатских культурах части тела дюгоней используются в традиционной медицине. Из-за охоты и деградации среды обитания на большей части ареала дюгонь стал редким или исчез. Так, по оценкам, которые основаны на частоте вылова дюгоней сетями, его численность в лучшей части ареала, вблизи берегов Квинсленда, с 1962 по 1999 годы сократилась с 72 000 до 4 220 особей. Сейчас вылов дюгоней запрещен. Охота разрешена лишь как традиционный промысел коренных народов.

Как сообщал УНИАН, ранее опустевшие из-за коронавируса пляжи Таиланда заняли редкие кожистые черепахи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

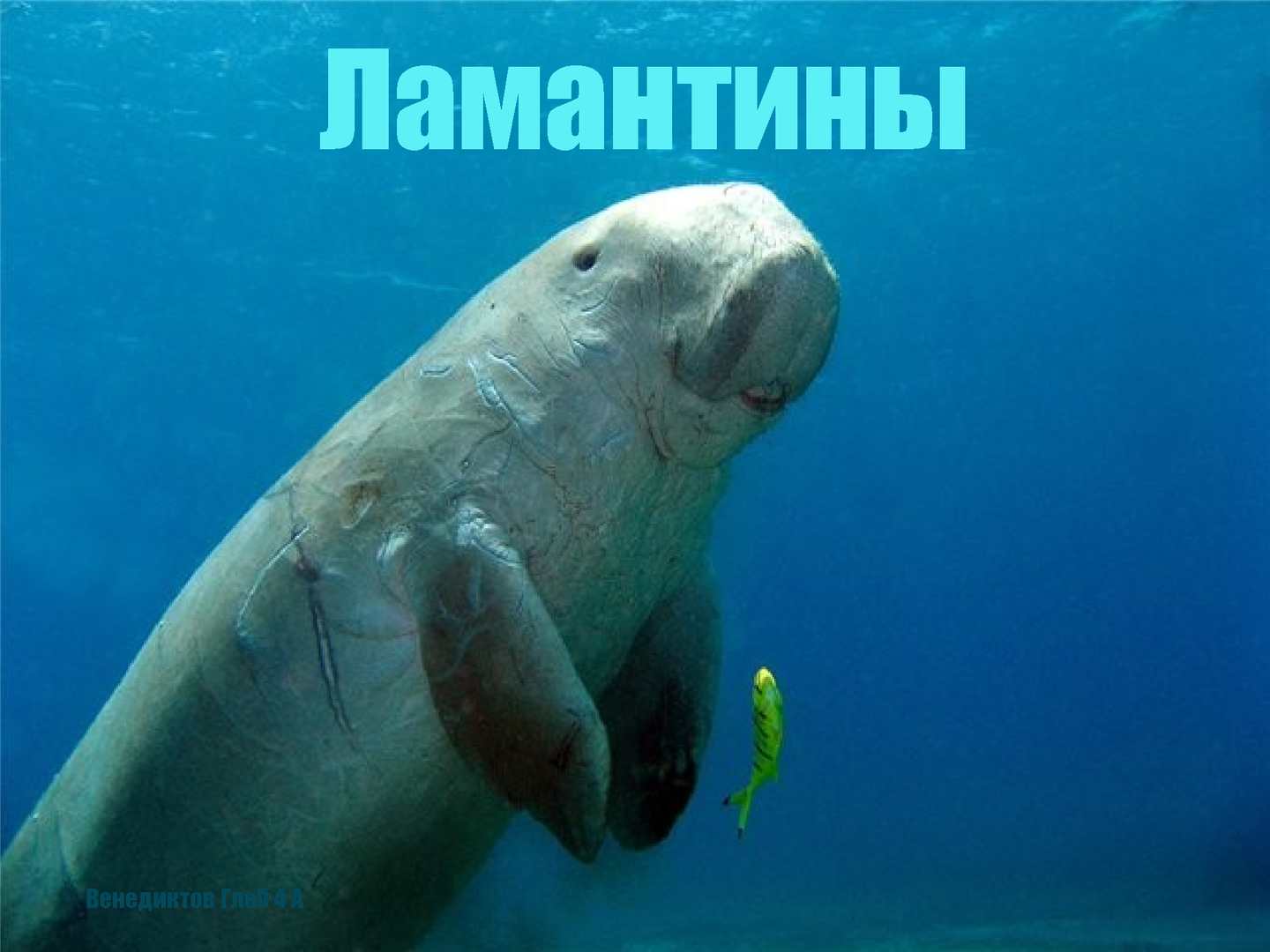

Морские коровы — В мире животных

Морская корова – это морское животное, огромных размеров. Изначально существовало около 20 видов этого животного, однако, человеку известно 3 основных вида:

Изначально существовало около 20 видов этого животного, однако, человеку известно 3 основных вида:

Стеллерова корова была истреблена еще в XVIII веке. Примерно сразу же после ее описания люди начали массово истреблять этот вид из-за очень вкусного мяса, жира. Сейчас все оставшиеся виды морских коров запрещено убивать или вылавливать, так как они объявлены вымирающим млекопитающим.

Вес одной взрослой особи составляет около 600 кг, но встречались и более крупные экземпляры 800 — 900 кг. Длина колеблется от 3 до 7 метров. Тело грузное, веретенообразное.

Верхняя губа и нос напоминали хобот. Зубов у них не было, имелись вместо них две роговые пластинки — на нижней челюсти и на небе. У них маленькие глаза.

Хвост напоминает большое весло. Благодаря ему ламантин может с легкостью плавать, играть или даже при надобности защищаться. Правда, последнее не сильно поможет, ведь несмотря на то, что ламантин очень сильный, главными охотниками на него является тигровая акула и кайман, против которых такой хвост бессилен.

Передние ласты довольно маленьких размеров. Они предназначены для того, чтобы разгребать ил на дне и доставать различную растительность.

Место обитания

Ламантины за средой обитания и особенностями делятся на три основных разновидности, а именно:

- Африканских. Африканские морские коровы немного темнее своих собратьев, они обитают в теплых экваториальных реках и на западном африканском побережье;

- Амазонских.Амазонские ламантины обитают в пресной воде, потому их кожа более гладкая и блестящая, а на животе можно найти белое или розоватое пятно;

- Американских. Американские ламантины самые крупные представители рода. Они могут жить как в морской, так и в соленой воде, наиболее часто их можно встретить в Карибском море.

Большая глубина не подходит для этих млекопитающих. Ведь там много опасностей, потому они предпочитают мелководье глубиной до 3 метров.

Питание. Образ жизни

Питаются морские коровы растениями, на дне рек и морей, то есть водорослями различных видов. Утром и вечером наступает время приема пищи. А днем они отдыхают на морском дне, раз, в несколько минут поднимаясь на поверхность, чтобы подышать воздухом.

Утром и вечером наступает время приема пищи. А днем они отдыхают на морском дне, раз, в несколько минут поднимаясь на поверхность, чтобы подышать воздухом.

Ежедневно ламантины съедают до 20% своего веса. Потому, их часто переселяют в местность, где слишком обильная морская растительность загрязняет воду. Таким образом, ламантины очищают моря и реки. Это медлительные, спокойные и добродушные животные.

Размножение

Морские коровы – одиночки по своей натуре. Однако, в случае угрозы их сородичам или в определенные моменты жизни они держатся вместе для защиты или выращивания потомства. Во время брачного периода самок обхаживает несколько самцов.

Беременность длится примерно один год. Новорожденный ламантин весит примерно 30 килограмм, а размером не превышает 1,4 метра. В это время он очень уязвим, потому самка не отлучается от него, и постепенно учит его выживать, находить пищу и так далее.

Через два года ламантеныш начинает самостоятельную жизнь без матери. Хоть эти животные и одиночки, однако, считается, что связь матери и детеныша длится практически всю их жизнь. Также несмотря на то, что это очень скромные животные, которые не очень любят присутствия людей, были случаи, когда они сами подплывали к людям и играли с ними.

Хоть эти животные и одиночки, однако, считается, что связь матери и детеныша длится практически всю их жизнь. Также несмотря на то, что это очень скромные животные, которые не очень любят присутствия людей, были случаи, когда они сами подплывали к людям и играли с ними.

Почему исчезла Стеллеровая корова

В 1741г Георг Стеллер обнаружил в экспедиции этих удивительных гигантов. Мясо стеллеровой коровы оказалось вкусным. Выловить её не предоставляло труда, т.к. эти животные не боялись человека. Всего за 27 лет люди истребили этот вид.

Есть данные, что последнюю стеллеровую корову съели русские — землепроходец Федот Попов со своей командой. Выловили они её около острова Беринга. И только спустя 6 лет были опубликованы записи Стеллера об обнаружении этих гигантов.

Продолжительность жизни

В дикой природе ламантины и дюгони живут 25 — 70 лет. Стеллеровая корова, по мнению ученых, могла прожить до 90 лет.

- Класс — Млекопитающие

- Отряд — Сирены

- Семейство -Дюгоневые

- Род — Морские коровы

Дюгони — «сирены» моря (3 фото)

Больше всего в Индии почитается священное животное – корова. А в глубинах Индийского океана обитает таинственный морской житель – дюгонь.

А в глубинах Индийского океана обитает таинственный морской житель – дюгонь.

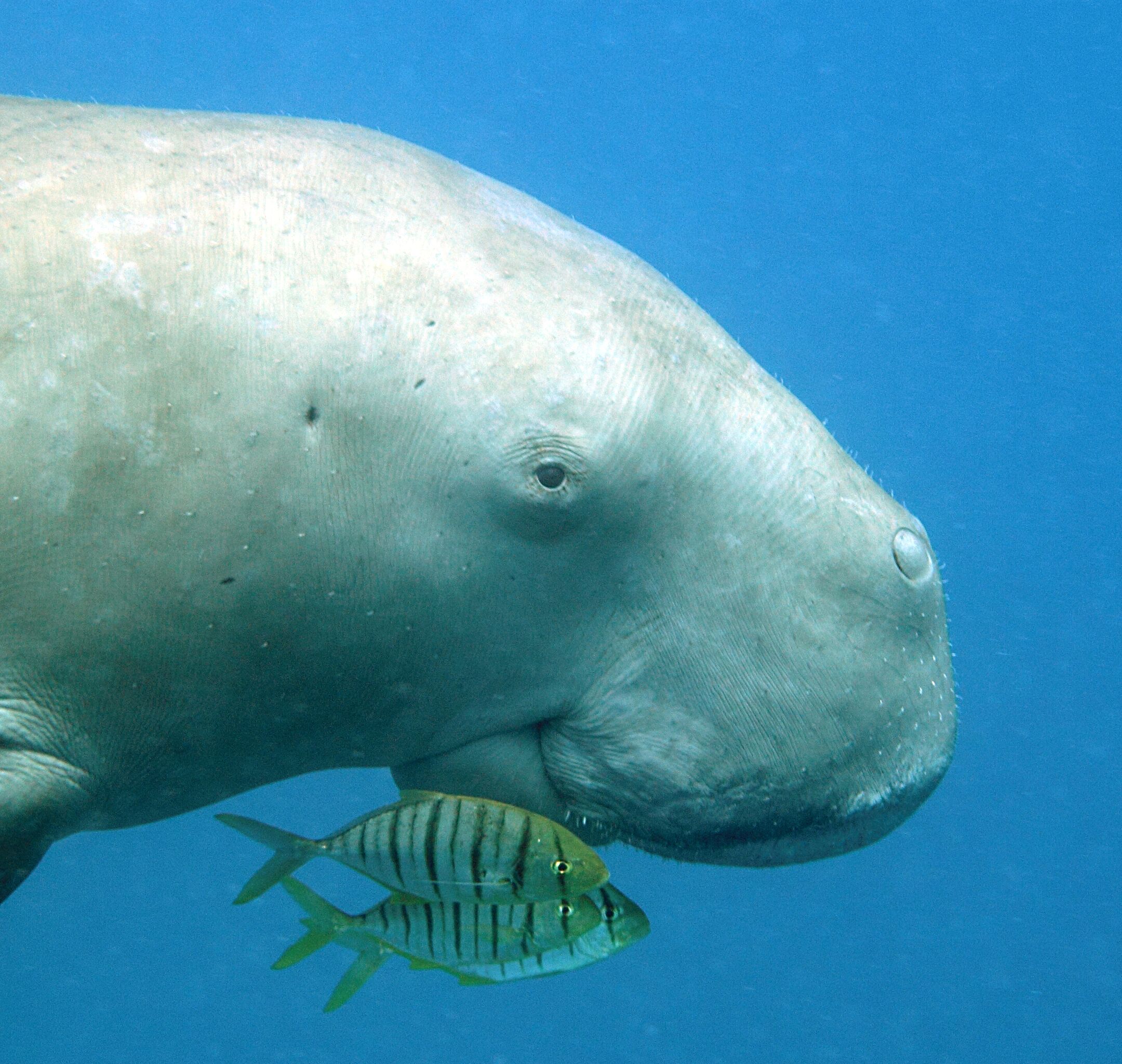

Дюгонь – водное млекопитающее семейства сирен, которое обитает в Красном море и Индийском океане, а также в северных водах Австралии. Это довольно крупное и необычное животное.

Название «дюгонь» в переводе с малайского языка означает «морская дева», «русалка». В былые времена по образу дюгоня были созданы мифы о сиренах и русалках.

Прежде всего, попробуем прояснить кто такие сирены. Сирены – это класс травоядных млекопитающих, в который входят всего четыре представителя. Живут они в воде, основной пищей является морская трава и водоросли. Так как дюгони «пасутся» на мелководье в уединённых прибрежных водах, то их часто называют морскими коровами.

Млекопитающие обладают массивным цилиндрическим телом, толстой кожей, с множеством складок, чем внешне очень напоминают тюленей. Однако, дюгони, в отличие от тюленей, не могут передвигаться по суше. В процессе эволюции их лапы полностью преобразовались в плавники. Также отсутствуют задние конечности и спинные плавники.

Также отсутствуют задние конечности и спинные плавники.

Из всех представителей сирен дюгони являются самыми мелкими. Длина тела составляет не более 4 метров, а вес около 600 кг. Самки обычно вырастают намного мельче, чем мужские особи.

Первые останки дюгоней датированы возрастом в 20 млн. лет. В те далёкие времена эти животные были способны спокойно передвигаться по суше, так как имели все четыре конечности. Но и тогда они больше времени проводили в воде. А через определённый промежуток времени вовсе утратили возможность выбираться на поверхность земли. Виной тому стал их большой вес, так как слабые плавники просто не могут физически выдержать около 500 кг веса млекопитающего.

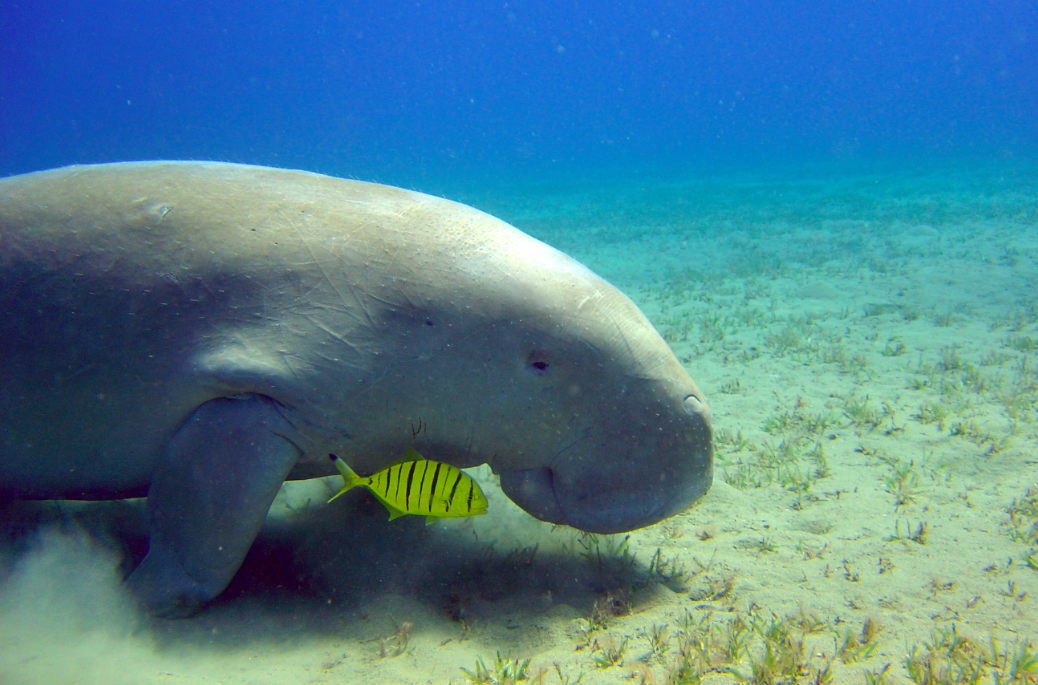

Да и плавают дюгони тоже не очень быстро и искусно. В основном они осторожно передвигаются по дну, отталкиваясь передними плавниками. На «морских полях» они не только поедают траву и водоросли, а и приподнимают своей мордочкой песок и донный грунт в поисках сочных корешков. Природа наделила морских коров мозолистой пастью и языком, чтобы облегчить им пережёвывание лакомств. У взрослых дюгоней верхние зубы трансформируются в небольшие бивни (около 7 см длиной). При помощи бивней им легче выкорчёвывать траву, при этом они оставляют характерные бороздочки на дне. Именно по таким следам очень легко вычислить места, где пасутся морские коровы.

У взрослых дюгоней верхние зубы трансформируются в небольшие бивни (около 7 см длиной). При помощи бивней им легче выкорчёвывать траву, при этом они оставляют характерные бороздочки на дне. Именно по таким следам очень легко вычислить места, где пасутся морские коровы.

Ареал обитания сирен зависит от наличия водорослей и травы, которые они употребляют в пищу. Когда травы становится недостаточно, то и мелкие донные позвоночные становятся деликатесом. Такое изменение вкусовых предпочтений в еде вызвано катастрофическим снижением количества водной растительности в некоторых местах обитания дюгоней. А без такого «дополнительного» прикорма морские коровы не смогли бы выжить в некоторых областях Индийского океана.

На сегодняшний день резко сократилась популяция этих замечательных животных. В Японии количество дюгоней составляет всего около 50-ти голов. А В Персидском заливе обитает приблизительно 7500 особей, хотя это довольно условные данные. Небольшое количество дюгоней осталось в Индийском океане, Красном море, Аравийском море, на Филиппинах и проливе Джохор.

Ещё в древние времена люди охотились на сирен. В эпоху неолита первобытные люди оставляли на стенах наскальные рисунки дюгоней. Основной целью охоты тогда являлись жир и мясо животных, так по вкусу было оно очень схоже с «земной» телятиной. А кости морских млекопитающих использовали в качестве материала для различных поделок и фигурок.

Дюгони — миролюбивые животные. И этим часто пользовались охотники за их ценной шкурой и жиром, а также мясом. Причём браконьерство достигло таких масштабов, что теперь популяция дюгоней нуждается в законодательной защите. Иначе этому виду грозит вымирание, такая участь постигла более крупную морскую корову Стеллеру (их полностью истребили всего за несколько десятилетий).

Безнаказанная охота на дюгоней, а так же глобальные проблемы окружающей среды привели к практически полному вымиранию морских коров по всему свету. На сегодняшний день дюгони занесены в Международную красную книгу со статусом «уязвимый вид». На вылов животных сетями наложен строжайший запрет, а добыча разрешена только аборигенным народам.

Дюгонь — морская корова океанов. Факты, описание, фото

Морская корова – это дюгонь – самое странное морское млекопитающее, которое было найдено у северного побережья Австралии. Давайте же рассмотрим это животное более подробно.

Общая информация

Дюгони тесно связаны с ламантинами и широко известны под названием «морские коровы» из-за своего мирно пасущегося образа жизни. Имеют тускло-серые, торпедообразные тела с ластообразными передними лапами и небольшим хвостом, внешне схожим по форме с дельфиньим. У дюгоня отсутствуют спинные плавники и задние конечности. У зрелых самцов есть бивни.

Морские коровы очень застенчивые и не любители приближения исследователей, что затрудняет изучение и получение данных об этих неуловимых животных.

Ближайший родственник дюгоня, Стеллерова корова (или капустница), была истреблена человеком в течение 27 лет после своего открытия в 18 веке.

Размер

В длину взрослые дюгони могут достигать от 2,5 до 4 метров и весить в районе 600 килограмм. Кстати малыши имеют не менее внушительные размеры – 1,2 метра в длину и вес до 30 кг.

Где обитает дюгонь?

Дюгони встречаются в прибрежных водах от западной части Тихого океана до восточного побережья Африки. Они являются строго морскими млекопитающими, в отличие от ламантинов, которые нуждаются в пресной воде.

Сильно зависят от среды обитания в основном из-за водных растений семейства рдестовых и водокрасовых, которые составляют их рацион. Поэтому их ареал обитания это прибрежные районы, бухты и лагуны.

Происхождение названия

Название «морские коровы» происходит от того факта, что эти животные любят пировать морской растительностью на мелководьях. Дюгони являются обладателями очень чувствительных морд, которые заканчиваются раздвоенными губами с щетинками-вибриссами.

Чем питается дюгонь?

Такая анатомия позволяет этому родственнику ламантинов без проблем срывать водоросли подобно пылесосу. Если во время обеда заросли водорослей скудны, дюгони могут полакомиться беспозвоночными, например медузами, или мелкими моллюсками. Кормление, как правило, происходит на глубине от 1 до 5 метров.

Если во время обеда заросли водорослей скудны, дюгони могут полакомиться беспозвоночными, например медузами, или мелкими моллюсками. Кормление, как правило, происходит на глубине от 1 до 5 метров.

Образ жизни и размножение

Дюгони становятся зрелыми в возрасте от 8 до 11 лет. Когда самцы взрослеют, их бивни станут видимыми, и в дальнейшем будут помогать в процессе борьбы за оплодотворение самки. В воспитании потомства самцы не участвуют.

В свою очередь самки производят потомство на свет в течении всей жизни. В одном помете почти всегда один детеныш. Очень редки случаи, когда самка рожает сразу двух. Период беременности длится около года. После рождения мать вскармливает детеныша молоком в течение 12 – 18 месяцев, после он сам начинает учиться поедать водоросли. В период взросления малыши любят собираться в стаи на мелководье, а чтобы погружаться в более глубокие слои океана они присасываются к спинам своих матерей.

Самка дюгоня с детенышем

Поскольку слои морской водоросли не могут прокормить большие группы, дюгони часто одиноки или живут парами. А основную опасность для них составляют большие акулы, гребнистые крокодилы и косатки.

А основную опасность для них составляют большие акулы, гребнистые крокодилы и косатки.

Угроза исчезновения

Хотя коммерческая охота на дюгоня была запрещена, они по-прежнему причислены к исчезающему виду в Красной книге из-за потери среды обитания в результате развития прибрежных районов, а также загрязнения воды, вызванного производственной деятельностью.

Животные также могут стать жертвой ловли, запутавшись в рыболовных сетях.

Хорошая среда обитания ситрасса имеет жизненно важное значение для воспроизводства дюгоня. У них мало естественных хищников, но помимо этого молодые особи очень подвержены болезням.

В конце хотелось бы дополнить рассказ об этих животных некоторыми интересными фактами:

- Продолжительность жизни более 70 лет.

- Более тесно связаны со слонами, чем с другими морскими млекопитающими.

- Цвет кожи может измениться из-за потребляемых им водорослей.

- Дюгонь иногда «стоит» на хвосте, высовывая голову из воды.

- Как только рождается маленький дюгоньчик, мать выталкивает его на поверхность, чтобы он мог вдохнуть воздуха.

- Считается, что морские коровы вдохновляли древних рассказчиков на создание образа русалок и сирен.

- Дюгони и ламантины – единственные травоядные морские млекопитающие, живущие сегодня.

- Любят теплую воду.

- В австралийских водах может быть более 80 000 особей, что составляет более половины всего мира.

- Научное название дюгоня – Dugong dugon .

Что вы думаете по этому поводу?

Дюгонь — морская корова. Фото и видео дюгоней. Фото морской коровы

Ни одно другое животное не было истреблено человеком так стремительно как стеллерова корова. С момента ее официального открытия и до полного исчезновения прошли всего каких-то 27 лет.

Стеллерова корова или морская корова (лат. Hydrodamalis gigas)(англ. Steller»s sea cow)

Стеллерова корова относилась к отряду сирен, включающий в себя 5 семейств, из которых до нас дожили представители только 2 семейств — это ламантиновые и дюгоневые. К последним относилась и морская корова.

К последним относилась и морская корова.

Обитала она в прибрежной зоне Командорских островов, но также имелись сведения, что части ее скелета находили у берегов Камчатки и Северных Курил.

Описание этого морского животного удалось оставить только его первооткрывателю – Георгу Стеллеру – врачу, натуралисту и участнику экспедиции Витуса Беринга. Он обнаружил этот вид в 1741 году при весьма трагических обстоятельствах – когда корабль экспедиции был выброшен на берег острова Авач, на котором погибли сам капитан и половина его команды. Впоследствии этот остров назвали в честь В. Беринга.

Именно здесь Стеллер впервые увидел морскую корову, которую первоначально принял за обыкновенного ламантина и дал ему название «манат». Позже это животное было названо в честь исследователя, а латинское название Hydrodamalis gigas

этому виду дал Ретциус в 1794 г.

О ее внешнем виде также можно судить только по описанию, оставленному Стеллером. Это было огромное малоподвижное животное, достигавшее 10 метров в длину и весившее около 4 тонн. Небольшая голова плавно переходила в огромное туловище, которое заканчивалось раздвоенным хвостом, напоминающим хвост кита. Как и у китообразных, у них отсутствовали задние пары конечностей.

Небольшая голова плавно переходила в огромное туловище, которое заканчивалось раздвоенным хвостом, напоминающим хвост кита. Как и у китообразных, у них отсутствовали задние пары конечностей.

Череп стеллеровой коровы

У этого животного не было зубов, так как его основной пищей являлись крупные морские водоросли и другие водные и околоводные растения. Из-за травоядного рациона питания этих вымерших животных называли морскими коровами.

Стеллерова корова обитала на мелководьях прибрежной зоны. Она практически не умела нырять. Но большая плотность костей обеспечивала ей низкую плавучесть, которой не было ни у одного другого водного зверя. Это давало животному возможность долгое время находиться на дне и «щипать травку» без затраты энергии на погружение. Периодически она поднимала свою голову над поверхностью, чтобы сделать глоток воздуха.

Морская корова была совершенно доверчивым и безобидным существом, чем и поплатилась. На этих животных люди начали охотится уже давно, когда их численность была еще достаточно велика и ареал обитания не ограничивался только северной частью Тихого океана, но и простирался от островов Рю-Кю до Калифорнии. На Командорских островах они выжили лишь потому, что к тому времени они еще не были освоены человеком.

На Командорских островах они выжили лишь потому, что к тому времени они еще не были освоены человеком.

Это животное безжалостно истреблялось из-за своего подкожного жира, который имел приятный вкус и мог долго храниться в жаркие дни, а его нежное мясо по вкусу сравнивали с говядиной.

Но уже в 1768 году стеллерова корова исчезла с лица земли. Конечно, некоторые люди утверждают, что видели небольшие стайки этих животных. Но какого-либо официального подтверждения этих слов нет.

Таким образом, с момента ее официального открытия до полного исчезновения прошло всего чуть больше четверти века. А Георг Стеллер стал единственным ученым-натуралистом, которому удалось увидеть этих животных живыми и оставить их подробное описание.

Одним из самых горьких напоминаний о человеческой жестокости могут служить рассказы о стеллеровой корове (лат.Hydrodamalis gigas

). Другие ее названия — морская корова или капустница. Ее впервые обнаружили у побережья Командорских островов в 1741 году, и уже через 27 лет был убит последний обитающий там представитель вида.

Да-да, чуть больше четверти века ушло на то, чтобы полностью истребить популяцию из более чем 2 тыс. особей. Люди очень старались: в год убивали не меньше 170 голов, а пик этой кровавой бойни пришелся на 1754 год, когда было уничтожено сразу полтысячи капустниц. При этом для сохранения и поддержания численности животных не было предпринято никаких мер.

Несчастья морской коровы начались с 1741 года, когда судно «Святой Петр» потерпело крушение около одного из небольших островов, названного впоследствии именем капитана корабля Витуса Беринга. На этом Богом забытом острове команда была вынуждена остаться на зимовку. К сожалению, пережили ее не все, в числе погибших был и капитан. Чтобы выжить, моряки были вынуждены изловить одно из странных морских животных, поедающих водоросли у самого берега.

Мясо его оказалось не только вкусным, но и полезным. К больным быстро возвращались силы и вскоре команда смогла построить новое судно, чтобы вернуться на нем домой. Среди выживших был и натуралист Георг Стеллер, который подробно описал морских коров. Правда, сам ученый был уверен в том, что перед ним , и только в 1780 году немецкий зоолог Циммерман смог доказать, что это абсолютно новый вид.

Среди выживших был и натуралист Георг Стеллер, который подробно описал морских коров. Правда, сам ученый был уверен в том, что перед ним , и только в 1780 году немецкий зоолог Циммерман смог доказать, что это абсолютно новый вид.

Как же выглядело это животное? По словам Стеллера, это было огромное и очень неповоротливое существо, длина тела которого достигала 7,5-10 метров, а вес — 3,5-11 тонн. Его туловище было очень толстым, а голова на его фоне казалась совсем маленькой. В качестве передних конечностей служили закругленные ласты с одним суставом в центре. Оканчивались они небольшим роговым наростом, похожим на копыто лошади. Вместо задних конечностей у капустницы был мощный раздвоенный хвост.

Кожа коровы Стеллера была очень прочной. Ее даже часто использовали для изготовления морских лодок. Она была настолько складчатой и толстой, что немного походила на кору дуба. Такая защита нужна была для спасения от острых прибрежных камней, особенно при волнении на море.

Почти все свое время морские коровы занимались поеданием водорослей. Они были настолько увлечены процессом, что позволяли лодкам с охотниками спокойно плавать между ними, выбирая подходящую добычу. Саму «охоту» иначе как жестокой расправой назвать очень сложно. Ну, посудите сами: сначала гарпунщик вгонял в тело жертвы свое смертоносное оружие, а затем около 30 человек тащили несчастную к берегу. Разумеется, раненое животное отчаянно сопротивлялось и мучилось.

Наконец, крайне обессиленную, капустницу вытаскивали на берег и добивали. Иногда куски мяса отрезали прямо от живой коровы, что доставляло той невероятные страдания. Но самое неприятное в том, что такой способ ловли позволял вытащить лишь одно из пяти животных, тогда как остальные умирали в воде.

Интересно, что после истребления коровы Стеллера, научный мир несколько раз будоражили сообщения о встрече людей с этими уникальными созданиями. К сожалению, ни одно из них пока не подтвердилось. Последние новости относятся к июню 2012 года: по словам некоторых интернет-изданий, стеллерова корова жива — популяцию из 30 особей обнаружили у небольшого острова, относящегося к Канадскому Арктическому Архипелагу. Таяние льдов дало возможность проникнуть в его самые отдаленные уголки, где и нашлись капустницы. Будем надеяться, что слухи подтвердятся, и человечество сможет исправить свою роковую ошибку.

Последние новости относятся к июню 2012 года: по словам некоторых интернет-изданий, стеллерова корова жива — популяцию из 30 особей обнаружили у небольшого острова, относящегося к Канадскому Арктическому Архипелагу. Таяние льдов дало возможность проникнуть в его самые отдаленные уголки, где и нашлись капустницы. Будем надеяться, что слухи подтвердятся, и человечество сможет исправить свою роковую ошибку.

Стеллерова корова, морская корова

, или капустница

(Hydrodamalis gigas

) была открыта как вид в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. Относится к млекопитающим отряда сирен.

Название получила в честь натуралиста Георга Стеллера (врача экспедиции В. Беринга), впервые описавшего это животное.

Стеллерова корова обитала только у побережья Командорских островов, Хищнически истреблена ради мяса, и полностью исчезла к 1768 году. Всего за 27 лет….

Современные палеонтологические данные говорят, что в доисторическую эпоху её ареал был заметно шире.

Командорские острова и ближайшая часть Камчатки

Хотя стеллерова корова и признана вымершей, тем не менее, есть непроверенные данные, что и после 1760-х годов морские коровы изредка попадались туземцам российского Дальнего Востока.

Так, в 1834 году два охотника утверждали, что на побережье острова Беринга видели «тощее животное с конусообразным туловищем, маленькими передними конечностями, которое дышало ртом и не имело задних плавников». И подобные сообщения, по словам некоторых исследователей, в XIX веке были довольно часты.

Есть несколько свидетельств, также оставшихся неподтверждёнными, что стеллерову корову видели и в ХХ веке. Так, в 1962 году, члены команды советского китобойца якобы наблюдали в Анадырском заливе группу из шести животных, описание которых было похоже на облик стеллеровой коровы.

В 1966 году заметка о наблюдении стеллеровой коровы была даже опубликована в газете «Камчатский комсомолец».

А в 1976 году в редакцию журнала «Вокруг света» поступило письмо от камчатского метеоролога Ю. В. Коева, который говорил, что видел стеллерову корову у мыса Лопатка. Он писал, что «… Могу утверждать, что в августе 1976 года в районе мыса Лопатка видел стеллерову корову. Что мне позволяет сделать подобное заявление? Китов, касаток, тюленей, морских львов, котиков, каланов и моржей видел неоднократно. Это же животное не похоже ни на одно из вышеназванных. Длина около пяти метров. Плыло на мелководье очень медленно. Как бы перекатывалось наподобие волны. Сначала появлялась голова с характерным наростом, затем массивное тело и затем хвост. Да-да, что и привлекло моё внимание (кстати, есть свидетель). Потому что когда так плывут тюлень или морж, задние лапы у них прижаты друг к другу, и видно, что это ласты, а у этой был хвост наподобие китового. Такое впечатление,… что выныривала каждый раз животом вверх, медленно перекатывая своё тело. И хвост ставила наподобие китовой «бабочки», когда кит уходит в глубину…».

В. Коева, который говорил, что видел стеллерову корову у мыса Лопатка. Он писал, что «… Могу утверждать, что в августе 1976 года в районе мыса Лопатка видел стеллерову корову. Что мне позволяет сделать подобное заявление? Китов, касаток, тюленей, морских львов, котиков, каланов и моржей видел неоднократно. Это же животное не похоже ни на одно из вышеназванных. Длина около пяти метров. Плыло на мелководье очень медленно. Как бы перекатывалось наподобие волны. Сначала появлялась голова с характерным наростом, затем массивное тело и затем хвост. Да-да, что и привлекло моё внимание (кстати, есть свидетель). Потому что когда так плывут тюлень или морж, задние лапы у них прижаты друг к другу, и видно, что это ласты, а у этой был хвост наподобие китового. Такое впечатление,… что выныривала каждый раз животом вверх, медленно перекатывая своё тело. И хвост ставила наподобие китовой «бабочки», когда кит уходит в глубину…».

Однако ни одно из наблюдений не было подтверждено. Некоторые энтузиасты и криптозоологи предполагают, что до сих пор существует небольшая популяция стеллеровых коров в отдалённых и труднодоступных районах Камчатского края.

Стеллерова корова

была очень крупных размеров. По длине и массе тела она, вероятно, превосходила всех остальных водных млекопитающих, кроме китообразных, достигая семи – восьми метров длины, и веса в пяти и более тонн! Она была больше даже своего ближайшего родственника и вероятного предка – вымершего гидродамалиса Куэста

(Hydrodamalis cuestae

) (длина тела более девяти метров при вероятной массе до десяти тонн).

Стеллерова корова вела малоподвижный образ жизни, держась в основном близ берега, но, вероятно не была способна нырять. Питалось это животное исключительно морскими водорослями, и прежде всего, морской капустой, за что и получила свое второе название – «капустница».

Стеллерова корова была очень медлительным и апатичным животным, и не испытывала страха к человеку. Именно эти факторы и способствовали её быстрому исчезновению. Кроме того, сыграла роль и общая невысокая популяция на момент открытия – около 2 тысяч. Естественных врагов, у неё, по-видимому, не было.

В музеях всего мира сохраняется значительное количество костных останков стеллеровой коровы, в том числе несколько полных скелетов, а также кусков их кожи.

Зарисовка самки стеллеровой коровы, описанной и измеренной Г. Стеллером.

Считается единственным изображением коровы, сделанным с натуры.

Морская корова Стеллера. Рисунок Свена Вакселя

Как уже было упомянуто, впервые европейцы увидели стеллеровых коров в ноябре 1741 года (если не считать гипотетических контактов с ними доисторических обитателей Азии и Северной Америки, а также более поздних аборигенных племён Сибири), когда судно командора Витуса Беринга «Святой Пётр», потерпело крушение при попытке встать на якорь у острова, впоследствии и названного именем Беринга.

Георг Стеллер, натуралист и врач экспедиции, был единственным специалистом с естественнонаучным образованием, кто лично видел и описал этот исчезнувший вид.

После кораблекрушения он заметил с берега в море несколько больших продолговатых предметов, похожих издали на днища перевёрнутых лодок, и вскоре понял, что видел спины крупных водных животных.

Однако первая корова была добыта людьми из этой экспедиции лишь в конце их 10-месячного пребывания на острове, за 6 недель до отплытия. Употребление в пищу мяса морских коров очень помогло путешественникам, поддержав их силы во время трудоёмкой постройки нового судна.

Большинство более поздних сообщений основывается на работе Г. Стеллера «О зверях морских» (De bestiis marinis

), впервые изданной в 1751 году.

Георг Стеллер полагал, что видел ламантина (Trichechus manatus

), и в своих записках отождествлял стеллерову корову с ним, утверждая, что это животное, которое в испанских владениях в Америке называют «манат» (manati

).

Как новый вид стеллерову корову описал лишь в 1780 году немецкий зоолог Э. Циммерман.

Ставшее общепризнанным название Hydrodamalis gigas

(родовое название буквально означает «водяная корова», видовое – «гигантская») дал шведский биолог А. Я. Ретциус в 1794 году.

Важный вклад в изучение стеллеровой коровы внёс американский зоолог , биограф Г. Стеллера, Леонард Штейнегер, проведший исследования на Командорах в 1882-1883 годах и собравший большое количество костей этого животного.

Стеллера, Леонард Штейнегер, проведший исследования на Командорах в 1882-1883 годах и собравший большое количество костей этого животного.

Внешность стеллеровой коровы характерна для всех сиреновых, за исключением того, что она намного превосходила своих сородичей по размеру.

Тело животного было толстым и вальковатым, голова, в сравнении с размерами тела очень небольшая, причём животное могло свободно двигать головой как в стороны, так и вверх-вниз.

Конечности представляли собой сравнительно короткие закруглённые ласты с суставом посередине, оканчивавшиеся роговым наростом, который сравнивали с конским копытом. Тело оканчивалось широкой горизонтальной хвостовой лопастью с выемкой посередине.

Кожа стеллеровой коровы была голой, складчатой и чрезвычайно толстой, по выражению Г. Стеллера, напоминала кору старого дуба. Цвет кожи был от серо- до тёмно-коричневого, иногда с беловатыми пятнами и полосами.

Один из немецких исследователей, изучавший сохранившийся кусок кожи стеллеровой коровы, установил, что по прочности и эластичности она близка к резине современных автомобильных покрышек! Возможно, такое свойство кожи было защитным приспособлением, спасавшим животное от ранений о камни в прибрежной зоне.

Ушные отверстия были настолько маленькими, что почти терялись среди складок кожи. Глаза были также очень небольшими, по описаниям очевидцев — не больше, чем у овцы. А вот зубов у стеллеровой коровы не было, пищу она перетирала с помощью двух роговых пластин белого цвета (по одной на каждой челюсти). Самцы были, по-видимому, несколько крупнее самок.

Стеллерова корова практически не подавала звуковых сигналов. Она обычно лишь фыркала, выдыхая воздух, и только будучи раненой, могла издавать громкие стонущие звуки. Видимо, это животное обладало хорошим слухом, о чём свидетельствует значительное развитие внутреннего уха. Впрочем, стеллеровы коровы почти никак не реагировали на шум подплывавших к ним лодок.

Самая большая документально зафиксированная длина морской коровы составляет 7.88 метра.

Что касается массы тела, то она была весьма значительной – порядка нескольких тонн, по разным источникам от 4 до 11 тонн, что даже тяжелее африканского слона! Т.е. стеллерова корова по весу была, видимо, на первом месте среди всех млекопитающих, ведущих водный образ жизни, за исключением китообразных (превосходя по среднему весу даже такого гиганта, как южный морской слон).

Большую часть времени стеллеровы коровы кормились, медленно плавая на мелководье, часто используя передние конечности для опоры на грунт. Они не ныряли, и их спины постоянно высовывались из воды. На спину коровам часто садились морские птицы, выклёвывавшие из складок кожи прикреплявшихся там ракообразных (китовых вшей).

Обычно самка и самец держались вместе с детёнышем-сеголетком и молодым прошлого года, а в целом же коровы обычно «паслись» многочисленными стадами.

Продолжительность жизни стеллеровой коровы, как и у её ближайшего родственника дюгоня, могла достигать 90 лет. Естественные враги этого животного не описаны, но Стеллер говорил о случаях гибели коров подо льдом зимой. Он также говорил, что в шторм капустницы, если они не успевали отойти от берега, часто погибали от ударов о камни при сильном волнении.

Дюгонь – ближайший родственник стеллеровой коровы

Подсчёты, сделанные в 1880-е годы Штейнегером, говорят, что поголовье стеллеровой коровы во всём их ареале на момент открытия этого вида едва ли превышало 1500-2000 особей.

В 2006 году была проведена оценка всех факторов, которые могли привести к быстрому исчезновению стеллеровых коров. Результаты показали, что при первоначальной численности в 2000 особей, одной лишь хищнической охоты было бы более чем достаточно, для истребления в течение двух-трёх десятилетий.

Согласно некоторым исследованиям, ареал стеллеровой коровы значительно расширился в период пика последнего оледенения (около 20 тысяч лет назад), когда Северный Ледовитый океан был отделён от Тихого сушей, находившейся на месте современного Берингова пролива, Берингией . Климат в северо-западной части Тихого океана был мягче современного, что позволило стеллеровой корове расселиться далеко на север вдоль побережья Азии.

Ископаемые находки, относящиеся к позднему плейстоцену, подтверждают широкое распространение отряда сиреновых в этой географической зоне.

В 1960-70-е годы отдельные кости стеллеровой коровы были найдены также в Японии и в Калифорнии. Единственная известная находка сравнительно полных скелетов за пределами её известного ареала была сделана в 1969 году на острове Амчитка (Алеутская гряда), возраст трёх найденных там скелетов оценивался в 125-130 тысяч лет.

Обитание стеллеровой коровы в ограниченном ареале у Командорских островов относится уже к наступлению голоцена. Исследователи не исключают, что в других местах корова исчезла ещё в доисторическое время из-за преследования местными охотничьими племенами. Однако некоторые американские исследователи полагали, что ареал коровы мог сократиться и без участия первобытных охотников. По их мнению, стеллерова корова к моменту её открытия уже находилась на грани вымирания по естественным причинам.

Прибывавшие на Командорские острова промышленники, добывавшие там каланов, и исследователи охотились на стеллеровых коров ради их мяса.

Обычным способом ловли стеллеровых коров была добыча с помощью ручного гарпуна. Иногда их убивали и с применением огнестрельного оружия. Способ вылова стеллеровых коров весьма подробно был описан Стеллером:

«….Мы ловили их, пользуясь большим железным крюком, наконечник которого напоминал лапу якоря; другой его конец мы прикрепляли с помощью железного кольца к очень длинному и крепкому канату, который тащили с берега тридцать человек… Загарпунив морскую корову, моряки старались сразу же отплыть в сторону, чтобы раненое животное не опрокинуло или не разломало ударами мощного хвоста их лодку. После этого люди, оставшиеся на берегу, принимались натягивать канат и настойчиво тащить к берегу отчаянно сопротивлявшееся животное. Люди в лодке тем временем подгоняли животное с помощью другого каната и изнуряли его постоянными ударами, до тех пор, пока оно, выбившись из сил и совершенно неподвижное, не вытаскивалось на берег, где ему уже наносили удары штыками, ножами и другими орудиями. Иногда большие куски отрезались от живого животного и она, сопротивляясь, с такой силой била по земле хвостом и плавниками, что от тела даже отваливались куски кожи… Из ран, нанесённых в задней части туловища, кровь струилась ручьём. Когда раненое животное находилось под водой, кровь не фонтанировала, но стоило ему высунуть голову, чтобы схватить глоток воздуха, как поток крови возобновлялся с прежней силой…»

После этого люди, оставшиеся на берегу, принимались натягивать канат и настойчиво тащить к берегу отчаянно сопротивлявшееся животное. Люди в лодке тем временем подгоняли животное с помощью другого каната и изнуряли его постоянными ударами, до тех пор, пока оно, выбившись из сил и совершенно неподвижное, не вытаскивалось на берег, где ему уже наносили удары штыками, ножами и другими орудиями. Иногда большие куски отрезались от живого животного и она, сопротивляясь, с такой силой била по земле хвостом и плавниками, что от тела даже отваливались куски кожи… Из ран, нанесённых в задней части туловища, кровь струилась ручьём. Когда раненое животное находилось под водой, кровь не фонтанировала, но стоило ему высунуть голову, чтобы схватить глоток воздуха, как поток крови возобновлялся с прежней силой…»

При таком способе лова в руки людей попадала лишь часть коров, остальные погибали в море от ран, по некоторым подсчётам, охотники получали только одну из пяти загарпуненных животных.

С 1743 по 1763 год на Командорских островах зимовали несколько партий промышленников общей численностью до 50 человек. Все они безжалостно выбивали морских коров ради мяса.

К 1754 году морские коровы были полностью истреблены у о. Медный. Считается, что последнюю корову у о. Беринга убил промышленник по фамилии Попов в 1768 году. В том же году исследователь Мартин Зауэр сделал в своём журнале запись об их полном отсутствии у этого острова.

Существует информация, что один из членов экспедиции Беринга, некий Яковлев, утверждал, что в 1755 году руководство поселения на о. Беринга издало указ о запрете охоты на морских коров. Однако к тому моменту местная популяция была почти полностью истреблена.

Основной целью охоты на стеллерову корову была добыча мяса. Один из участников экспедиции Беринга говорил, что от забитой коровы можно было получить до 3 т мяса, и мяса одной коровы хватило для пропитания 33 человек в течение месяца. Вытопленный из подкожного сала жир шёл не только в пищу, но употреблялся также для освещения. Налитый в лампу, он горел без запаха и копоти. Прочная и толстая кожа капустниц шла на изготовление лодок.

Налитый в лампу, он горел без запаха и копоти. Прочная и толстая кожа капустниц шла на изготовление лодок.

Роль стеллеровой коровы в экологическом балансе моря была весьма значительной, прежде всего, из-за поедания этим животным значительного количества водорослей. В тех местах, где морские коровы выедали водоросли, увеличивалась численность морских ежей, составляющих основу питания каланов. Отмечается, что доисторический ареал стеллеровой коровы совпадал с ареалом калана. В целом специалисты полагают, что экологическая взаимосвязь стеллеровой коровы и калана была значительной.

Когда морские коровы исчезли, крупные водоросли образовали в прибрежной полосе Командорских островов сплошные заросли. Результатом этого стали застой прибрежных вод, их бурное «цветение» и так называемые «красные приливы», названные из-за красного цвета воды вследствие интенсивного размножения одноклеточных водорослей-динофлагеллят

. Токсины (некоторые из которых сильнее яда кураре!), вырабатываемые отдельными видами динофлагеллят, могут накапливаться в организме моллюсков и других беспозвоночных животных, по трофической цепи доходя до рыб, каланов и морских птиц, и приводить к их гибели.

Костные останки стеллеровых коров изучены достаточно полно. Их кости не являются редкостью, поскольку до настоящего времени попадаются людям на Командорских островах. В музеях всего мира находится значительное число костей и скелетов этого животного, такими экспонатами обладают 59 мировых музеев.

Сохраняются также несколько остатков шкуры морской коровы. Муляжи стеллеровой коровы, реконструированные с высокой степенью точности, имеются во многих музеях. Среди этого количества экспонатов есть несколько хорошо сохранившихся скелетов.

Скелет стеллеровой коровы в Зоологическом музее имени Бенедикта Дибовського во Львове

Скелеты стеллеровой коровы есть в Зоологическом музее Московского университета, он собран в 1837 году, Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге (неполный скелет особи длиной 6.87 метра, найденный в 1855 году), Палеонтологическом музее в Киеве (полный скелет, собранный в 1879-1882 годах), Хабаровском краеведческом музее (почти полный скелет), Харьковском музее природы (полный составной скелет 1879-1882 годы, некоторые элементы добавлены в 1970-х годах), в Алеутском краеведческом музее в селе Никольское на острове Беринга –практически полный скелет детёныша (обнаружен в 1986 году), Иркутском областном краеведческом музее (два неполных скелета), в США, вВашингтоне, в Национальном музее естественной истории (составной скелет, собранный в 1883 году Штейнегером, в Калифорнийском университете в Беркли – почти полный скелет, составленный из костей нескольких особей (приобретён в 1904 году), в Музее сравнительной зоологии при Гарвардском университете в штате Массачусетс (почти полный составной скелет, вероятно, собран Штейнегером), Лондонском музее естествознания (полный скелет, составленный из костей двух особей), в Музее Эдинбурга (почти полный составной скелет, найденный на о. Медный российским учёным Д. Ф. Синицыным, доставлен в Великобританию в 1897 году), в Национальном музее естественной истории в Париже (два почти полных составных скелета, приобретены в 1898 году), в Музее естествознания в Вене (почти полный составной скелет, 1897 год), в Шведском музее естественной истории в Стокгольме (неполный скелет из костей, собранных в 1879 году экспедицией А. Норденшельда на барке «Вега»), в Музее естественной истории при Хельсинкском университете (полный скелет молодой особи длиной 5.3 метра, составлен из костей, собранных в 1861 году Главным правителем Российско-Американской Компании (губернатором русской Аляски) И. В. Фуругельмом.

Медный российским учёным Д. Ф. Синицыным, доставлен в Великобританию в 1897 году), в Национальном музее естественной истории в Париже (два почти полных составных скелета, приобретены в 1898 году), в Музее естествознания в Вене (почти полный составной скелет, 1897 год), в Шведском музее естественной истории в Стокгольме (неполный скелет из костей, собранных в 1879 году экспедицией А. Норденшельда на барке «Вега»), в Музее естественной истории при Хельсинкском университете (полный скелет молодой особи длиной 5.3 метра, составлен из костей, собранных в 1861 году Главным правителем Российско-Американской Компании (губернатором русской Аляски) И. В. Фуругельмом.

Скелет стеллеровой коровы в Национальном музее естественной истории в Париже

Скелет стеллеровой коровы в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

Среди криптозоологов ведётся дискуссия о возможности клонирования капустницы с использованием биологического материала, полученного из сохранившихся образцов кожи и костей.

И если бы стеллерова корова сохранилась до современной эпохи, то, как пишут многие зоологи, при своём безобидном нраве она могла бы стать первым морским домашним животным.

Список использованной литературы

Гржимек Б. Сирены: «Морские коровы» // «Химия и Жизнь», № 11, 1981

Дело о стеллеровой корове // «Вокруг света», № 10, 1991

Жизнь животных // Под ред. С. П. Наумова и А. П. Кузякина М.: «Просвещение», 1971.

Жизнь животных. Том 7. Млекопитающие // Под ред. Соколова В.Е., Гилярова М.С., Полянского Ю.И. и др. М.: Просвещение, 1989.

Калякин В.Н. Морская (стеллерова) корова, капустница (капустник). Мир животных.

Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Том 3. Китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные

Скелет морской коровы Стеллера (Hydrodamalis gigas). Музеи России (2001-2010).

Морская корова – это морское животное, огромных размеров. Изначально существовало около 20 видов этого животного, однако, человеку известно 3 основных вида:

- стеллерова корова

Стеллерова корова была истреблена еще в XVIII веке. Примерно сразу же после ее описания люди начали массово истреблять этот вид из-за очень вкусного мяса, жира. Сейчас все оставшиеся виды морских коров запрещено убивать или вылавливать, так как они объявлены вымирающим млекопитающим.

Примерно сразу же после ее описания люди начали массово истреблять этот вид из-за очень вкусного мяса, жира. Сейчас все оставшиеся виды морских коров запрещено убивать или вылавливать, так как они объявлены вымирающим млекопитающим.

Описание

Вес одной взрослой особи составляет около 600 кг, но встречались и более крупные экземпляры 800 — 900 кг. Длина колеблется от 3 до 7 метров. Тело грузное, веретенообразное.

Верхняя губа и нос напоминали хобот. Зубов у них не было, имелись вместо них две роговые пластинки — на нижней челюсти и на небе. У них маленькие глаза.

Хвост напоминает большое весло. Благодаря ему ламантин может с легкостью плавать, играть или даже при надобности защищаться. Правда, последнее не сильно поможет, ведь несмотря на то, что ламантин очень сильный, главными охотниками на него является тигровая акула и , против которых такой хвост бессилен.

Передние ласты довольно маленьких размеров. Они предназначены для того, чтобы разгребать ил на дне и доставать различную растительность.

Место обитания

Ламантины за средой обитания и особенностями делятся на три основных разновидности, а именно:

- Африканских. Африканские морские коровы немного темнее своих собратьев, они обитают в теплых экваториальных реках и на западном африканском побережье;

- Амазонских.Амазонские ламантины обитают в пресной воде, потому их кожа более гладкая и блестящая, а на животе можно найти белое или розоватое пятно;

- Американских. Американские ламантины самые крупные представители рода. Они могут жить как в морской, так и в соленой воде, наиболее часто их можно встретить в Карибском море.

Большая глубина не подходит для этих млекопитающих. Ведь там много опасностей, потому они предпочитают мелководье глубиной до 3 метров.

Питание. Образ жизни

Питаются морские коровы растениями, на дне рек и морей, то есть водорослями различных видов. Утром и вечером наступает время приема пищи. А днем они отдыхают на морском дне, раз, в несколько минут поднимаясь на поверхность, чтобы подышать воздухом.

Ежедневно ламантины съедают до 20% своего веса. Потому, их часто переселяют в местность, где слишком обильная морская растительность загрязняет воду. Таким образом, ламантины очищают моря и реки. Это медлительные, спокойные и добродушные животные.

Размножение

Морские коровы – одиночки по своей натуре. Однако, в случае угрозы их сородичам или в определенные моменты жизни они держатся вместе для защиты или выращивания потомства. Во время брачного периода самок обхаживает несколько самцов.

Беременность длится примерно один год. Новорожденный ламантин весит примерно 30 килограмм, а размером не превышает 1,4 метра. В это время он очень уязвим, потому самка не отлучается от него, и постепенно учит его выживать, находить пищу и так далее.

Через два года ламантеныш начинает самостоятельную жизнь без матери.

Хоть эти животные и одиночки, однако, считается, что связь матери и детеныша длится практически всю их жизнь. Также несмотря на то, что это очень скромные животные, которые не очень любят присутствия людей, были случаи, когда они сами подплывали к людям и играли с ними.

Стеллерову корову по-другому еще называют морской коровой или капустницей. Данное животное относится к роду морских коров, и отряду сирен.

Вымер этот вид животных в 1768 году. Обитали капустницы у Командорских островов, питались водорослями и славились вкуснейшим мясом.

Внешний вид стеллеровой коровы

Длина морской коровы доходила до 8 метров, и весила капустница около 4 тонн. Внешне морская корова мало чем отличалась от своих сородичей сиреновых, единственное отличие — это ее превосходство по размерам. Тело морской коровы было толстым. Голова небольшого размера по сравнению со всей массой тела, однако капустница могла двигать головой не только в разные стороны, но еще и поднимать, и опускать ее. Конечности напоминали закругленные ласты, которые заканчивались роговым наростом. Его еще сравнивали с копытом лошади. Капустница имела горизонтальную хвостовую лопасть с выемкой посередине.

Кожа у коровы была очень толстой и в складках. Многие ученые сравнивали кожу стеллеровой коровы с корой старого дуба, а немецкий ученый, которому удалось сравнить останки кожи, утверждал, что прочность и эластичность ничем не уступает современным автомобильным покрышкам.

Глаза и уши морской коровы были небольшого размера. Зубы у морской коровы отсутствовали, а пищу которая поступала в полость рта, корова перетирала роговыми пластинами. Предполагается что самцы от самок отличались только размерами, самцы были, как правило, крупнее.

Внутреннее ухо стеллеровой коровы свидетельствовало о хорошем слухе, однако это животное никак не реагировало на шум лодок, которые к ним подплывали.

Образ жизни вымершей стеллеровой коровы

В основном морские коровы мелко плавали на мелководье и постоянно кормились. Опорой на грунт зачастую использовали передние конечности. Спины капустниц постоянно виднелись из воды, на которые часто приземлялись морские птицы и выклевывали из складок китовых вшей. Морские коровы не боялись подплывать близко к берегу. Как правило самка и самец всегда находились рядом, но обычно эти животные держались стадом. Отдыхали коровы на спине и прославились своей медлительностью. Продолжительность жизни морской коровы могла достигать 90 лет. Звуки капустница практически не издавала, но раненное животное было способно перевернуть рыбацкую лодку.

Звуки капустница практически не издавала, но раненное животное было способно перевернуть рыбацкую лодку.

Питание стеллеровой коровы

Морская корова питалась только морскими водорослями, которые росли в прибрежных водах. Любимым лакомством считалась морская капуста, за что животное и получила название «капустница». Во время еды, морская корова срывала водоросли под водой, и каждые 3-4 минуты поднимала голову чтобы вдохнуть воздух. Звук, который при этом издавала капустница напоминает фырканье лошади. В зимний период времени стеллерова корова сильно теряла вес. Многие наблюдатели утверждали, что в этот период времени можно было даже разглядеть ребра животного.

Размножение стеллеровой коровы

О размножении стеллеровых коров практически ничего не известно. Ученые утверждают, что капустницы моногамны и спаривались как правило весной. Исследователи говорят о большой привязанности у этого животного. Самцы в течении нескольких дней подплывали к убитой самке, вместе с детенышами.

Враги стеллеровой коровы в природе

Естественные враги стеллеровой коровы выявлены не были, однако нередки случаи, когда капустницы гибли подо льдами зимой, а также в шторма — те особи что не успели отойти от берега разбивались о камни. Люди же охотились на капустниц исключительно ради мяса.

И никого не стало. Пять животных, вымерших по вине людей

Модель стеллеровой коровы в Лондонском музее естествознания. Фото: Emőke Dénes / wikimedia / CC BY-SA 4.0

Стеллерова корова

Сложно найти какое-нибудь животное, которое было бы истреблено человечеством так же быстро, как стеллерова корова. У нее (или, скорее, у нас?) в этом трагическом зачете абсолютный рекорд — всего 27 лет прошло с момента открытия вида до его полного исчезновения. Первым морскую корову описал в 1741 году врач экспедиции Беринга, Георг Стеллер, в честь которого и было названо животное. Ареал обитания этих коров ограничивался Командорским островами, причем держались они в основном у самых берегов, поскольку, судя по всему, не умели нырять. Морская корова относилась к отряду сирен, к которым принадлежат и их ныне живущие ближайшие родственники — ламантины и дюгони. Из-за поразительного сходства Стеллер даже принял морских коров за ламантинов, а вот выделил их в отдельный вид другой ученый — немецкий зоолог Эберхард Циммерман. Произошло это в 1780 году, когда ни одной стеллеровой коровы уже не осталось на планете. Пятитонные, грузные, малоподвижные и апатичные создания питались в основном водорослями и морской капустой, за что получили еще одно название — капустницы. Человека эти медлительные животные не боялись ни капли — просто потому, что никогда не сталкивались с ним. Все это привело к массовому отлову стеллеровых коров — их мясо помогло экспедиции Витуса Беринга прожить на острове 10 месяцев, в течение которых экипаж занимался починкой корабля. С началом же заселения и освоения новых открытых территорий вымирание этих животных стало делом времени: не прошло и 30 лет, как стеллеровых коров окончательно истребили.

Морская корова относилась к отряду сирен, к которым принадлежат и их ныне живущие ближайшие родственники — ламантины и дюгони. Из-за поразительного сходства Стеллер даже принял морских коров за ламантинов, а вот выделил их в отдельный вид другой ученый — немецкий зоолог Эберхард Циммерман. Произошло это в 1780 году, когда ни одной стеллеровой коровы уже не осталось на планете. Пятитонные, грузные, малоподвижные и апатичные создания питались в основном водорослями и морской капустой, за что получили еще одно название — капустницы. Человека эти медлительные животные не боялись ни капли — просто потому, что никогда не сталкивались с ним. Все это привело к массовому отлову стеллеровых коров — их мясо помогло экспедиции Витуса Беринга прожить на острове 10 месяцев, в течение которых экипаж занимался починкой корабля. С началом же заселения и освоения новых открытых территорий вымирание этих животных стало делом времени: не прошло и 30 лет, как стеллеровых коров окончательно истребили.

Наскальный рисунок сумчатого волка в местности Убирр. Фото: nettispaghetti / flickr / CC BY-SA 2.0

Фото: nettispaghetti / flickr / CC BY-SA 2.0

Тасманийский (сумчатый) волк

Один из самых известных представителей фауны австралийской Тасмании — тасманийский дьявол, а вот про тасманийского волка, тилацина, вспоминают гораздо реже — вероятно, потому что встретить его в природе уже невозможно. Между тем это было уникальное животное — единственный доживший до исторической эпохи сумчатый волк. Официальное научное описание относится к 1808 году, хотя упоминания о «тигровых кошках» встречались еще в последней четверти XVIII века. Обитали тилацины по всей Тасмании и внешне походили на не очень крупную собаку с серо-бурой шерстью и полосками на спине. Челюсти тилацин мог раскрывать очень широко — на 120 градусов, что породило ряд мифов и предрассудков относительно его кровожадности. Во многом из-за этого в 30-е годы XIX века началось массовое истребление сумчатых волков: местное население верило, что они нападают не только на овец, но и на фермеров. Позже ученые установили, что челюсти тасманийских волков были очень слабо развиты и не позволяли им охотиться ни на овец, ни на людей — только на ящериц, птиц и мелких животных, однако реабилитировать было уже некого: последний представитель вида умер в 1936 году в зоопарке. В дикой же природе сумчатые волки исчезли еще раньше, приблизительно в 1930 году.

В дикой же природе сумчатые волки исчезли еще раньше, приблизительно в 1930 году.

Фото: Katuuya / wikimedia / CC BY-SA 3.0

Японский волк

Еще один волк, который бесследно исчез по вине человечества, — японский. Эти животные традиционно обитали на островах Хонсю, Кюсю и Сикоку и заметно отличались от своих сородичей, населяющих Азию и Европу. Внешне они больше походили на лисиц — и рыжеватым окрасом, и удлиненной мордой, и размерами: рост их не превышал 40 сантиметров. Волков почитали как защитников, а в традиционном японском фольклоре они предстают как духи леса, помощники бедных и беспомощных — их называют оками. Но мифология — это одно, а реальность — совсем другое: в ходе активного освоения новых земель под сельскохозяйственные нужды, которое развернулось во время реставрации Мейдзи, правительство назначило награду за каждого убитого волка. Их массово отстреливали и травили ядом, что привело к полному исчезновению вида к 1889 году — сегодня от них осталось всего несколько чучел в европейских и японских музеях.

Рисунок: Nicolas Marechal

Квагга

Если бы какой-нибудь ребенок увидел кваггу, он бы, вероятно, описал ее как зебру, на которую у природы не хватило краски, поскольку полоски у нее располагались только спереди и неравномерно; задняя же часть корпуса была полностью однотонной. Но проблема в том, что увидеть кваггу уже не получится, по крайней мере, вживую, а не на страницах энциклопедии. Этих животных полностью истребили к 1878 году, а последняя особь умерла в неволе в 1883 году. Обитали квагги в Южной Африке, причем людям удалось их не только одомашнить, но и использовать в качестве сторожей. Отличный слух и чутье этих животных позволяли им заметить приближение хищников к стаду, а человека они предупреждали громким своеобразным криком, который звучал как «куа-га» — отсюда и появилось название. Впрочем, прочные шкуры квагг представляли гораздо большую ценность, чем их охранные качества, из-за чего этих непарнокопытных быстро истребили. В 1987 году был запущен проект по восстановлению вида, а за основу были взяты саванные зебры Намибии. К 2005 году удалось вывести особь, как две капли воды похожую на типичную кваггу, однако генетически они все же являются другим видом. Их называют «квагги рау» — в честь натуралиста Рейнгольда Рау, основавшего проект по восстановлению популяции.

К 2005 году удалось вывести особь, как две капли воды похожую на типичную кваггу, однако генетически они все же являются другим видом. Их называют «квагги рау» — в честь натуралиста Рейнгольда Рау, основавшего проект по восстановлению популяции.

Рисунок: Йозеф Вольф

Тайваньский дымчатый леопард

Тайваньский дымчатый леопард проживал исключительно на Тайване — такие виды называют эндемиками. Выбраться с острова, окруженного со всех сторон водой, и расселиться на других территориях не представлялось возможным, поэтому он стал для них одновременно и единственным ареалом обитания, и ловушкой, в которой животные оказались заперты вместе с человеком. Необычный окрас тайваньских леопардов делал их похожими на больших оцелотов, а их шкуры — желанным трофеем для любого охотника, поэтому уже к 1983 на острове не осталось ни одного представителя вида. Впрочем, ученые не оставляют попыток обнаружить дымчатых леопардов — для этого используются самые современные камеры видеонаблюдения, но за последние десятилетия, несмотря на все ухищрения, им так и не удалось напасть на след исчезнувших животных.

Чуть больше повезло их родственникам в России — дальневосточным леопардам. Этот вид находится на грани вымирания, поскольку в мире осталось всего 70 особей, и около 50 из них живут в национальном парке в Приморье. Животных различают благодаря пятнам на шкуре, которые так же индивидуальны, как отпечатки пальцев у людей. Работа по восстановлению популяции идет медленно, но все же приносит результаты, ведь в 2015 году дальневосточных леопардов было 56, а в этом — уже 70.

А о том, как занимаются сохранением популяции леопардов, смотрите «Хранители земли леопарда» — с 13 ноября в 23:00 на Discovery Channel.

Чем питается морская корова. Дюгонь

Ни одно другое животное не было истреблено человеком так стремительно как стеллерова корова. С момента ее официального открытия и до полного исчезновения прошли всего каких-то 27 лет.

Стеллерова корова или морская корова (лат. Hydrodamalis gigas)(англ. Steller»s sea cow)

Стеллерова корова относилась к отряду сирен, включающий в себя 5 семейств, из которых до нас дожили представители только 2 семейств — это ламантиновые и дюгоневые. К последним относилась и морская корова.

К последним относилась и морская корова.

Обитала она в прибрежной зоне Командорских островов, но также имелись сведения, что части ее скелета находили у берегов Камчатки и Северных Курил.

Описание этого морского животного удалось оставить только его первооткрывателю – Георгу Стеллеру – врачу, натуралисту и участнику экспедиции Витуса Беринга. Он обнаружил этот вид в 1741 году при весьма трагических обстоятельствах – когда корабль экспедиции был выброшен на берег острова Авач, на котором погибли сам капитан и половина его команды. Впоследствии этот остров назвали в честь В. Беринга.

Именно здесь Стеллер впервые увидел морскую корову, которую первоначально принял за обыкновенного ламантина и дал ему название «манат». Позже это животное было названо в честь исследователя, а латинское название Hydrodamalis gigas

этому виду дал Ретциус в 1794 г.

О ее внешнем виде также можно судить только по описанию, оставленному Стеллером. Это было огромное малоподвижное животное, достигавшее 10 метров в длину и весившее около 4 тонн. Небольшая голова плавно переходила в огромное туловище, которое заканчивалось раздвоенным хвостом, напоминающим хвост кита. Как и у китообразных, у них отсутствовали задние пары конечностей.

Небольшая голова плавно переходила в огромное туловище, которое заканчивалось раздвоенным хвостом, напоминающим хвост кита. Как и у китообразных, у них отсутствовали задние пары конечностей.

Череп стеллеровой коровы

У этого животного не было зубов, так как его основной пищей являлись крупные морские водоросли и другие водные и околоводные растения. Из-за травоядного рациона питания этих вымерших животных называли морскими коровами.

Стеллерова корова обитала на мелководьях прибрежной зоны. Она практически не умела нырять. Но большая плотность костей обеспечивала ей низкую плавучесть, которой не было ни у одного другого водного зверя. Это давало животному возможность долгое время находиться на дне и «щипать травку» без затраты энергии на погружение. Периодически она поднимала свою голову над поверхностью, чтобы сделать глоток воздуха.

Морская корова была совершенно доверчивым и безобидным существом, чем и поплатилась. На этих животных люди начали охотится уже давно, когда их численность была еще достаточно велика и ареал обитания не ограничивался только северной частью Тихого океана, но и простирался от островов Рю-Кю до Калифорнии. На Командорских островах они выжили лишь потому, что к тому времени они еще не были освоены человеком.

На Командорских островах они выжили лишь потому, что к тому времени они еще не были освоены человеком.

Это животное безжалостно истреблялось из-за своего подкожного жира, который имел приятный вкус и мог долго храниться в жаркие дни, а его нежное мясо по вкусу сравнивали с говядиной.

Но уже в 1768 году стеллерова корова исчезла с лица земли. Конечно, некоторые люди утверждают, что видели небольшие стайки этих животных. Но какого-либо официального подтверждения этих слов нет.

Таким образом, с момента ее официального открытия до полного исчезновения прошло всего чуть больше четверти века. А Георг Стеллер стал единственным ученым-натуралистом, которому удалось увидеть этих животных живыми и оставить их подробное описание.

6 ноября 1741 года вторая экспедиция командора Витуса Беринга высадилась на неизвестное побережье (впоследствии оказалось, что Беринг открыл новый остров — один из группы Командорских — носящий ныне его имя). Участники экспедиции находились в бедственном положении: продукты были на исходе, многие, в том числе и сам командор, тяжело болели. Единственная шлюпка не успевала свозить на берег ослабевших людей. На следующий день натуралист экспедиции Георг Вильгельм Стеллер увидел в водах, омывающих побережье неизвестных дотоле крупных морских животных. Он назвал их морскими коровами и совершенно верно признал в них близких родственников манатов, ламантинов и дюгоней, которые относятся к отряду сирен.

Единственная шлюпка не успевала свозить на берег ослабевших людей. На следующий день натуралист экспедиции Георг Вильгельм Стеллер увидел в водах, омывающих побережье неизвестных дотоле крупных морских животных. Он назвал их морскими коровами и совершенно верно признал в них близких родственников манатов, ламантинов и дюгоней, которые относятся к отряду сирен.

Много часов провел Стеллер у берега океана, наблюдая за безобидными шестиметровыми великанами. Он выезжал на лодке к местам, где они «паслись» на подводных, покрытых водорослями лугах. Морские коровы были доверчивы. Они совершенно не боялись человека, позволяли дотрагиваться до себя руками. Именно эта доверчивость стала впоследствии причиной их гибели.

Экспедиция Беринга была спасена. Мясо морских коров оказалось вкусным и питательным. Молодые телята по вкусу напоминали телятину, а взрослые особи — говядину. Мясо и белый, нежный жир быстро подняли на ноги цинготных больных.

Стеллер подробно описал этих во многих отношениях интересных животных. Его списание до сих пор остается единственным: он был единственным из зоологов, кто видел морскую корову. Немецкое издание его труда, вышедшее на немецком и латинском языках в 1752 году, уже после смерти натуралиста, содержит свыше двух современных печатных листов.

Его списание до сих пор остается единственным: он был единственным из зоологов, кто видел морскую корову. Немецкое издание его труда, вышедшее на немецком и латинском языках в 1752 году, уже после смерти натуралиста, содержит свыше двух современных печатных листов.

Воссозданное изображение морской коровы Стеллера.

Морская корова: описание, строение, характеристика. Как выглядит морская корова?

По описанию Стеллера и последующим рассказам промышленников можно вполне удовлетворительно представить облик и образ жизни морских коров. Обитали они в мелких, защищенных от волн бухточках, дно которых заросло водорослями — ламинариями и фукусами. Этими водорослями животное питалось. Далеко в море морские коровы не отплывали — держались все время у берега.

Длина тела морской коровы достигала шести и более метров. Голова у животного была маленькой, верхняя губа — раздвоенной и покрытой большим количеством вибрисс — жестких осязательных волосков. Два передних ласта имели в длину до полутора метров каждый и обладали большой подвижностью — с их помощью животное не только плавало, но и срывало водоросли со дна. Когда промышленники пытались вытащить на берег раненую корову, она упиралась ластами так сильно, что подчас с них лоскутами срывалась кожа. «Концы ластов иногда бывают раздвоены, как копыта у коровы», — утверждают некоторые промышленники. Тело животных — веретенообразное, с длинным и тонким хвостовым стеблем, на котором сидит горизонтальный, очень широкий хвост с бахромчатой оторочкой. Задних ластов у них нет. Кожа темная, крепкая, с многочисленными бороздками, идущими сверху вниз. Зубы морским коровам заменяют роговые пластинки.

Когда промышленники пытались вытащить на берег раненую корову, она упиралась ластами так сильно, что подчас с них лоскутами срывалась кожа. «Концы ластов иногда бывают раздвоены, как копыта у коровы», — утверждают некоторые промышленники. Тело животных — веретенообразное, с длинным и тонким хвостовым стеблем, на котором сидит горизонтальный, очень широкий хвост с бахромчатой оторочкой. Задних ластов у них нет. Кожа темная, крепкая, с многочисленными бороздками, идущими сверху вниз. Зубы морским коровам заменяют роговые пластинки.

Скелет морской коровы.

Размножение морских коров

Описания отмечают большую привязанность самца и самки. Плавали животные почти всегда по трое: самец, самка и детеныш-сосунок. Беременность у морской коровы длится около года. Родившиеся детеныши выкармливаются молоком. Соски грудных желез располагаются у матери спереди, между ластами.

Чем питались морские коровы

Питались морские коровы травой, как и положено коровам. Зажимая лист ламинарии ластами, они пропускали его сквозь верхнюю раздвоенную губу. Нежная мякоть листа попадала в рот, а твердый стержень отбрасывался.

Зажимая лист ламинарии ластами, они пропускали его сквозь верхнюю раздвоенную губу. Нежная мякоть листа попадала в рот, а твердый стержень отбрасывался.

По словам Стеллера, морская корова водилась только вокруг острова Беринга. Он же указал, что, промышляя этих животных, можно вдоволь обеспечить мясом жителей Камчатки.

Почему исчезли морские коровы

Зимовали на острове промышленники — по три-четыре человека. Питались в основном мясом «капустниц», как называли они морских коров. Убить доверчивого зверя не представляло труда. Сложнее было вытащить тяжелую тушу на берег. Из-за этого много убитых животных пропадало.

Экспедиции, отправлявшиеся из Петропавловска в Америку, попутно заходили на остров Беринга и забивали некоторое количество животных для пополнения запасов провизии. Стадо морских коров уменьшалось очень быстро. Еще в 1754 году промышленник Яковлев советовал запретить промысел коров. Но совет его не был принят. Избиение продолжалось, и к 1770 году морские коровы исчезли. Целый вид животных оказался уничтоженным человеком.

Целый вид животных оказался уничтоженным человеком.

Кстати, это не единственный пример уничтожения человеком ценного вида животных. Сколько же было морских коров в то время, когда их увидел и описал Стеллер? Сам он дает на этот счет не слишком определенное указание, говоря лишь, что их было очень много: целыми табунами водились. Профессор МГУ В. Г. Гептыер считает, что их могло быть около 2000 особей.

Сегодня ни в одном из справочников, перечисляющих имена ныне здравствующих представителей животного мира, нет названия ритина стеллери (так называется на языке ученых морская корова). Считают, что ее не существует больше на Земле.

Где жили исчезнувшие морские коровы

Стеллер писал, что морская корова водится только на острове Беринга. Но промышленники говорили, что большие табуны этих животных водились на соседнем острове Медном.

Да только ли около Командорских островов жили морские коровы? Ведь и на одном из Алеутских находили их кости.

Дальневосточные берега открывали китобои и зверобои. Они но большей части не оставили никаких письменных документов о своих плаваниях. Известен лишь один дошедший до нас

Они но большей части не оставили никаких письменных документов о своих плаваниях. Известен лишь один дошедший до нас

Кандидат биологических наук Николай Вехов. Фото автора

На остров Беринга, входящий в архипелаг Командорских островов, я впервые попал летом 1971 года, будучи студентом-практикантом биофака МГУ, — собирал материал для дипломной работы. С тех пор меня интересовало всё, что связано с Командорами, и не оставляла мечта снова оказаться в этих краях. Три года назад по приглашению руководства Командорского заповедника я посетил второй по величине остров архипелага — Медный, где занимался изучением природных комплексов.

Природа островов хранит много загадок. Одна из них связана с историей открытия и освоения этих территорий. Первооткрыватели Командорских островов обнаружили в их акватории гигантского морского зверя, который по всем законам биологии никак не мог обитать в холодных водах cеверной части Тихого океана.

Что это за зверь и какая судьба была ему уготована?

Остров Беринга — самый большой в архипелаге Командорских островов.

Село Никольское на острове Беринга.

Береговая линия острова Беринга изрезана отвесными неприступными скалами.

Морская корова. Копия с рисунка Свена Вакселя, сделанного в 1742 году. Иллюстрация из книги Л. С. Берга «Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга. 1725-1742». Иллюстрации: Wikimedia Commons/PD.

Самка стеллеровой коровы, описанная и измеренная Георгом Стеллером. Рисунок считается единственным изображением этого животного, сделанным с натуры. Иллюстрации: Wikimedia Commons/PD.

Скелет стеллеровой коровы в экспозиции Национального музея естественной истории в Париже. Фото: FankMonk/Wikimedia Commons/CCA-SA-3.0.

Острова Топорков (слева) и Арий Камень.

Заросли ламинарии в северной части Тихого океана.

Северо-западное лежбище котиков на острове Беринга.

Скалистая гряда на острове Беринга.

Синий кит вблизи острова Беринга.

Планы завершающего этапа Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 годов под командованием выдающегося мореплавателя и полярного исследователя капитана-командора Витуса Беринга (см. «Наука и жизнь» № ) были грандиозны: исследовать арктическое побережье Сибири и Дальнего Востока, отыскать неведомые мореплавателям морские пути к северо-западным берегам Америки, а также достичь побережья Японии. Выдающимся достижением этого беспримерного похода стало открытие Командорских островов.

«Наука и жизнь» № ) были грандиозны: исследовать арктическое побережье Сибири и Дальнего Востока, отыскать неведомые мореплавателям морские пути к северо-западным берегам Америки, а также достичь побережья Японии. Выдающимся достижением этого беспримерного похода стало открытие Командорских островов.

4 июня 1741 года два пакетбота, «Святой апостол Пётр» под командованием Витуса Беринга и «Святой апостол Павел», капитаном которого был назначен Алексей Ильич Чириков, отчалили от берегов Камчатки в районе Петропавловского острога, где впоследствии вырос город Петропавловск-Камчатский. Вскоре они заблудились в густом тумане и потеряли друг друга. «Святой Пётр» после безуспешных трёхдневных поисков второго корабля отправился в одиночное плавание. Несмотря на шторма и шквалистый ветер, пакетбот достиг острова Кадьяк у берегов Америки. На обратном пути корабль отважных мореплавателей, преследуемый жестокой непогодой, потерял управление и получил серьёзные повреждения. Гибель, казалось, была неминуема, но вдруг отчаявшиеся моряки увидели на горизонте силуэт неизвестного острова и 4 ноября 1741 года высадились на него. Зимовка на острове оказалась тяжелейшим испытанием. Выдержали его не все. Скончался капитан-командор Витус Беринг. Здесь его и похоронили. Остров впоследствии назвали его именем, а весь архипелаг, включающий четыре острова (Беринга, Медный, Арий Камень и Топорков), — Командорскими островами.

Зимовка на острове оказалась тяжелейшим испытанием. Выдержали его не все. Скончался капитан-командор Витус Беринг. Здесь его и похоронили. Остров впоследствии назвали его именем, а весь архипелаг, включающий четыре острова (Беринга, Медный, Арий Камень и Топорков), — Командорскими островами.

Второй пакетбот «Святой апостол Павел» под командованием капитана-командора Алексея Чирикова достиг берегов Америки и 11 октября того же года вернулся на Камчатку.

Среди сподвижников Беринга, ставших вынужденными зимовщиками, был немецкий врач и естествоиспытатель, адъюнкт натуральной истории Санкт-Петербургского университета Георг Вильгельм Стеллер (см. «Наука и жизнь» № ). Сначала он попал в сухопутный академический отряд экспедиции, но мечтал принять участие в готовящемся морском походе. В 1741 году Георга Стеллера включили в состав экипажа пакетбота «Святой апостол Пётр». Учёный стал свидетелем и участником открытия Командорских островов и первым собирателем научных сведений о растениях, морских животных — котиках (котах), сивучах и каланах (морских бобрах), о погоде и почвах, горах и береговых террасах, прибрежных рифах и прочих природных комплексах этих земель./Dugong-and-cleaner-fish-graze-on-seagrass-Egypt-David-Peart-arabianEye-56a5f8915f9b58b7d0df52b7.jpg)

Стеллер обнаружил на Командорах уникальное морское млекопитающее — морскую корову (Hydrodamalis gigas), названную в честь её первооткрывателя стеллеровой. Второе имя — капустница (Rhytina borealis) — придумал сам естествоиспытатель. Млекопитающие собирались в стада на так называемых капустных пастбищах среди обильных зарослей морских водорослей, главным образом бурых ламинарии и алярии, известных под названием морской капусты. Поначалу Стеллер полагал, что имеет дело с ламантинами, которых в Северной Америке называли манатами или манати (позже это название стали употреблять применительно ко всем сходным по виду морским млекопитающим, в том числе и к морской корове). Но вскоре понял, что ошибся.

Стеллер был единственным натуралистом, кто наяву видел это чудище, наблюдал за его поведением и описал его. По дневниковым записям, опубликованным Л. С. Бергом в книге «Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга. 1725-1742» (Л.: Изд-во Главсевморпути, 1935), можно представить себе, как выглядело животное.