Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв

Ad

Ответы на сканворды и кроссворды

Еврипид

Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв

НАЙТИ

Похожие вопросы в сканвордах

-

Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв -

Автор трагедии «Медея» 7 букв -

Древнегреческий драматург, отец европейской трагедии 5 букв

Похожие ответы в сканвордах

-

Еврипид — Мужское имя (греческое) 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий поэт 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий поэт и драматург, творчество которого сложилось в период кризиса афинской демократии 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург, трагедия «Вакханки 7 букв -

Еврипид — Этот грек написал «медею», а критики тех лет называли его «философом на сцене» 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий драматург, представитель новой аттической трагедии, в которой преобладает психология над идеей божественного рока 7 букв -

Еврипид — 1 из 3 великих античн. драматургов 7 букв

драматургов 7 букв

-

Еврипид — Автор трагедии «Медея» 7 букв -

Еврипид — Автор трагедии «Орест» 7 букв -

Еврипид — Автор трагедии «Электра» 7 букв -

Еврипид — Драматург из Эллады 7 букв -

Еврипид — Известный древнегреческий драматург 7 букв -

Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург, младший из трех великих афинских трагиков 7 букв -

Еврипид — Один из трёх великих античных драматургов 7 букв

древнегреческий драматург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра», 7 букв, 6 буква «И», сканворд

Слово из 7 букв, первая буква — «Е», вторая буква — «В», третья буква — «Р», четвертая буква — «И», пятая буква — «П», шестая буква — «И», седьмая буква — «Д», слово на букву «Е», последняя «Д». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Как человеку не спать 8 дней? Показать ответ>>

Как число 666 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий? Показать ответ>>

Какая водица Только для грамоты годится? Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

- «медея»

- (около 480 до н. э. — 406 до н. э.) древнегреческий поэт-драматург, младший из трех великих афинских трагиков (Эсхил, Софокл), «Вакханки», «Геракл», «Медея», «Ипполит»

- 1 из 3 великих античн. драматургов

- Автор трагедии «Медея»

- Автор трагедии «Орест»

- Автор трагедии «Электра»

- Др.-греч. поэт-драматург

- Драматург из Эллады

- древнегреческий драматург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра»

- древнегреческий драматург, автор трагедий «Ион», «Медея», «Орест»

- Древнегреческий драматург, представитель новой аттической трагедии, в которой преобладает психология над идеей божественного рока

- древнегреческий поэт в рифму с рапидом

- Древнегреческий поэт и драматург, творчество которого сложилось в период кризиса афинской демократии

- древнегреческий поэт — драматург

- Древнегреческий поэт-драматург

- Древнегреческий поэт-драматург (480-406 до н.

э., ‘Медея’, ‘Алкестида’, ‘Ипполит’)

э., ‘Медея’, ‘Алкестида’, ‘Ипполит’) - Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея

- Древнегреческий поэт-драматург, трагедия «Вакханки

- известный древнегреческий драматург

- коллега Софокла и Эсхила

- один из трех великих античных драматургов

- Этот грек написал «медею», а критики тех лет называли его «философом на сцене»

Случайный анекдот:

Один сеpый, дpугой белый — два веселых Гендальфа.

Ещё анекдоты>>

Знаете ли Вы?

Полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд, у ребенка – за 15 секунд, у подростка – за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1,5-2 тысячи раз.

Ещё факты>>

Словарь древнегреческой культуры • Arzamas

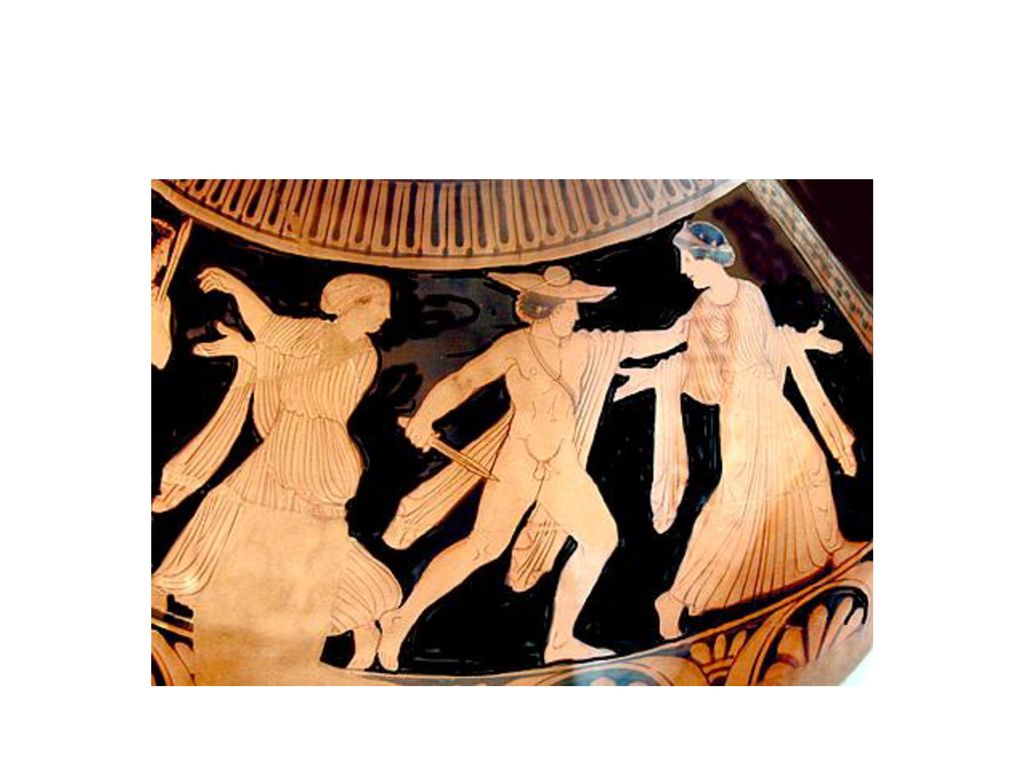

Дельфийский оракул. Роспись краснофигурного килика. Аттика, 440–430 годы до н. э. Килик — плоская чаша на ножке с двумя ручками.

Wikimedia Commons

В русском, как и во многих других языках, слово «оракул» имеет два значения: святилище, в которое обращались за прорицанием, и само прорицание. Главным богом-прорицателем в Греции считался Аполлон, затем — Зевс (Аполлон, впрочем, воспринимался как своего рода «наместник Зевса на земле», возвещающий в своих святилищах его волю). Основной целью вопрошающих было не узнать будущее, а получить разъяснения по поводу настоящего или прошлого. Причем вопросы оракулу всегда формулировались так, чтобы снизить вероятность ошибки и недопонимания. К примеру, греческий историк Ксенофонт спрашивал у Дельфийского оракула не о том, присоединиться ли ему к походу царевича Кира, а о том, каким богам принести жертву, чтобы поход прошел благополучно.

Главным богом-прорицателем в Греции считался Аполлон, затем — Зевс (Аполлон, впрочем, воспринимался как своего рода «наместник Зевса на земле», возвещающий в своих святилищах его волю). Основной целью вопрошающих было не узнать будущее, а получить разъяснения по поводу настоящего или прошлого. Причем вопросы оракулу всегда формулировались так, чтобы снизить вероятность ошибки и недопонимания. К примеру, греческий историк Ксенофонт спрашивал у Дельфийского оракула не о том, присоединиться ли ему к походу царевича Кира, а о том, каким богам принести жертву, чтобы поход прошел благополучно.

Самым древним греческим оракулом была Додона, святилище Зевса в Эпире. Согласно античной традиции, местные жрецы интерпретировали шелест листьев священного дуба Зевса — как именно, не сообщается. Существовали оракулы, основанные на принципе так называемой инкубации, когда вопрошающий проводил какое-то время в святилище в состоянии сна, или полуобморока, или транса; во сне его посещало видение, которое затем ему помогали истолковывать жрецы. Но в большинстве случаев прорицания осуществлялись посредством так называемой вдохновенной дивинации, когда жрец или жрица выступал как медиум, устами которого говорило божество.

Но в большинстве случаев прорицания осуществлялись посредством так называемой вдохновенной дивинации, когда жрец или жрица выступал как медиум, устами которого говорило божество.

Именно так прорицал самый знаменитый из всех греческих оракулов — пифó (или пифия) в святилище Аполлона в Дельфах. Ни об одном оракуле не известно так много — и в то же время ни об одном не ведется столько споров, как об этом храме на склоне горы Парнас у Кастальского источника.

Согласно дельфийскому мифу, название «пифо» происходит от имени убитого в этом месте Аполлоном дракона Пифона: тело дракона бог бросил гнить (pytho) на том самом месте, где был воздвигнут храм. Что касается названия Дельфы, миф гласит, что Аполлон, превратившись в дельфина (delphis), явился неким плывшим на корабле критянам и сделал их жрецами в своем святилище.

Основной жреческий персонал Дельф состоял из жрецов, происходивших от тех самых критян, их пяти помощников и самой прорицательницы пифии. Это была женщина местного происхождения, из простой семьи, которая после принятия жреческого сана оставалась в храме пожизненно, соблюдая обет безбрачия. В начале пифия прорицала только раз в году, но с ростом популярности святилища стала делать это каждый месяц, всегда седьмого числа, поскольку этот день считался священным днем Аполлона. Омывшись в Кастальском источнике, пифия заходила во внутреннюю закрытую часть храма (адитон), садилась на треножник (большую полукруглую закрытую чашу на высокой трехногой подставке) и, видимо, впадала в транс. В этот момент в нее «вселялся» бог Аполлон и прорицал ее устами. О природе этого транса до сих пор ведутся споры: одни исследователи считают, что транс был вызван какой-то реальной наркотической либо ядовитой субстанцией (к примеру, небольшим количеством синильной кислоты, содержащейся в лавровых листьях, которые она якобы жевала), другие, напротив, полагают, что экстатическое состояние пифии было в чистом виде автогенным. До недавнего времени ученые скептически относились к сообщениям античных авторов о том, что пифия дышала некими парами, поднимавшимися из трещины в скале, расположенной под адитоном, но недавние археологические раскопки подтвердили, что адитон находился над расщелиной, из которой поднимались пары газа этилена, обладающего сильным наркотическим действием.

Это была женщина местного происхождения, из простой семьи, которая после принятия жреческого сана оставалась в храме пожизненно, соблюдая обет безбрачия. В начале пифия прорицала только раз в году, но с ростом популярности святилища стала делать это каждый месяц, всегда седьмого числа, поскольку этот день считался священным днем Аполлона. Омывшись в Кастальском источнике, пифия заходила во внутреннюю закрытую часть храма (адитон), садилась на треножник (большую полукруглую закрытую чашу на высокой трехногой подставке) и, видимо, впадала в транс. В этот момент в нее «вселялся» бог Аполлон и прорицал ее устами. О природе этого транса до сих пор ведутся споры: одни исследователи считают, что транс был вызван какой-то реальной наркотической либо ядовитой субстанцией (к примеру, небольшим количеством синильной кислоты, содержащейся в лавровых листьях, которые она якобы жевала), другие, напротив, полагают, что экстатическое состояние пифии было в чистом виде автогенным. До недавнего времени ученые скептически относились к сообщениям античных авторов о том, что пифия дышала некими парами, поднимавшимися из трещины в скале, расположенной под адитоном, но недавние археологические раскопки подтвердили, что адитон находился над расщелиной, из которой поднимались пары газа этилена, обладающего сильным наркотическим действием.

Чаще всего к Дельфийскому оракулу обращались не частные лица, а города — главным образом по вопросам, связанным с установлением культа и с основанием колоний. Видимо, расцвет Дельфийского святилища в VIII веке связан именно с греческой колонизацией — ни одна колония не основывалась без обращения в Дельфы, и Аполлон считался богом-покровителем колонистов.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ. Древняя Греция

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Расцвет древнегреческого театра связан с созданием важнейшего драматического жанра – трагедии. Сюжеты трагедии основывались, как правило, на мифах. В них рассказывалось о борьбе героической личности с темными силами зла за торжество добра и справедливости. Эта борьба часто заканчивается гибелью героя, но зритель в ходе представления, следя за полными трагизма событиями, переживает катарсис – глубокое эмоциональное очищение, которое возвышает человеческую душу, освобождая ее от всего мелочного, ничтожного и случайного. Греческая трагедия утверждает веру человека в свои силы, величие человеческого духа. Именно в трагедии с наибольшей силой и полнотой были выражены две основные темы древнегреческой культуры: тема трагичности бытия и тема героического противостояния человека враждебным силам мирового хаоса.

Греческая трагедия утверждает веру человека в свои силы, величие человеческого духа. Именно в трагедии с наибольшей силой и полнотой были выражены две основные темы древнегреческой культуры: тема трагичности бытия и тема героического противостояния человека враждебным силам мирового хаоса.

Юноша Варвар Женщина

Маски трагедии

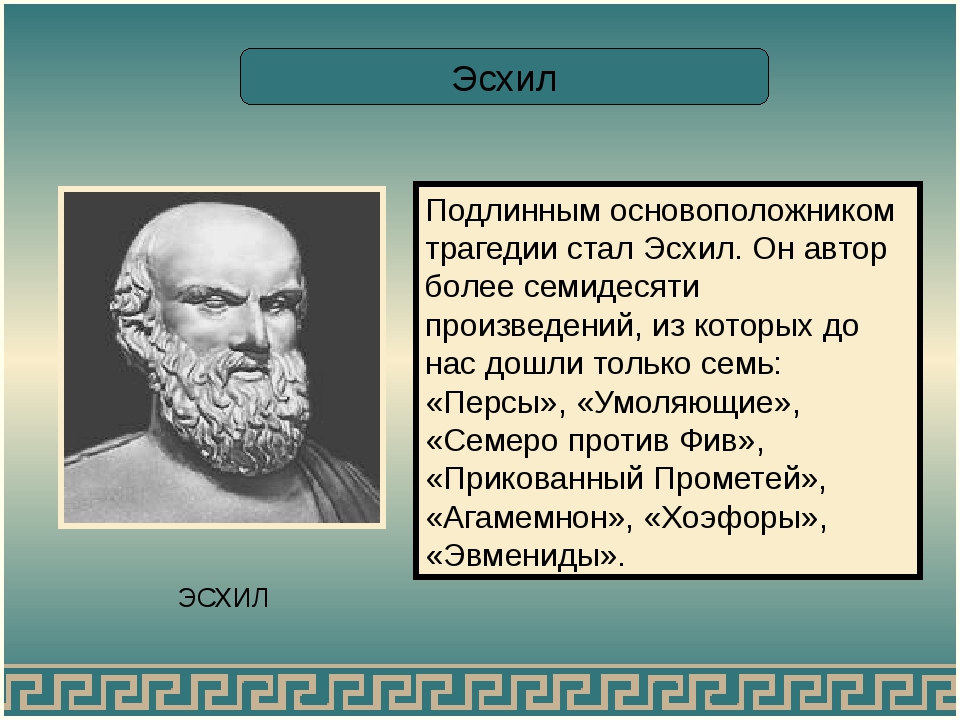

Считается, что первым афинским драматургом был Феспид, который включил в трагедию, где поначалу действовал только хор, актера. Дальнейшее развитие трагедии связано с именами Эсхила, Софокла и Еврипида.

Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) вводит в действие второго актера, благодаря чему усиливается драматизм трагедии, а ее действие становится более динамичным. Прозванный «отцом трагедии», Эсхил написал около 90 пьес, из которых в полном виде до нас дошло лишь семь. Он 13 раз одерживал победы в состязаниях авторов пьес.

Драматург жил и творил в эпоху тяжелых, но победоносных войн с персидской державой и сам в составе афинского войска участвовал в крупнейших сражениях. Отражением этой героической эпохи стали его произведения. В трагедии «Персы», рассказывающей о разгроме греками персидского флота у острова Саламин, Эсхил прославляет победу Афин над вторгшимися врагами. Поражение царя Ксеркса, попытавшегося подчинить Элладу, является закономерной карой богов за попытку нарушить установленный ими порядок.

Отражением этой героической эпохи стали его произведения. В трагедии «Персы», рассказывающей о разгроме греками персидского флота у острова Саламин, Эсхил прославляет победу Афин над вторгшимися врагами. Поражение царя Ксеркса, попытавшегося подчинить Элладу, является закономерной карой богов за попытку нарушить установленный ими порядок.

Главный мотив творчества Эсхила – прославление мужества, патриотизма и героического самопожертвования граждан Эллады. Наиболее ярко эта тема воплощена в «Прикованном Прометее». Титан Прометей бесстрашно вступил в борьбу с богами, ради счастья людей похитив огонь с небесного алтаря и передав его землянам. Прометей стал символом несгибаемого борца против тирании, воплощенной в образе Зевса, олицетворением разума, побеждающего власть тьмы и несущего человечеству прогресс. Воспевая свободную творческую личность, Эсхил прославлял гражданина афинского полиса. Мифологические образы, утверждающие веру в справедливость божественного порядка, Эсхил переосмысливает и наполняет гражданским звучанием.

В трилогии «Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Евмениды») повествуется о событиях микенского времени. На примере судьбы царского рода Атридов Эсхил показывает, что каждое преступление неминуемо влечет за собой возмездие и порой расплачиваться приходится потомкам. Мифологический сюжет воспроизводил острую борьбу идей, знакомую зрителям. Прославление ареопага, носителя аристократических традиций, указывало на неприятие драматургом радикальных демократических преобразований, которые происходили в это время в афинском полисе.

Софокл

Новый шаг в развитии греческого театра связан с творчеством Софокла (ок. 496—406 до н. э.). Введя в пьесу третьего актера, он усложнил фабулу трагедии, усилил драматическое напряжение действия, что помогло лучше раскрыть внутренний мир героя. Все произведения великого драматурга (а из 123 произведений до нас дошло только семь) пронизаны сознанием величия и силы человеческого духа. В своих знаменитых трагедиях «Царь Эдип», «Антигона» и «Электра» Софокл разрабатывает тему судьбы, которая неотвратимо управляет жизнью человека. Но герои его трагедий не были безвольной игрушкой в руках богов. Они наделены волей и осознают свою ответственность за совершаемые поступки. Софокл стремился показать людей такими «какими они должны быть»: высоконравственными, достойно переносящими невзгоды, осознающими свое место в обществе и свой долг перед ним и перед самим собой. В творчестве драматурга нашли отражение духовная атмосфера и художественные идеалы, царившие в Афинах эпохи расцвета демократии. Идеи гуманизма находили горячий отклик у сограждан, которые в состязаниях 24 раза присуждали победу Софоклу.

Но герои его трагедий не были безвольной игрушкой в руках богов. Они наделены волей и осознают свою ответственность за совершаемые поступки. Софокл стремился показать людей такими «какими они должны быть»: высоконравственными, достойно переносящими невзгоды, осознающими свое место в обществе и свой долг перед ним и перед самим собой. В творчестве драматурга нашли отражение духовная атмосфера и художественные идеалы, царившие в Афинах эпохи расцвета демократии. Идеи гуманизма находили горячий отклик у сограждан, которые в состязаниях 24 раза присуждали победу Софоклу.

Еврипид

Третьим великим драматургом Греции эпохи классики был Еврипид (ок. 480—406 до н. э.), которого Аристотель назвал «наиболее трагичным поэтом». Современники сдержанно относились к его творчеству: победу в состязаниях ему присудили только пять раз, причем в последний раз – посмертно. Из 92 драматических произведений Еврипида до нас дошло 17 трагедий и одна сатирова драма. Во многом это было связано с тем, что он писал в эпоху кризиса полисной идеологии. В своих произведениях греческий драматург чутко откликался на новые веяния, на поиск новых духовных ценностей и первоначально не был понят современниками. Творчеству Еврипида чужды идеальные образы. Он изображал людей такими, «какими они были на самом деле», с их страстями, страданиями, радостями и печалями. Его герои предстают реальными людьми, переживающими глубокие человеческие драмы.

В своих произведениях греческий драматург чутко откликался на новые веяния, на поиск новых духовных ценностей и первоначально не был понят современниками. Творчеству Еврипида чужды идеальные образы. Он изображал людей такими, «какими они были на самом деле», с их страстями, страданиями, радостями и печалями. Его герои предстают реальными людьми, переживающими глубокие человеческие драмы.

В трактовке Еврипида судьба людей определяется не божественной волей, а чувственными порывами и борьбой страстей человека. В своей самой прославленной трагедии «Медея» драматург мастерски показал душевные муки покинутой мужем женщины. В любящей матери и жене, оскорбленной в своих чувствах, вспыхивает безумная жажда мести. И она убивает не только возлюбленную своего бывшего мужа Ясона и ее отца, но и своих детей. Судьбы героев трагедий Еврипида («Электра», «Гекуба», «Ипполит», «Орест», «Ифигения в Авлиде» и др.) заставляли зрителей размышлять над своим отношением к жизни и людям. Творчество Еврипида оказало влияние на развитие мировой драматургии.

Огромной популярностью в Греции пользовалась комедия (букв. – песнь во время шэмоса), которая зародилась из шуточных и порой фривольных песен, исполнявшихся поселянами во время комоса (т. е. шествия) на Сельских Дионисиях. В Афинах с ее свободой высказывания мнений комедия становится политическим жанром. Богатейший материал для сюжетов давала сама жизнь с ее открытой политической и идейной борьбой. Расцвет аттической комедии связан с творчеством Аристофана (ок. 445 – ок. 385 до н. э.). Им было написано не менее 40 комедий, но до нас дошло только 11 пьес.

В произведениях Аристофана нашли отражение все острые проблемы того времени. Но это было время долгой Пелопоннесской войны, и главной для драматурга стала тема мира. В комедии «Ахарняне» измученный тяготами войны афинский земледелец Дикеополь (т. е. Справедливый гражданин) заключает для себя мир, после чего предается радостной и спокойной жизни, в то время как на хвастливого воина Ламаха обрушиваются одни невзгоды. В пьесе «Мир» осмеяна военная партия, от политики которой страдают рядовые граждане. Герой комедии Тригей (т. е. Виноградарь) верхом на огромном навозном жуке отправляется на Олимп и освобождает из заточения богиню мира, которая приносит в Афины мирную жизнь. Жители бурно радуются наступившему счастью, лишь наживавшиеся на войне оружейники впадают в уныние. Необычно освещена тема мира в «Лисистрате» – против войны протестуют афинские женщины, требующие от мужей прекращения военных действий и возвращения домой.

В пьесе «Мир» осмеяна военная партия, от политики которой страдают рядовые граждане. Герой комедии Тригей (т. е. Виноградарь) верхом на огромном навозном жуке отправляется на Олимп и освобождает из заточения богиню мира, которая приносит в Афины мирную жизнь. Жители бурно радуются наступившему счастью, лишь наживавшиеся на войне оружейники впадают в уныние. Необычно освещена тема мира в «Лисистрате» – против войны протестуют афинские женщины, требующие от мужей прекращения военных действий и возвращения домой.

Объектом сатиры комедиографа были и софисты (к ним Аристофан причислял и Сократа), которые пытались утвердить новые принципы воспитания («Облака»), и демагоги, вовлекающие афинян в рискованные авантюры («Птицы»), и сочинители трагедий (в «Лягушках» интригуют друг против друга Эсхил и Еврипид), и присущая афинянам мания сутяжничества («Осы»). Не было такой стороны жизни афинского общества, такой актуальной проблемы, на которую не откликнулся бы своей смелой сатирой Аристофан. Одна из вершин мировой драматургии, его комедии стали образцом для подражания в последующие эпохи.

Одна из вершин мировой драматургии, его комедии стали образцом для подражания в последующие эпохи.

Театр в Афинах был важнейшим институтом полисной жизни. Через художественный образ и эмоционально-чувственное восприятие он активно утверждал античные гуманистические ценности и демократический образ мышления, помогал зрителям сознательно определять отношение к важнейшим вопросам бытия.

Источники

По истории греческого театра и Великих Дионисий сохранились многочисленные источники, которые позволяют восстановить многие реалии и всесторонне рассмотреть феномен древнегреческого театра. Помимо пьес, которые дошли до нас как целиком, так и в многочисленных отрывках, важную роль играют эпиграфические источники – надписи. Важнейшими из них являются «Паросский мрамор», содержащий сведения о зарождении театральных представлений в Афинах, и «Фасты» – список победителей на празднествах в честь Дионисия.

В речах ораторов Демосфена, Эсхина, Исократа, Лисия, где отразились многие аспекты бурной социально-политической жизни полиса, также есть сведения о празднествах и театральных представлениях. Обширные сведения о драматургах и роли театра в жизни афинян содержат «Описание Эллады» Павсания с его экскурсами в прошлое, а также сочинения Афинея и Диогена Лаэртского. О театре как духовном феномене написано в трактатах Платона и Аристотеля. Ряд интересных сведений приводится в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.

Обширные сведения о драматургах и роли театра в жизни афинян содержат «Описание Эллады» Павсания с его экскурсами в прошлое, а также сочинения Афинея и Диогена Лаэртского. О театре как духовном феномене написано в трактатах Платона и Аристотеля. Ряд интересных сведений приводится в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Дионис выбирает Эсхила Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»

Дионис выбирает Эсхила

Л.Б. Поплавская

Статья посвящена анализу раннего этапа творчества одного из первых трагиков греческого театра. Эсхила называют отцом трагедии, т.к. он преобразовал первоначальное театральное действие с одним актером и кантатой хора, вышедшее из дифирамбического жанра торжественной хоровой лирики, в полноценную драму. Эсхил первым осознал важность наличия драматического конфликта для показа на сцене героических мифических преданий. Он ввел второго актера, чтобы этот показ стал возможным. Драматический конфликт завязывался и разрешался на глазах у зрителей, вовлекал их в происходящее действие. Этим Эсхил давал зрителям возможность сопереживания героям трагедии при их раздумьях и сомненьях перед совершением поступка, известного из мифической истории. Название статьи о выборе Эсхила богом Дионисом, которому были посвящены театральные постановки на празднике Великие Дионисии в Афинах, отталкивается от комедии Аристофана «Лягушки». Эту комедию считают первым опытом литературной критики в Древней Греции. В агоне комедии соревнуются за право быть первым трагиком Греции Эсхил и Еврипид, находящиеся в Аиде — царстве мертвых.

Эсхила называют отцом трагедии, т.к. он преобразовал первоначальное театральное действие с одним актером и кантатой хора, вышедшее из дифирамбического жанра торжественной хоровой лирики, в полноценную драму. Эсхил первым осознал важность наличия драматического конфликта для показа на сцене героических мифических преданий. Он ввел второго актера, чтобы этот показ стал возможным. Драматический конфликт завязывался и разрешался на глазах у зрителей, вовлекал их в происходящее действие. Этим Эсхил давал зрителям возможность сопереживания героям трагедии при их раздумьях и сомненьях перед совершением поступка, известного из мифической истории. Название статьи о выборе Эсхила богом Дионисом, которому были посвящены театральные постановки на празднике Великие Дионисии в Афинах, отталкивается от комедии Аристофана «Лягушки». Эту комедию считают первым опытом литературной критики в Древней Греции. В агоне комедии соревнуются за право быть первым трагиком Греции Эсхил и Еврипид, находящиеся в Аиде — царстве мертвых. Дионис озабочен отсутствием театрального репертуара на своем празднике, т.к. великие трагики уже умерли. Он спускается в Аид, чтобы вернуть душу Еврипида, но отдает первенство Эсхилу и выбирает его. Дионис признает воспитательное значение его трагедий «Персы» и «Семеро против Фив». Героика и патриотизм трагедий Эсхила необходимы гражданам полиса. Обращение к комедии Аристофана вызвано цитатой из нее в анонимной биографии Эсхила, дошедшей в его рукописях. Биограф перечисляет заслуги этого драматурга в развитии аттического театра и приводит слова Диониса к Эсхилу, названному «первым из эллинов» (Аристофан «Лягушки», 1004-1005). По мнению Диониса как героя комедии, а за ним стоит выбор Аристофана, трагедии Эсхила выражают моральные ценности целого поколения афинян, отстоявших независимость родины во время греко-персидской войны. Для этого поколения граждан имеют непреходящую ценность идеи добра и справедливости, санкционированные, по представлению греков, богами. Автор статьи останавливается на одной из самых ранних трагедий Эсхила «Умоляющие».

Дионис озабочен отсутствием театрального репертуара на своем празднике, т.к. великие трагики уже умерли. Он спускается в Аид, чтобы вернуть душу Еврипида, но отдает первенство Эсхилу и выбирает его. Дионис признает воспитательное значение его трагедий «Персы» и «Семеро против Фив». Героика и патриотизм трагедий Эсхила необходимы гражданам полиса. Обращение к комедии Аристофана вызвано цитатой из нее в анонимной биографии Эсхила, дошедшей в его рукописях. Биограф перечисляет заслуги этого драматурга в развитии аттического театра и приводит слова Диониса к Эсхилу, названному «первым из эллинов» (Аристофан «Лягушки», 1004-1005). По мнению Диониса как героя комедии, а за ним стоит выбор Аристофана, трагедии Эсхила выражают моральные ценности целого поколения афинян, отстоявших независимость родины во время греко-персидской войны. Для этого поколения граждан имеют непреходящую ценность идеи добра и справедливости, санкционированные, по представлению греков, богами. Автор статьи останавливается на одной из самых ранних трагедий Эсхила «Умоляющие». Конфликт драмы заключается в выборе позиции главного героя — царя Аргоса Пеласга, должен ли он защищать дочерей царя Даная от притязаний их женихов. В статье рассматриваются различные версии мифической истории о странствиях Ио и судьбе дочерей Даная. Анализируются лексические и поэтические средства, используемые в хоровых партиях этой трагедии. Эсхил в образной системе опирается на поэтику и стилистику дифирамбической кантаты. В хоровых песнях-плачах дочерей Даная он использует мотивы птиц и переплетает их с известными мифами о превращении героев в различных птиц. В поэтике Эсхила присутствуют маринистические мотивы. Поскольку в ранней трагедии еще мало возможностей для показа действия, Эсхил активно привлекает стихомифию, когда герои обмениваются од-

Конфликт драмы заключается в выборе позиции главного героя — царя Аргоса Пеласга, должен ли он защищать дочерей царя Даная от притязаний их женихов. В статье рассматриваются различные версии мифической истории о странствиях Ио и судьбе дочерей Даная. Анализируются лексические и поэтические средства, используемые в хоровых партиях этой трагедии. Эсхил в образной системе опирается на поэтику и стилистику дифирамбической кантаты. В хоровых песнях-плачах дочерей Даная он использует мотивы птиц и переплетает их с известными мифами о превращении героев в различных птиц. В поэтике Эсхила присутствуют маринистические мотивы. Поскольку в ранней трагедии еще мало возможностей для показа действия, Эсхил активно привлекает стихомифию, когда герои обмениваются од-

ним или двумя стихами. Это создает экспрессию и напряженность, убыстряет действие трагедии. Именно в ранних трагедиях, еще тесно связанных с хоровой греческой лирикой, происходит выбор трагиком верных поэтических средств для создания образа героя. Тем самым закладываются основы для драматического театра Древней Греции — будущего театра Европы.

Тем самым закладываются основы для драматического театра Древней Греции — будущего театра Европы.

This article is devoted to the analysis of the early stage work of one of the first tragedians of the Greek theatre. Aeschylus is called the father of tragedy since he transformed the original theatrical performance with one actor and the cantata choir, released solemn choral lyric poetry from the dithyrambic genre to a full-fledged drama. Aeschylus was first to realize the importance of a dramatic conflict for the show on the stage of the heroic mythical legends. He introduced a second actor to make this show possible. The dramatic conflict was initiated and resolved in front of the audience, involved them in the action. Aeschylus gave the audience the possibility of empathy to heroes of the tragedy in their thoughts and doubts before they act the way it was known from the mythical stories. The title of the article when Aeschylus was chosen by God Dionysus to whom the plays were devoted on the Great Dionysus feast in Athens, proceeds from the comedy of Aristophanes «The Frogs. » This Comedy is considered to be the first experience of literary criticism in Ancient Greece. In the agon of the comedy, Aeschylus and Euripides are in Hades, the realm of the dead, and are competing for the right to be the first Greek tragedian. Dionysus is concerned about the lack of the theatrical repertoire at his feast since the great tragedians have already died. He descends into Hades to bring back the soul of Euripides but gives the primacy to Aeschylus and chooses him. Dionysus recognizes the educational significance of his tragedies «The Persians» and «Seven against Thebes». The heroism and patriotism of the tragedies of Aeschylus are necessary for citizens of the Polis. The address to the comedy of Aristophanes is caused by a quotation from it in the anonymous biography of Aeschylus in his manuscripts. The biographer lists the merits of this playwright in the development of the Attic theater and leads the words of Dionysus to Aeschylus calling him «the first of the Hellenes» (Aristophanes «The Frogs», 1004-1005). According to Dionysus as a hero of the comedy as well as the choice of Aristophanes, the tragedy of Aeschylus expresses the moral values of a generation of Athenians who defended the independence of the Motherland during the Greek-Persian war. For this generation of citizens, the idea of kindness and justice has the enduring value and is sanctioned, as the Greeks believed, by the gods. The author focuses on one of the earliest tragedies of Aeschylus «The Suppliants». The conflict of the drama lies in the choice of the position of the main hero Pelasgos, king of Argos, whether he should defend king Danaus’ daughters from the claims of their suitors. The article examines various versions of the mythical story of Io wanderings and the fate of the Danaides. The author analyzes lexical and poetic means used in choral parties of this tragedy. Aeschylus in the image mode leans on the poetics and stylistics of dithyrambic cantatas. In choral songs-laments of the Danaides, he uses tunes of birds and intertwines them with well-known myths about the transformation of heroes into different birds. In the poetics of Aeschylus, the seascape motives are presented. Since the early tragedy has still few opportunities to show the action, Aeschylus actively involves stichomythia when the characters say one or two

» This Comedy is considered to be the first experience of literary criticism in Ancient Greece. In the agon of the comedy, Aeschylus and Euripides are in Hades, the realm of the dead, and are competing for the right to be the first Greek tragedian. Dionysus is concerned about the lack of the theatrical repertoire at his feast since the great tragedians have already died. He descends into Hades to bring back the soul of Euripides but gives the primacy to Aeschylus and chooses him. Dionysus recognizes the educational significance of his tragedies «The Persians» and «Seven against Thebes». The heroism and patriotism of the tragedies of Aeschylus are necessary for citizens of the Polis. The address to the comedy of Aristophanes is caused by a quotation from it in the anonymous biography of Aeschylus in his manuscripts. The biographer lists the merits of this playwright in the development of the Attic theater and leads the words of Dionysus to Aeschylus calling him «the first of the Hellenes» (Aristophanes «The Frogs», 1004-1005). According to Dionysus as a hero of the comedy as well as the choice of Aristophanes, the tragedy of Aeschylus expresses the moral values of a generation of Athenians who defended the independence of the Motherland during the Greek-Persian war. For this generation of citizens, the idea of kindness and justice has the enduring value and is sanctioned, as the Greeks believed, by the gods. The author focuses on one of the earliest tragedies of Aeschylus «The Suppliants». The conflict of the drama lies in the choice of the position of the main hero Pelasgos, king of Argos, whether he should defend king Danaus’ daughters from the claims of their suitors. The article examines various versions of the mythical story of Io wanderings and the fate of the Danaides. The author analyzes lexical and poetic means used in choral parties of this tragedy. Aeschylus in the image mode leans on the poetics and stylistics of dithyrambic cantatas. In choral songs-laments of the Danaides, he uses tunes of birds and intertwines them with well-known myths about the transformation of heroes into different birds. In the poetics of Aeschylus, the seascape motives are presented. Since the early tragedy has still few opportunities to show the action, Aeschylus actively involves stichomythia when the characters say one or two

poems. This method creates expression and tension, accelerates the action of the tragedy. Namely in his early tragedies, more closely related to the Greek choral lyric, the tragedian chooses true poetic means to create an image of the hero and thereby lays the foundations for the drama theatre of Ancient Greece as the future theatre of Europe.

Биографий поэтов в античности вплоть до конца классического периода никто не писал. Рукописный текст драматических произведений сопровождался тем, что называли таюВеац, т.е. «основание» для написания драмы. Помимо пересказа мифа, который лег в основу литературного произведения, в нем обсуждалось содержание драмы, ее основные особенности, иногда указывалось, были ли у автора предшественники, а также хронологические данные первой постановки, что было известно из дидаскалии.упца, т.е. «помимо хорегии» — официальных обязательных затрат хорега.

Всем известно, что отцом трагедии называют Эсхила (525-456 гг. до н.э.). Но ведь он не был действительно первым драматическим поэтом. Первая трагедия была поставлена в Афинах на празднике Великие Дионисии при тиране Писистрате в 534 г. до н.э. Точнее, постановка произошла между 536 и 534 гг., это явно из Паросской хроники и подтверждается словарем Суда. Награду получил Феспид. Его преемниками были Херил и Фриних. Херил представлял сатировскую драму и выступал по времени между Феспидом и Эсхилом, а Фриних

(540-470 гг. до н.э.), по свидетельству Суды, одержал первую победу на 67-й Олимпиаде (512-509 гг. до н.э.). Он был самым успешным в афинском театре до 480 г. Даже Эсхил заимствует сюжет своей трагедии «Персы» (462 г.) из «Финикиянок» Фриниха (476 г.). Хотя известны немногие фрагменты из его произведений и заглавия некоторых трагедий, это очень мало. — «отвечающий». Он вступал в разговор, советовался, спрашивал, сам реагировал на вопросы хора, т.е. общался с ним через корифея-посредника, больше было не с кем. Наедине с собой человек, а в драме герой, не станет спорить и доказывать свою точку зрения. Некому доказывать. Первого актера ввел Феспид, иначе драма никогда бы не состоялась в качестве показа. Этим актером был он сам, затем Эсхил также играл в своих трагедиях, а Софокл только в молодые годы. Впоследствии от этого совсем отказались, ведь актеров можно было нанять за деньги. Это становится профессией. Эсхил первым догадался, что его герою непременно нужен alter ego, собеседник, не всегда согласный с его позицией, а возможно, и соперник, просто антагонист. Когда Эсхил вводит второго актера, то партии хора приходится сокращать. Это происходит не вдруг и не сразу. Хор обязательно должен быть участником, действующим лицом не только в силу традиции, ведь это еще наполовину песенный жанр, но и потому, что впервые именно Эсхилом осознается то, что мы называем «трагическим конфликтом». Конфликт должен разрешиться на глазах у зрителей, быть оценен другими людьми, здесь важно мнение хора участников. Его надо обыграть, один человек это сделать не может. Иногда и двух героев уже недостаточно. Пафос, торжественность и драматическая напряженность сложившегося конфликта — вот что отличает Эсхила от его предшественников и выделяет из современников. Без этого драматическое

действие не может стать трагедией. Как это достигается, если персонажи трагедии, по-прежнему, герои мифов? Но миф только канва трагедии. Эсхил первым начинает переосмыслять героические предания. Миф называл имя героя, рассказывал о том, что с ним произошло. Но именно трагик должен оценить происходящее. Эсхил первым понимает необходимость дать понять зрителю, что чувствовал и о чем думал герой, прежде чем принять окончательное решение и совершить свой поступок. Тот самый, о котором с детства знал каждый зритель, ведь греки вырастали на мифических преданиях, считая их своей подлинной историей1.

Эсхилу как первопроходцу греческой трагедии во многом было труднее, чем Софоклу и Еврипиду: надо было сломить внутренний консерватизм зрителей, не привыкших видеть такие постановки, и изобрести наиболее верные поэтические средства, которые помогли бы им поверить в правдивость мифического героя на сцене и в правоту авторской позиции трагика. Эсхил первым начинает вводить в мифические события новые мотивы, что позже будет развито Ев-рипидом. Для этого он создает новую сценическую обстановку, и героические предания приходят из лирической поэзии, основанной на фольклорной песенной традиции.

В данной работе мы будем разбирать мотивы и поэтику только одной трагедии Эсхила «Умоляющие» как самой ранней из дошедших его драм и попытаемся на ее тексте показать особенности становления авторской индивидуальности первого признанного трагика.

Главные источники для жизнеописания Эсхила и объяснения его поэтических инноваций в трагедии — это анонимная биография, сохранившаяся в его рукописях, и статья в словаре Суда s.ои) приписывает Эсхилу 13 побед. М. Круазе считал, что это должно составлять не менее 52 увенчанных пьес2, исходя из того, что всего им было написано около 70 трагедий и 20 сатировских драм. Но мы располагаем только семью трагедиями и примерно 400 фрагментами из других произведений. Жизнеописание Эсхила очень лаконично: после имени, рода, звания в пятой строке очень категорично с применением слова «весьма» подчеркивается его превосходство над другими трагическими поэтами и конкретно указывается, по каким пунктам он лучше многих. Вот начало «Жиз-

1 Поплавская Л.Б. История античной литературы. — СПб.: СПбГУ. Филологический факультет, 2010. — С. 33-39.

2 Круазе А. и М. История греческой литературы // под ред. и с предисл. С.А. Же-белева. Изд. 2-е. — Петроград, 1916. — С. 244. Новое издание: Издательство СПбГУ, под ред. С.И. Межерицкой, 2008. — С. 211.

неописания Эсхила»: «Трагик Эсхил был родом афинянин из дема Элевсина, брат Кинегира, из рода Эвпатридов. той хорой оецуотпта). В подтверждение этого он приводит стихи Аристофана, не ссылаясь на конкретную комедию. Мы знаем, что это цитата из комедии «Лягушки» — род первой литературной критики, ведь на сцене разбираются достоинства двух театральных поэтов. В агоне комедии идет соревнование Эсхила и Еврипида. Кто из них нужнее театральным зрителям — современникам Аристофана? Чью тень выведет из Аида Дионис, который в качестве директора театра остался без репертуара, ведь трех знаменитых авторов трагедий (Эсхил, Софокл, Еврипид) уже нет в живых, а трагический поэт Агафон уехал из Афин в Македонию к царю Архелаю? В царстве Аида, куда спускается Дионис с рабом Ксанфием за автором трагедий, они слышат «шум и крик ужаснейший»1. Эак — слуга бога подземного царства Плутона, так он представлен среди действующих лиц комедии (а в мифологии Эак вместе с Миносом и Радамантом — судья душ умерших), говорит, что это Еврипид ссорится с Эсхилом (758). Ведь для всех искусств в Аиде установлен обычай: кто докажет, что он первый в своем мастерстве, займет трон рядом с Плутоном и будет пользоваться даровым столом в подземном Пританее (761-764). Это параллель к земным почестям. В Афинах героев и выдающихся граждан кормили на государственный счет обедами там, где заседали пританы — дежурные члены Совета 500. Эсхил был первым из великих трагиков, он старший по возрасту и первым умер. Эак говорит, что «трагическим престолам он давно владел как величайший мастер» (769-770).

1 Здесь и далее использован перевод с древнегреческого А.И. Пиотровского в издании: Аристофан. Избранные комедии / предисл. В.Н. Ярхо, коммент. А.И. Пиотровского и В.Н. Ярхо. — М.: Худож. лит., 1974.

Когда в царство Аида сошел Еврипид, то он был признан первым душами тех маргиналов, которых много и в подземном царстве. Мастерство Еврипида признали воры, налетчики, отцеубийцы и взломщики. Тогда Еврипид занял трон Эсхила (771-778). Народ требует справедливого суда, пусть каждый докажет свое мастерство (780). Раб Ксанфий удивляется дважды. Во-первых, почему Эсхил не нашел союзников? Ответ Эака: много подлецов и мало честных, как на земле, так и здесь в Аиде. Во-вторых, почему Софокл не потребовал себе престола первого трагика Греции (782-787). Репутация Софокла как автора «гармонии и ясной уверенности» не изменяет ему здесь. Эак трогательно рассказывает, что тот протянул руку Эсхилу и поцеловал его, как только попал в Аид. Эсхил сажает Софокла на трон рядом с собой. Впрочем, Софокл тоже согласен принять участие в агоне по очереди. Но если победит Эсхил, он не тронется с места, если же Еврипид, то Софокл будет состязаться с ним (788-794). Эак говорит Ксанфию (795-800), что музыку, т.е. мусическое искусство, будут взвешивать на таланты. Греческий талант — это и мера веса, и определенная сумма денег (60 мин). Ксанфий удивляется, неужели на безмене взвесят трагедию. Эак объясняет, что иначе нельзя, ведь будут «гири слов и слитки изречений». Еврипид запальчиво клянется, что трагедии Эсхила разберет по словечку (801-801). Судьей должен быть Дионис. Эсхил не хочет препираться в споре с Еврипидом, т.к. его поэзия не умерла вместе с ним (868-869), а у Еврипида она скончалась вместе с автором. Защищаясь, Еврипид перечисляет свои заслуги и недостатки трагедий противника. Она «распухла от пышных слов, раздута бреднями, истертыми словами и мыслями» (939-940). Упрек Эсхилу и в том, что у него есть лица без речей, фигуры не говорящие до своей поры. Хор уже «топочет землю и пробубнит четыре песни, а актеры все без слов» (913). Только его герой (например, Ниоба — 920) откроет рот помимо хора, тут и драме конец. В противоположность этому Еврипид хвалится тем, что его герой «не городит вздора», а как выйдет, сразу расскажет о своем происхождении.

Все персонажи имеют свои реплики. «Я научил красноречию» (954). На самом деле Аристофан употребляет глагол, означающий «научил болтать». Как обычно, в агоне хор разделяется, чтобы поддерживать враждующих антагонистов, и второе полухорие в антоде советует Эсхилу не отвечать бранью на брань (992-1004). После пляски хора Дионис так обращается к Эсхилу: «О ты, первый из эллинов, нагромоздивший важные башни из слов и украсивший (ими) трагическую лиру» (1004-1005). Именно этот отрывок из комедии Аристофана «Лягушки» для оценки творчества Эсхила приводит его рукописное

жизнеописание. С него мы начали анализировать творчество трагика в первом опыте античной литературной критики. То, что, по-мнению Еврипида, было сценическим недостатком трагедии Эсхила, в устах Диониса и в оценке самого Аристофана стало достоинством. Тот факт, что биограф только называет имя Аристофана, не ссылаясь на конкретную комедию, показывает, что «Лягушки» были популярны. Всем был известен и финал этой комедии. Хотя Дионис спускается в Аид за Еврипидом, т.е. его пьесами, ибо нет праздника Великие Дионисии без театрального агона, выбирает он все-таки Эсхила как первого и непревзойденного мастера. Ведь Эсхил стоит за воспитательное значение театра. Это школа для взрослых. Именно трагедии «Персы» и «Семеро против Фив» способствуют гражданству и патриотизму, надо отстаивать полисные идеалы. А Еврипид, по-мнению Аристофана, противодействует основам полисной морали, значит, может привести к упадку нравственности. В стихе 880 Эсхил обвиняет Еврипида, что он внес в театральное искусство «нечестивые браки», т.е. любовные связи. Имеется в виду не только известная нам трагедия Еврипида «Ипполит», где мачеха Федра любит своего пасынка, но и не дошедшая до нас трагедия «Эол», там изображена страсть брата и сестры. Слово «первый» по отношению к Эсхилу сказано с Аристофаном и повторено анонимным биографом отнюдь не во временном плане. Эсхил не был первым трагиком.

Как уже было сказано, одним из основателей трагедии считается его старший современник Фриних, автор трагедий «Финикиянки» и «Взятие Милета» (около 540-470 гг. до н.э.). В эпирреме комедии «Лягушки» (910) Еврипид ополчается и на Фриниха (910), говоря, что Эсхил подражает ему, заимствуя «раздутые глупости». Еврипид с пристрастием комментирует то, что Фриних ввел одного актера в трагедию, едва вышедшую из дифирамба. «Сажает в одиночку он Ахилла иль Ниобу» (912). А тот сидит и молча, ждет, когда можно будет выступить с репликой после хора. Однако актер ждет время своей реплики по известной причине. Все внимание отдано хору, хор выступает 4 раза. Вслед за Фринихом, по мнению Еврипида, Эсхил очень отвлеченно изображает героев, царей и полководцев, а вот его (Ев-рипида) персонажи реальны, они пришли из быта. В стихах 949-950 перечисляются все возможные участники действия: женщины и девушки, рабы и господа, даже старухи. В антэпирреме (1008) Эсхил спрашивает Еврипида, за что надо хвалить поэта. И Еврипид признает, что за правдивые речи, которые делают граждан разумнее и лучше (1009). Эсхил передает Еврипиду граждан, «дышащих отвагой и с мужеством в сердце». Но как он достиг этого? «Расскажи нам, — просит

уже и Еврипид, — как ты сделал сограждан достойными» (1019). Дионис присоединяется к этой просьбе. Они слышат от Эсхила, что он создал «драму, полную Ареса», т.е. духа войны (1021). Эсхил сам называет свои трагедии «Семеро против Фив» и «Персы» (1023-1026). Еще Гомер прославлял битвы, следуя ему, Эсхил сотворил величавых героев, с душой, как у льва — Патроклов и Тевкров (1041)1. «А как же любовь, тебе незнакома Афродита?», — восклицает Еврипид (1045). «Зато ты уж слишком знаком с нею и пришиблен этой любовью», -парирует Эсхил. Дионис призывает в свидетели богов, что все подлое о женщине выдумал Еврипид. Здесь явно намек на личную жизнь поэта, как это принято в комедиях2. Еврипид оправдывается, чем же его Сфенебея, влюбленная в гостя Беллерофонта из не дошедшей до нас комедии «Сфенебея», и его Федра повредили нравственности, ведь это правда жизни.

Эсхил согласен, что это правда, но зачем она? Такую правду трагик должен скрывать от зрителя, а не показывать в театре толпе на забаву. Надо учить добру. Детей в школе учит учитель, а в театре взрослых учит поэт — автор наставительных пьес. Аристофан приводит две разные позиции, спор Эсхила и Еврипида о назначении театра актуален до сих пор. В античном театре поэт — и автор трагедии, и как режиссер-постановщик — интерпретатор известного мифа. Он наполняет безжизненный миф общечеловеческим содержанием. Главный вопрос для автора заключается в том, как показать людям самих себя в облике мифических героев, в одеждах героев драмы. Если зритель увидит здесь, в театре, себя, ждущего единственного правильного решения, в речах героев узнает свои трудности и заблуждения, то трагик сделал свое дело. Для достижения высокого идеала нужно героическое величие. Надо ли показывать людям их ничтожество? Этот спор в агоне комедии — противостояние двух точек зрения, не решен до сих пор и в современном театре. Есть ли необходимость слишком приближать к нашему времени героев далекого прошлого, испытывали ли они такие же страсти и муки поиска? Эсхил в изображении Аристофана считает, что есть законы искусства, а Еврипид их изувечил. Показывать людям зло и пороки, значит учить им. Противоборствующие поэты цитируют стихи друг друга и издеваются над ними. И хотя Дионис возвращается на землю с Эсхилом, Еври-пид не проиграл. Дионис говорит: «Считаю мудрым этого (Эсхила), того ж люблю (Еврипида)». Он просит помощи у обоих, дайте совет,

1 Афиней (III в. н.э.) передает, что Эсхил называл свои трагедии «Крохами с пиршественного стола Гомера».

2 Сравним комедию Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий».

что делать с Алкивиадом (1413). Так Аристофан возвращает зрителей к реальной жизни полиса. Его комедии никогда не отрывались от своего времени. Еврипид осторожно спрашивает, что думает об Алки-виаде город. Ответ Диониса: «Желает, ненавидит, хочет все ж иметь» (1425). И Еврипид, который не проявлял гражданственности во время спора и всячески поносил за это качество Эсхила, вдруг говорит: «Мне ненавистен гражданин, что медленен на помощь государству, на беду же скор» (1427-1428)1. Эсхил высказывает свое мнение так: «Не надо было львенка растить в городе, а если он вырос, то заставит любым способом слушать себя» (1431-1433)2. Дионис удивлен: «Один ответил мудро, а другой мудрее»3. Но выбран Эсхил. Его совет, что делать, чтобы спасти государство, сводится к следующей мысли: не надо считать землю врагов своей, а свою страну — пределом врагов.ом 5е т6v п6роv.

Когда считают, что земля врагов — своя. Своя ж земля —

Предел врагов, то средством достигнуть цели

Служат корабли4, а безысходность — это тоже средство.

(Пер. Л.Б. Поплавской)

Эти два стиха с антитезой представляют собой изящный по построению и смыслу хиазм. Последний вывод явно не в духе миро-

1 В греческом тексте: цеуаХа d pianxeiv та%6<; — «быстр навредить во многом». Здесь и далее Аристофан цитируется по изданию: Aristophanis comoedias / ed. Th. Bergk. Vol. 2. Lipsiae, 1882. Ed. altera.

2 Алкивиад — афинский полководец и политик — часто менял свою позицию, переходил на сторону спартанцев в Пелопоннесской войне и опять возвращался в Афины.. В греческом тексте нет сравнительной степени «мудрей», как в переводе А.И. Пиотровского. В дословном переводе: «один сказал умно, другой сказал умно», т.е. не хуже первого.

4 Нет ли здесь намека на морские набеги или речь идет о торговле? Тогда и затруднения могут привести к успеху.

воззрения Эсхила. Но Аристофан живет уже в другое время. Комедия «Лягушки» была поставлена в 405 г. до н.э. Народное собрание утверждает морской поход на Сицилию, партия Никия не в силах отменить это решение. Правильный ли путь для афинян этот поход или их пород станет aпорía — положением, из которого трудно найти выход? Еще неизвестно, что афинский флот (тад vaйg) будет разбит у берегов Сицилии. А Алкивиад, выросший из «львенка», обвиняемый в пародировании Элевсинских мистерий, в процессе о низвержении герм, станет наказанием для своей родины. Аристофан в ранней по времени написания комедии выплескивает на сцене то, что волнует город дурными предчувствиями.sцíюv еггаг офsт8рav)? Возмездие наступит, и прежде правильный путь (пород) станет aпорía, откуда нет выхода из-за пород — пути по дороге жадности и стяжательства. В этих стихах у Аристофана игра слов, основанная на полисемии слова пород. В исходном значении — это «путь», «переправа». В другом значении -«доход», «прибыль». И в третьем значении это слово может значить «средство выхода из затруднительного положения». Но стоящее здесь же слово aпорía с приставкой а рйуайуит, отнимающей качество или свойство, отрицает возможность этого выхода.

Эти стихи уже не касаются Эсхила, но они интересны афинскому зрителю. Не надо забывать, что афинские граждане всегда озабочены делами своего полиса и даже в театре (а может быть в театре в первую очередь) хотят найти ответы на то, что волнует город. Еще раз вспомним, что для Аристофана сцена — школа для взрослых. Отдельно взятый афинянин мог обвинять во всех неудачах полиса конкретного человека. Но считал ли он себя виновным в этих просчетах, ведь он участвовал в решении государственных дел, высказываясь в Народном собрании? Уже Аристофан не понимает, почему народ, а его олицетворяли судьи, под давлением Совета 500 наказывает афинских стратегов, а потом раскаивается в их смертной казни. Они победили у Аргинузских островов, но не смогли похоронить павших из-за шторма (406 г. до н.э.). Это было религиозное преступление, нечестие (ао8Реш). Почему с почестями сначала встречают Алкивиада, а потом

1 Гусейнов Г. Аристофан. — М.: Искусство, 1988. — С. 210-224.

ему не доверяют и гонят так, что он вынужден уйти к персам, врагам? Что такое нравственная ответственность, если она меняется под искусством убеждения?1 Эти вопросы характеризуют жизнь Афин в V в. до н.э.

Эсхил столкнулся с другими трудностями найти свое место в неустойчивом тогда полисном устройстве. Полисная мораль еще не была сложившаяся. Главное событие жизни Эсхила и его современников — греко-персидская война. Все братья — сыновья Эвфориона, в том числе сам Эсхил, участвуют в битве при Марафоне (490 г. до н.э.), Са-ламине (480 г. до н.э.), Платеях (479 г. до н.э.). Брат Кинегир погиб как герой. Вот почему в анонимной биографии Эсхил, прежде всего, назван «брат Кинегира». А когда трагик в конце творческого пути (70-е годы) уезжает в г. Гелу, чтобы там, на Сицилии, по приглашению тирана Гиерона вторично поставить трагедию «Персы» и написанную на материале местных мифов драму «Этнянки», он умирает на чужбине. Сицилийцы, похоронив поэта, оказали ему величайшие почести и, как сообщает биограф, написали на его памятнике эпитафию, где говорится о воинских заслугах Эсхила. «Длинноволосый мидянин узнал его храбрость в марафонской роще». Однако слов о творческой славе первого трагика Греции нет. Предание приписывает сочинение этой эпитафии самому Эсхилу и отмечает его необыкновенную скромность. А может быть не в скромности дело? Достойному гражданину присуща гражданственность, это естественное состояние. Победы Ареса затмили победы мусических агонов, хотя первую победу в соревновании трагиков Эсхил одержал за четыре года до Са-ламинского морского боя2. Противоречивое время делает противоречивой личную и творческую жизнь. Хотя, по словам Афинея, Эсхил и примеряет свое творчество к Гомеру, он должен переосмыслить всю эпическую поэтику и художественные приемы. Этого требуют другие задачи нового времени, иное взаимоотношение человека с миром, потому что мир стал иной. Но высокие нравственные идеалы не должны меняться. Это, прежде всего, Дика — олицетворение справедливости, богиня правды и суда во имя этой справедливости. О «прямом» суде, когда человеческое благополучие достигается трудом и честностью, писал Гесиод, он же отрицал «кривой» суд, допускающий нечестивое обогащение. Помимо дидактического эпоса архаическая лирика VII-VI вв. до н.э. ищет нормы нравственного поведения

1 Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. — М.: Лабиринт, 2004. -С. 26-27.

2 Ярхо В.Н. На рубеже двух эпох // Эсхил. Трагедии / пер. В. Иванова. — М.: Наука, 1989. — С. 471 и далее.

человека, его ответственности за справедливость происходящего, особенно Солон — законодатель и поэт. Но воля божества неведома и непостижима. Как суметь человеку сочетать нравственные нормы, установленные богами, и человеческие устремления? Есть божественное предназначение и свободный человеческий выбор правильного пути. Как не ошибиться с этим выбором? Такого вопроса не ставили ни эпические поэты, ни лирики. Тяжесть его разрешения легла на драму. Именно в конце VI — начале V в. до н.э. из-за противоречивости внешнего мира, неустойчивости жизни под влиянием политических событий надо отстаивать в человеке человеческие ценности. Эсхил — потомок старинного аристократического рода принимает реформу Ареопага (462 г.), трезво оценивает события, заложившие основу для установления афинского демократического правления. Все три великих поэта греческой трагедии олицетворяют своим творчеством этапы его развития: Эсхил — начало, Софокл — расцвет, Еврипид — кризис афинской демократии. Эсхил был первым, кто взялся за художественное переосмысление литературных задач нового времени. За ним был творческий опыт эпоса и лирики, а у них свои идеалы совсем в другое время, другие читатели (в начале — слушатели), а теперь уже зрители. Новый род литературы должен соответствовать новому мировоззрению. Нравственное содержание драмы не должно базироваться только на мифе, но и не может оторваться от него в силу литературной традиции, консерватизма слушателей, читателей, зрителей. Эсхил первым сделал трагедию тем, что составляет ее сущность. Это столкновение двух начал, две правды двух героев. Надо выбрать одну. Нужны предпосылки для сценического столкновения двух героев. Эти предпосылки трагику следует искать в мифической истории, оглядываясь на историю современную. В архаической поэзии уже начинается художественное переосмысление понимания миропорядка, взаимодействие в нем человека с богами и с судьбой. Эсхилу было суждено завершить этот процесс в греческой драме1, вложить новый нравственный смысл в хоровые кантаты только что зародившейся трагедии. Изменение морального аспекта, иной взгляд на человеческую жизнь невозможны без изменения художественной формы и поэтических средств. Актер-декламатор, общающийся с хором, не может исчезнуть сразу. В ранних трагедиях Эсхила 70-60 гг., когда уже задействованы два актера, роль второго снижена, у него мало реплик. Не только нет полноценного диалога между двумя персонажами, но второй актер редко вступает, больше молчит.

1 Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. — М., 1990. — С. 5-7.

Действие продвигается вперед благодаря хору, который отчасти берет на себя его функцию. Поэтому в ранних трагедиях хор мог выступать двояко: и как действующее лицо, и как собственно хор — исполнитель лирических песен, связанных с содержанием трагедии. В них хор отсылал зрителя к переплетению событий собственной мифической истории и напоминал о родовых связях героев. Ведь герои трагедии были именно связаны мифом, и их поведение не могло выйти за его рамки. Хоровые песни постоянно возвращали героев и зрителей в это строго очерченное пространство. Поэтому нам интереснее исследовать поэтику именно ранних драм Эсхила. Оставим в стороне «Орестею» — единственную дошедшую из трилогий античного театра. Это произведение зрелого мастера заимствует уже существующее нововведение Софокла.

Эсхил пользуется вторым актером и в «Орестее» добавляет к нему третьего, как Софокл. Но это добавление у старого мастера мало оправдано: он по-прежнему предпочитает диалоги, третий герой в них пока не участвует. В трагедии «Умоляющие»1 два актера на роль Даная и аргосского царя Пеласга. Роль вестника сыновей Египта мог исполнять тот из двух актеров, кто не был задействован в данном эписодии. По-видимому, это был актер, ранее выступавший в роли Даная, т.к. в третьем эписодии Даная нет. Вестник общается только с хором девушек, желая их забрать на корабль и спорить с Пеласгом, который не может это допустить. В этой трагедии 1074 стиха. В ком-мосе — выходной песне хора пять строф и пять антистроф. Но в хоровые партии вторгается диалог Пеласга и девушек, встреченных им на берегу аргосской земли. В русском переводе В. Иванова, а затем А.И. Пиотровского он разговаривает не со всем хором, а с его предводительницей. Это естественно и понятно, т.к. по традиции греческий хор говорит о себе только в единственном числе. Однако в рукописном тексте нет разделения на хор — участник диалога и хор — исполнитель кантаты. В действующих лицах (та той 5рацатод прооюпа) обозначен только «хор Данаид» (хород Лavaí5юv). Помочь может метрика

1 Эту трагедию в русском переводе иногда называют «Просительницы». Одноименная пьеса есть и у Еврипида (420 г.). Мы будем называть ее «Умоляющие», чтобы отличить от «Просительниц» Еврипида. Это более точный перевод греческого заглавия Тк8п5ед, оно одинаково у Эсхила и Еврипида. Ткетид, г5од — ж.р.к. Ткетпд, ои — «пришедший с просьбой о защите» образовано от глагола /keteUw — «умолять о защите», «просить убежища». Заглавие «Просительницы» известно в русском переводе В. Иванова (1-324) и А.И. Пиотровского (324-1074), продолжившего до конца незавершенный перевод В. Иванова. См. Эсхил. Трагедии / в пер. Вячеслава Иванова. — М.: Наука, 1989.

трагедии: партии хора составлены в традиционных размерах хоровой лирики, а реплики диалогов в ямбическом триметре и его разрешениях (спондей, трибрах, ложный дактиль). Также в русском переводе хор уже разделен на два полухория: хор дочерей Даная и хор служанок.

Трагедия «Умоляющие» была не отдельной драмой, она входила в драматическую трилогию, дополненную, как было принято в греческом театре, сатировской драмой. Сохранилась только первая часть трилогии — Это наша пьеса «Умоляющие», дата ее постановки точно неизвестна. Вторая часть «Египтяне» и третья «Данаиды» не дошли, как и сатировская драма «Амимона». Содержание этой трилогии основано на мифической истории Аргоса, где происходит действие. Там когда-то жила девушка Ио — дочь бога реки Инаха. Она была жрицей в храме Геры. Когда Зевс стал домогаться ее любви, ревнивая Гера могла помешать страсти бога, и он превратил ее в телку. По другой версии мифа, которую приводят и схолии к трагедии Эсхила1, сама Гера отомстила сопернице, лишив ее человеческого облика и наслав на нее злого овода. Овидий в поэме «Метаморфозы» (I, 610 с илл.) говорит о превращении Ио в корову именно Зевсом. Под укусами овода Ио бежала по всей земле. Она прошла Европу, Азию и, наконец, нашла прибежище в Египте. От прикосновения Зевса она родила там сына Эпафа. Он стал царем Египта. У Эпафа были правнуки Данай и Египет — дети Бела2. У первого было пятьдесят дочерей, у второго пятьдесят сыновей. По-видимому, от нескольких жен3. Когда сыновья Египта захотели насильно жениться на дочерях Даная, те вместе со своим отцом бегут в Аргос, откуда родом их праматерь Ио. Они не чужие на этой земле, поэтому надеются на помощь и защиту.

Трагедия «Умоляющие» рассказывает о прибытии дев по морю и все действие происходит на берегу недалеко от города Аргоса у общего алтаря всех олимпийских богов. Местному царю Пеласгу удается отстоять Данаид от покушения вестника сыновей Египта. Но самих Египтиадов еще нет. Из мифов мы знаем, что их брак состоялся против воли дев,

1 Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia. Pars I / ed. O.L. Smith. Leipzig, 1976.

2 Схолии (ad v. 318), ссылаясь на Еврипида, приводит пять имен сыновей Бела: Египет, Данай, Феникс, Финей, Агенор. У Геродота (II. 91) есть другое родословное дерево. К нему присоединяется Еврипид, цитируемый по Апол-лодору (II. 1.4). См. Грейвс Р. Мифы Древней Греции // пер. с англ. К.П. Лукья-ненко, под ред. А.А. Тахо-Годи. — М., 1992. — С. 157.

3 В мифе матери Египтиадов и Данаид бегло перечисляются, причем смертные женщины в одном ряду с божествами: ливийки, арабки, наяды, гамад-риады, египетские принцессы из Элефантины, Мемфиса, эфиопки и проч. См. Грейвс Р. Мифы…, там же.

и отец Данай приказал дочерям убить мужей в брачную ночь. Сорок девять девушек подчинились, лишь одна — Гиперместра, по совету Артемиды, пожалела своего мужа Линкея, потому что он пощадил ее девственность (Аполлодор II. 1. 5., Гигин. Мифы. 170). Этот сюжет использует и Овидий в поэме «Героиды» (14), где Гиперместра пишет письмо Линкею. В не дошедшей до нас третьей драме трилогии «Данаиды» был изображен суд над Гиперместрой. Данай требовал смерти дочери за то, что ослушалась приказания отца, а аргивские судьи ее оправдали. Впоследствии Гиперместра вновь соединилась с Линкеем и стала прародительницей царского рода в Аргосе. Данаиды были очищены от крови убийства в Лернейском озере с позволения Зевса, Афины и Гермеса. В подземном царстве Аида их присудили вечно носить воду в дырявых сосудах. Трилогия заключалась сатировской драмой «Амимона». Она носила имя другой дочери Даная. В мифическом сказании земля Арго-лиды страдала от засухи, т.к. обиженный Посейдон высушил все реки и ручьи. Данай послал дочь Амимону искать воду, она должна была умилостивить Посейдона. Амимоной хотел овладеть сатир, но Посейдон, которого она позвала на помощь, отстоял ее, метнув в сатира свой трезубец. Он попал не в него, а в скалу, откуда заструилась вода. Этот источник был назван Амимона по имени девушки Данаиды, из него вытекает река Лерна, не пересыхающая даже в зной. Амимона в благодарность за спасение сочеталась с Посейдоном. Об этом также рассказывают Гигин (Мифы, 169) и Аполлодор (II. 1. 4).

История Данаид была известна в литературе до Эсхила: эпическая послегомеровская поэма «Данаида» (из шести с половиной тысяч стихов дошло только два), фрагменты, приписываемые Гесиоду (фр. 127, 128, 135, 137; «Щит Геракла», 327). Но в них не было связного изложения мифического сказания. У драматурга Фриниха также были несохранившиеся трагедии «Египтяне» и «Данаиды». Поэтому одна дошедшая до нас драма Эсхила из всей не известной нам тетралогии — единственная драматическая версия обработки местного ар-госского предания. Время постановки этой трагедии точно не определено. Из всех известных нам драм Эсхила она самая ранняя.

В 1952 г. был опубликован папирусный отрывок из дидаска-лии, имеющей отношение к тетралогии Эсхила о Данаидах1. В нем упоминаются имена Софокла, архонта Архедемида. Хотя текст

1 The Oxyrhynchus Papyri, 20. 1952, № 2256, fr. 3.; Ярхо В.Н. Обретенные страницы. История древнегреческой литературы в новых папирусных открытиях. — М.: Лабиринт, 2001. С. 143-151. Вопросам датировки была посвящена статья Тронского И.М. Оксиринхская дидаскалия к тетралогии Эсхила о Данаидах // Вестник древней истории. — 1957. — № 2. — С. 146-159.

дидаскалии испорчен, на этом основании трагедию «Умоляющие» стали датировать 463 г. до н.э. Но возможно, что речь идет не о первой, а о посмертной постановке тетралогии. Ведь нам известно, что трагедии Эсхила ставились после его кончины. В агонах он соревновался с драмами живущих тогда авторов. Помимо трагедии Эсхила «Прометей прикованный», где появляется Ио (589 слл.), о ней говорит и Софокл в «Электре» (5 с илл.). К истории Ио имеет отношение еще один папирусный отрывок из сатировской драмы Софокла «Инах»1. Отец Инах — бог одноименной реки — так оплакивал свою дочь, что воды реки высохли. Горе Инаха описывает также Овидий в поэме «Метаморфозы» (I. 583 с илл.). По сообщению Павсания (III. 18. 7), на троне Аполлона в Амиклах была изображена Гера, смотрящая на превращенную в корову Ио. Это было иллюстрацией мифа, отраженного в перечисленных литературных произведениях. Впрочем, «Инах» Софокла не все считают сатировской драмой. Что касается дошедших отрывков из сатировских драм, принадлежащих Эсхилу, то они из других тетралогий, не имеющих отношения к Ио и истории Данаид. Из двадцати пьес дошло около сотни отдельных разрозненных стихов, тридцать словосочетаний и тридцать одно отдельное слово2.

В 1933-1934 гг. были опубликованы отрывки с диалогами из пролога сатировской драмы Эсхила «Тянущие невод» и «Священное посольство, или истмийцы»3. Лексика его сатировских драм в основе своей общеупотребительная, известная из раннего и классического периода греческой литературы. Особая группа слов свойственна хоровым партиям трагедий, лирическим хорам в комедиях Аристофана и хоровой партии из опубликованных отрывков сатировской драмы Эсхила «Прометей зажигатель огня», относящейся к драме о Прометее. Она была заключительной в тетралогии 472 г. до н.э. 4 Полностью сохранившуюся тра-

1 Tragicorum Graecorum fragmenta / edd. B. Snell, R. Kannicht, St. Radt. vol. 1-4. Gottingen, 1977-1986. V. 4, fr. 269a — 269e: Tragicorum Graecorum fragmenta selecta / ed. J. Diggle. — Oxonii, 1998. P. 41-44; Софокл. Драмы / в пер. Ф.Ф. Зелинского. — М., 1990, фр. 54-68.

2 Ярхо В.Н. Обретенные страницы…С. 144.

3 Tragicorum Graecorum fragmenta / edd. B. Snell, R. Kannicht, St. Radt. vol. 1-4. Gottingen, 1977-1986. V. 3, fr. 46a, 47а-47с; Tragicorum Graecorum fragmenta selecta / ed. J. Diggle. — Oxonii, 1998. P. 5 sq., 7-9; Эсхил. Трагедии. / в пер. Вячеслава Иванова. — М.: Наука, 1989, фр. 107; Ярхо В.Н. О папирусных фрагментах сатировских драм Эсхила // Вестник древней истории. — 1959. — № 4. — С. 132140; Раевская Н.Л. К вопросу о реконструкции «Тянущих невод» / Язык и литература античного мира. — Л., 1977. — С. 51-55.

4 Ярхо В.Н. Лексика сатировских драм Эсхила // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1963. — № 22. — С. 499-511.

гедию раннего периода творчества мы имеем одну — это «Умоляющие». Поэтому будем говорить именно о ее поэтическом языке.

Драматический конфликт этой драмы заключается в столкновении грубой силы и слабости тех, кто не хочет подчиняться насилию. У каждого своя правда (Дика). Пеласг олицетворяет силу, защищающую правду слабых, если он захочет защитить Данаид. Такова его первая реакция на возможность применения египтянами несправедливой силы. Данаиды правдивы в своей слабости. Они не могут подчиниться женихам не из-за близкого родства (это допускалось в греческом обществе) или отвращения к мужчинам вообще, а из-за того, что Египтиады готовы сломить их грубой силой, решить их судьбу, не спрашивая желания девушек. Женихи не подозревают о наличии воли у слабых дев, которые должны покориться необходимости. В мифе этот брак считался делом решенным из-за конфликта по поводу наследства между их отцами Египтом и Данаем. Желание Египтиадов выражает их вестник, поэтому он непреклонен. Если девушки не захотят вернуться к женихам, так он потащит их силой. Данаиды только умоляют, принимать решение должен Пеласг. Он выбирает, на что обрекает в первую очередь себя: на борьбу с Египтиадами, чтобы стать на сторону справедливости, но тогда он принесет своему народу страдания войны, или, защищая право своих подданных на мирную жизнь, он выберет борьбу с богами, заветы которых будут нарушены. Ведь Данаиды умоляют о защите именем этих богов у алтаря всех олимпийцев. Пеласг оказывается в конфликте с самим собой, выбирающим правильный путь (пород) из той безысходности (aпорía), куда его загнали обстоятельства приезда незваных и нежданных дочерей Даная. Но ведь они соотечественники, здесь жила их праматерь Ио.

Эта дилемма пород — aпорía в какой-то мере перекличка с ответами двух трагиков на вопрос Диониса в «Лягушках» Аристофана. Эсхил ставит зрителя на место Пеласга. Он — настоящий герой его трагедии, за ним единственным выбор разумного решения. Тогда как ход мифической истории о пятидесяти женихах и их невестах идет своим чередом, его финал нельзя изменить. Это новый взгляд на миф, поэтому в трагедии присутствует новый персонаж. Пеласг нужен в конфликте драмы. В мифе он не предусмотрен. У героя драмы мало времени, он должен действовать. Хотя стиль Эсхила считали тяжеловесным, напыщенным, иногда трудным для понимания1, все образы его поэтики реальны. Они берутся из внешних сил природы, мира домашних животных, хищных зверей, птиц, области ремесел

1 Оценка стиля Эсхила в комедии Аристофана «Лягушки», в анонимной биографии, в отзыве римского теоретика риторики квинтилиана.

и мореплавания. Именно маринистические метафоры создают трагический фон, ощущение надвигающейся беды. Маринистики больше в собственных песнях хора, нежели в репликах диалога1. Описание морских бурь становится метафорами бурь житейских, передаваемых через образы морской стихии и корабля, носимого штормом. Данаиды бегут из Египта в Аргос морем, поэтому постоянные упоминания о корабле и недавнем плавании вполне оправданны. Большая часть маринистики в хоровых партиях метафорами не являются. Пеласг, прежде чем оказать покровительство девушкам, глубину своих раздумий сравнивает с глубиной пучины, в которую погружается водолаз (по-видимому, ловец жемчуга или губок).

407 и сл.-«винт». Это технические термины, известные строителям кораблей. Хотя Пеласг никуда не плавал, тем не менее он подхватывает морские метафоры, говоря не только об «умоляющих», но и о себе самом. Судьба, поставив его перед выбором, ввергла в пучину зла.

470. Я вступил в это непроходимое бездонное море

Несчастья, и нигде нет спасения (букв. «гавани») от бед.

Когда в конце драмы за девушками является глашатай, проклятие Данаид пришедшему кораблю вполне соответствует духу I Страсбург-ского эпода, автором которого, по-видимому, является Архилох. Это пожелание «пропасть» именно в море у Сарпедонова мыса (867-870). Сарпедонов мыс в киликии, как и архилоховский Салмидесс во Фракии — подлинное географическое название. Но применяется оно

1 Поплавская Л.Б. Маринистика в поэтике трагедий (Эсхил «Умоляющие», Софокл «Аякс», Еврипид «Медея») // Philologia classica, вып.код или дакод — это и длина, и долгота. Так можно сказать и о времени, и о пространстве. Уходит в бесполезных спорах время, отпущенное для спасения, и сокращается пространство между беглянками и кораблями преследователей. Эту скрытую в греческом тексте метафору почувствовал А.И. Пиотровский, он переводит:

Отец, мне страшно, корабли крылатые

Летят, и время мчится кораблей быстрей.

Пока Данаиды не знают, согласен ли Пеласг отстоять их от притязаний Египтиадов, они ждут помощи от богов. Вестниками божьей воли считали птиц. По звуку их голосов и направлению полета гадали и прорицали жрецы. Птицы — предвестники будущего, по ним пытались осмыслить и настоящее. Мотив «птиц» активно использован в поэтике «Умоляющих»1. Хор во второй строфе сравнивает свою песню-причитание о горестях дочерей Даная с жалобой соловья. Данаиды бегут из родного Египта, как птицы, гонимые ястребом из насиженных мест.

57 и сл. «Если какой-нибудь местный птицегадатель окажется поблизости, то, услышав жалобу, он решит, что слышит голос тереевой супруги, достойной жалости из-за своего замысла, — соловья, преследуемого ястребом».

1 Поплавская Л.Б. Мотив «Птицы» в поэтике трагедии Эсхила «Умоляющие» // Труды ежегодной богословской конференции православного Свято-Тихоновского богословского института. — М., 2002. — С. 390-394.

И антистрофа хоровой партии подхватывает этот птичий образ матери-мачехи (Зиоцатород):

62 и сл. «Словно гонимая с прежних мест, выплакивает она жалобу по поводу нового местопребывания. Она слагает участь сына (т.е. рассказывает в песне о его судьбе) о том, что он погиб от ее руки, убийцы-родственника, встретившись со злобой злой матери». Это новое местопребывание (v8оv ^98юv), точнее, «дом», «гнездо» схолии объясняют как «привычное место (гнездования)»: ^98юv ^еп.9юv т6пюv. Подобным образом Эсхил интерпретирует миф об афинской царевне Прокне, муж которой фракийский царь Терей, сын Ареса, обесчестил ее сестру Филомелу и лишил ее языка, чтобы она не рассказала о его поступке. Прокна, чтобы отомстить мужу, совершает, по существу, поступок Медеи, убив своего сына Итиса. В трелях соловья греки различали стенания и жалобы на свою судьбу матери-детоубийцы. Прокна была превращена богами в соловья, Филомела стала ласточкой, а Терей превратился в удода. Хотя различные варианты этого мифа не совпадают в деталях этого превращения. Так рассказывают этот миф Аполлодор (III. 14. 18) и Овидий в поэме «Метаморфозы» (VI, 426-674). Овидий добавляет, что над брачным покоем Терея и Прокны сидит на крыше сова, она словно присутствует при зачатии Итиса. У многих народов есть поверье, что сова над домом — знак близкой смерти. Терей у Овидия обходится с Филомелой, как орел с зайцем, уносимым им в горное гнездо. Дева, предчувствующая недоброе, сравнивается с голубкой, которая страшится когтей хищника.Хатад аn56vоg (61) — «соловья, гонимого ястребом» как указание на Терея, в других вариантах мифа действительно превращенного в ястреба, а не в удода: «Ястреб кружит / Над соловьем / Над Прокной — ворог-муж Терей». В примечаниях к тексту перевода В.Н. Ярхо верно замечает, что соловью всегда надо опасаться хищника, и в качестве сравнения указывает на Гесиода («Труды и дни», 202-212), где рассказана притча о соловье и ястребе.

История соловья Прокны в хоровой песне драмы «Умоляющие» является развернутым сравнением, переросшим в скрытую вставную новеллу, рассказанную за рамками текста трагедии. Зрителям, точнее слушателям этой песни, было достаточно лишь упоминания имени Терея, чтобы понять недосказанное и сравнить выплакиваемую просьбу о помощи Данаид с трелями трогательной птицы, берущими за душу, как история несчастной матери несчастного сына. Ниже будет упомянуто «сердце, непрерывно льющее слезы» (апеф65акрш те кар5íаv) и «срывание цвета жалоб» (yое5va 5 av9едíZодаl) несчастными девами, царапающими лицо из-за непоправимой беды (70-72)1.

Эта картина женского бессилия и испытываемого от него отчаяния связана с историей Прокны помимо союза ате — «словно» в начале второй антистрофы еще двумя следующими союзами, они делают это сравнение неоспоримым (69): тюд ка! еую — «так вот и я (любящая сетовать на ионийский лад…)».

Таким образом, в начале трагедии Эсхила тема девичьей незащищенности в поэтическом переложении становится беззащитностью птицы. И тогда не вызывает удивления постоянное сравнение Данаид с птичьей стаей. Вестником утренней зари — «зевсовой» птицей называет Данай восходящее солнце, предлагая дочерям позвать его (213). Схолии поясняют 6рvw т6v5е как солнце (т6v с уточнением:

«ведь оно поднимает нас как петух». После стихомифии, включающей это скрытое сопоставление (210-221), в устах Даная опять сравнение Данаид с птицами, на этот раз со стаей голубиц.

223 и сл. Словно стая (букв. «рой») голубей сидите вы в священном страхе перед ястребами с одинаковым оперением — это род врагов единокровных и несущих скверну.

1 «Щеки царапаю в кровь, / опаленные нильским солнцем, / жалоб цветущих печали срываю». — Пер. Л.Б. Поплавской.

226 и сл. Как же может остаться чистой птица, отведав птицы?

как останется чистым тот, кто женится на противящейся, (получив ее в жены) от нежелающего (этого брака отца)?

Царь Пеласг понимает, что оставить девушек беззащитными грешно, словно отдать их живыми на растерзание хищным птицам:

510 Ведь мы не выдадим тебя в качестве добычи крылатых.

Хор Данаид согласен спастись от нечестивых преследований либо в петле (788), либо в горных высях, где живут лишь коршуны (796). Они готовы рухнуть в пропасть и достаться собакам и хищным птицам, лишь бы не было этой свадьбы (804). Так образы птиц пронизывают всю рассмотренную трагедию Эсхила. Они выступают в мольбе о защите и как развернутые сравнения, уводящие в известные мифы, и как предвестники неминуемой беды или смерти.